回転バレル研磨機の作り方(丸棒回転タイプ)

管理人

なるべく誰でも簡単に回転バレル研磨機が作れるように、既製品を組み合わせて回転バレル研磨機を作ってみました。小型の回転バレル研磨機は、他のバレル研磨機に比べると研磨効率や量産性が低い欠点が存在するため、自作のバレル研磨機は2台目のメイン機としても最適です。

ベース(土台)を作るまき

ベースは魚屋さんにあるようなトロ箱をひっくり返したような設計にした。なぜなら、後で組み付けるモーターやモジュールを省スペースに配置することができるからだ。試作機 では知恵が回らずモーターを外側に配置したため、その分幅が広がってしまったのだ。

木材に溝を掘ったり、座ぐり穴をあける加工が難しい場合は、側板を薄いもの(2~3mmのベニヤ板など)にするとよいだろう。後で組み付けるモーター・モジュール・電源ジャックを穴あけ加工するだけで固定することができるからだ。薄い板だと強度が低くなるが、四隅の隅木に接合すれば補強される。

各パーツの組み付けるまき

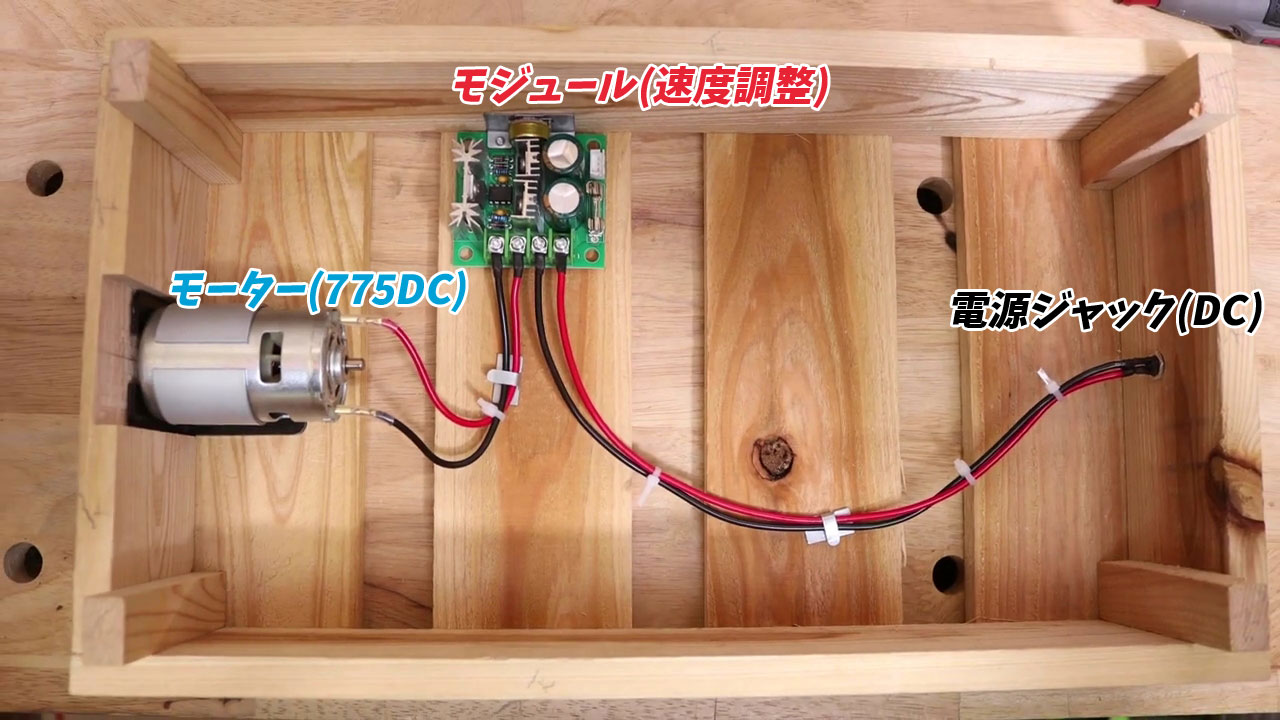

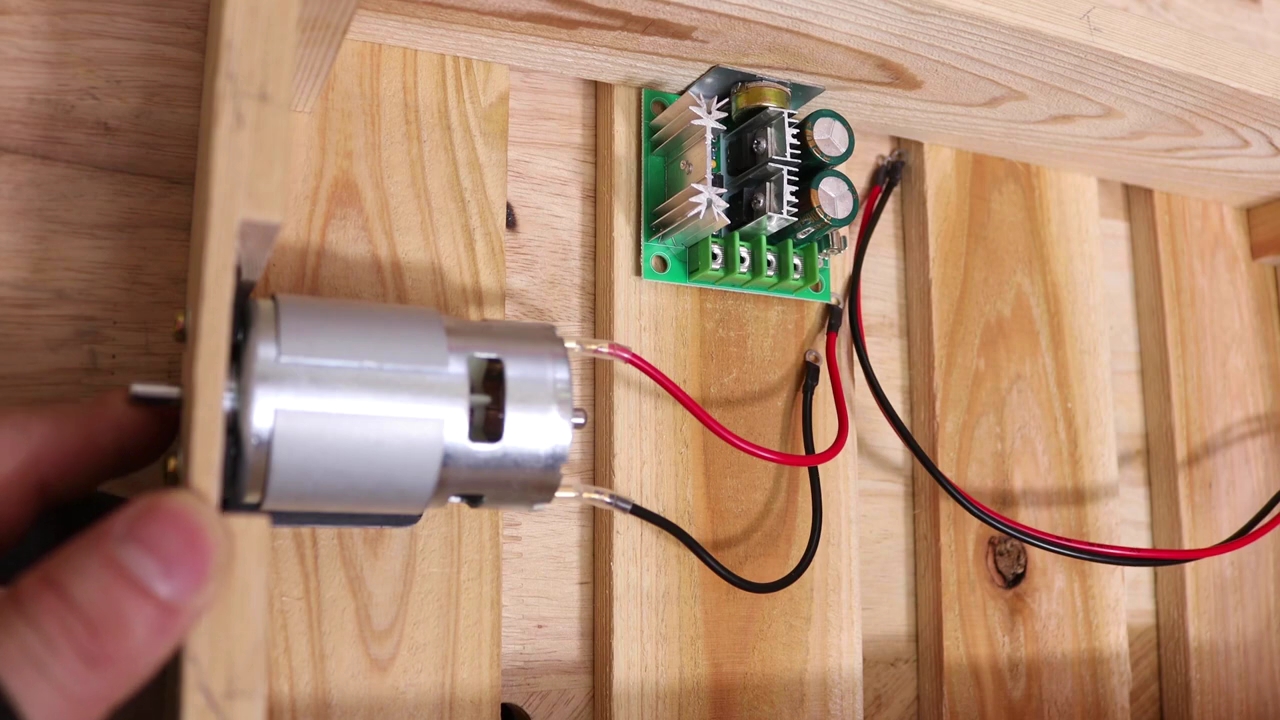

モーターは12Vの775DCモーターを使用。シャフト(モーター軸)の左右にはM4のネジ山が切られているため、専用のブラケットを使用しなくても固定することが可能。しっかり、固定したい場合は775モーター用のブラケットを使用したい。固定する材料が厚いとシャフトを外側に出せないため、マルノコで溝を切る必要があった。ちなみに、775モーターは冷却ファンが搭載されており、長時間使用しても高熱にならないため、ブラケットを木などで自作しても問題ないと感じた。

775モーターには12V用以外に、[12~24V][24V][36V]用のものも販売されていますが、これらはトルクや回転数が低いため、12V用のものを選びましょう。私が使った775モーターは12Vの電圧をかけたとき、無負荷で12,000prm前後、手で回転するシャフトを止められないほどトルクが大きかったです。

モーターのシャフトに小さいプーリー(16~20mm)を取り付ける(画像は20mm)。775モーターのシャフト径は5mmなので、穴径5mmのプーリーが必要となるが、この規格のプーリーはネットで色々と探してみたが、ヤフーショッピングに出店している

さんでしか取り扱っていなかった。

12Vの回転速度(12,000min-1)だとオーバースペックなので、電圧を下げて回転速度を調整できるモジュールを使用。モジュールのつまみの太いところの径は6.75mmなので7mmの穴をあければ、土台に固定することができる。材が厚いと溝を掘る必要があるが、加工が面倒なので

座ぐりドリル で取り付け部分の厚みをサクッと薄くした。

AC/DCアダプターのDCプラグを接続するためのDC電源ジャックを固定。モジュールと同様に材料の厚みがあるとナットで挟んで締めつけることができないので、

座ぐりドリル で取り付け部分の厚みを薄くする必要があった。ここで紹介するアダプターを使用する場合は、5.5mm x(2.5mm or 2.1mm)のジャックを用意。ハンダが出来ない場合はネジを締めるだけで接続できる[DCジャックコネクター]などを使用するとよいだろう。

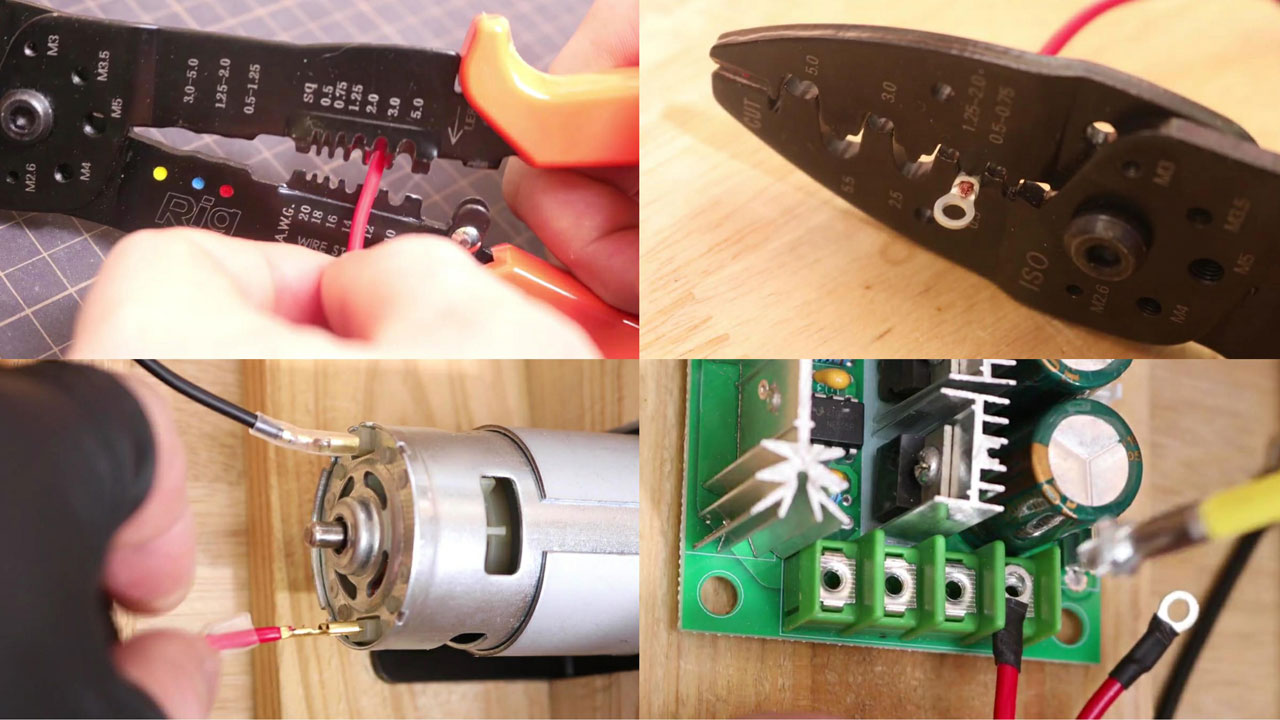

モーターやモジュールに配線を接続する場合、平型端子(187型)や丸形端子(R1.25-3)をかしめて繋ぐ必要がある。また、これらの端子をかしめるのに[電工ペンチ]、きちんと絶縁・保護するのに[熱収縮チューブ]を用意。推奨はしないが、端子やチューブがなくても接続することは可能。配線は最大電流が11.6Aの1.25スケアの配線コードを使用。

ローラーガイドを作るまき

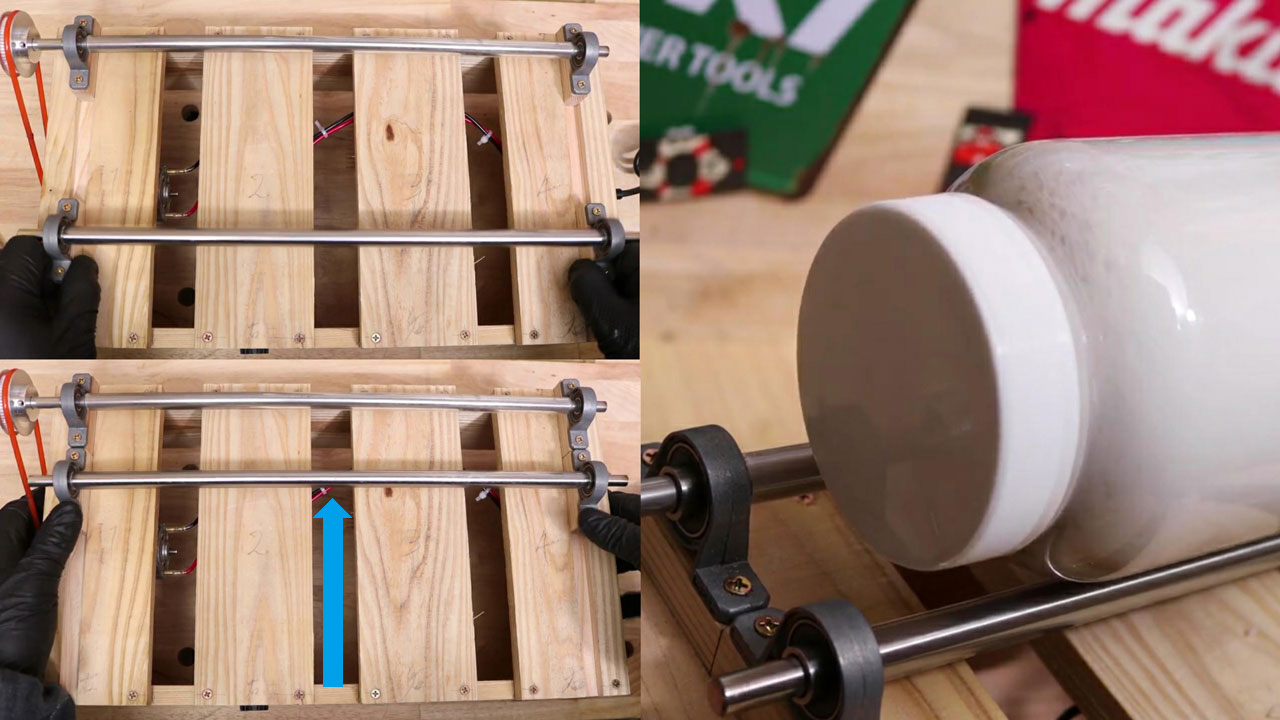

研磨槽(桶)を簡単に着脱できるように丸棒の上で研磨槽を回す設計にした。さらに丸棒の間隔を調整できるようにすれば、ジュースの缶のような小さい容器から、梅酒を漬けるような大きな容器まで回すこともできる。

これまで自作したものはベアリングを木に埋め込んでいたが、電動工具や先端工具を持ってない人には難易度が高いので、今回は軸受箱(ピーロー型ユニット)を使用。固定用の穴があいた軸受箱にベアリングが組み付けられているため、土台にネジ止めすれば簡単に固定することが可能。さらに、ベアリングに差し込んだ丸棒はイモネジで固定することができるため、接着剤を使わずにしっかり固定できるのも嬉しいポイント。

軸受箱のベアリングの内径は8mmなので、錆びにくいΦ8mmのステンレスの丸棒を選定。ネットだと長い丸棒はモノタロウでしか取り扱っていなかったので、研磨槽として使用する容器の背が高い場合は、

モノタロウ やホームセンターで購入するとよいだろう。なお300mm以下の丸棒であれば楽天市場に出店している

秘密基地 さんが販売していた。ちなみに素材が

アルミ にすればステンレスより経済的。

今回作ったものは土台に溝を掘ってローラー(丸棒)の間隔を調整できるようにした。この調整機能により、市販されているロックタンブラーと違い、色々なサイズの容器をローラーの上で回転させることが可能に。

プーリーがついている奥側のピーロー型ユニットを動かすことはなかったので、土台にビスで動かないようにしっかり固定しました。モーター駆動中に何かの不具合で丸棒が回転しなくなったときに、手前のピーロー型ユニットが動いたことがあったため、土台に長丸穴をあけてボルトで固定する方式のほうが安全だと感じました。市販のポットミル機には、ローラーを調整できるタイプがあり、そちらの方が参考になるかもしれない。

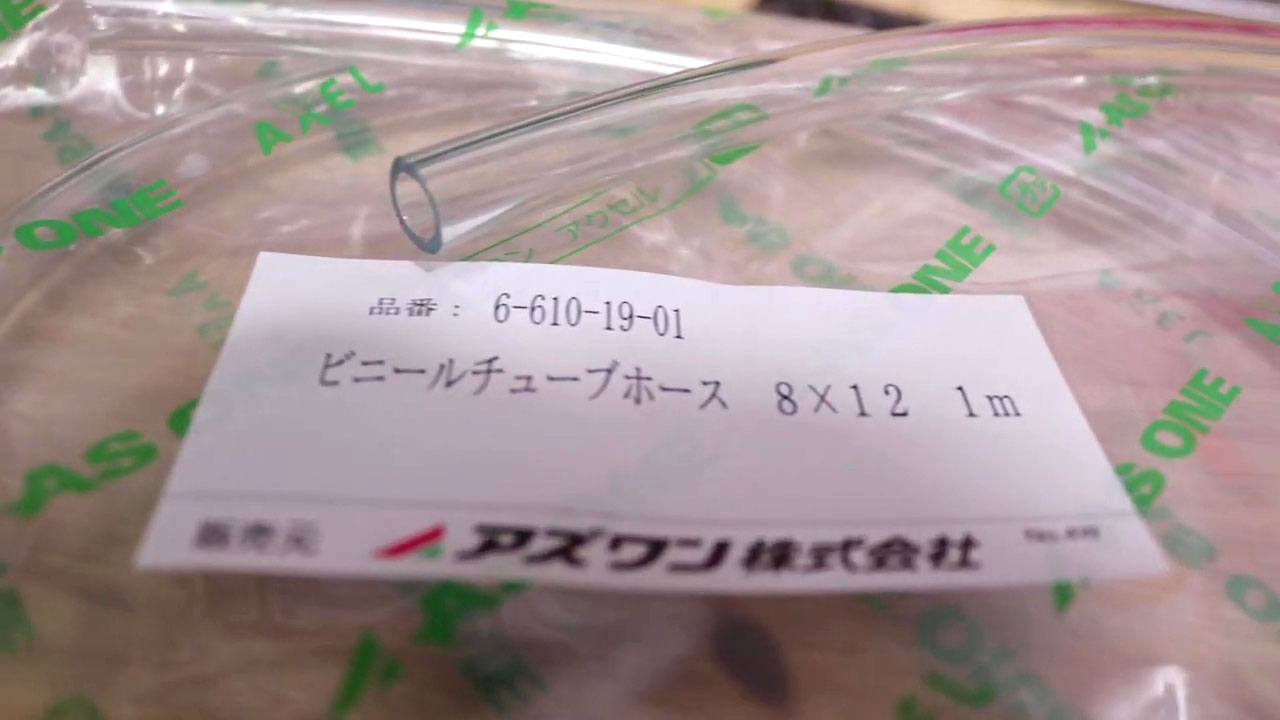

ローラーが木製の丸棒の試作機では、容器に輪ゴムや丸ベルトを巻きつけていれば、容易に回転させることができたが、丸棒の素材が滑りやすい金属製になるとうまく回転させることができなかった。そこで、滑り止め代わりにアズワンさんの

ビニールチューブホース(8×12) を丸棒にかぶせてみると、空回りすることなく回転させることができた。

直径8mmの丸棒を内径8mmのビニールチューブに差し込むのにけっこうな力が必要となるので、あらかじめ潤滑剤などを丸棒に塗っておいたほうがよかった。チューブ全体に丸棒が入った状態になると手だけの力で奥に差し込むことが難しくなるので、モンキーや穴のあいた工具を使って差し込むとよいだろう。

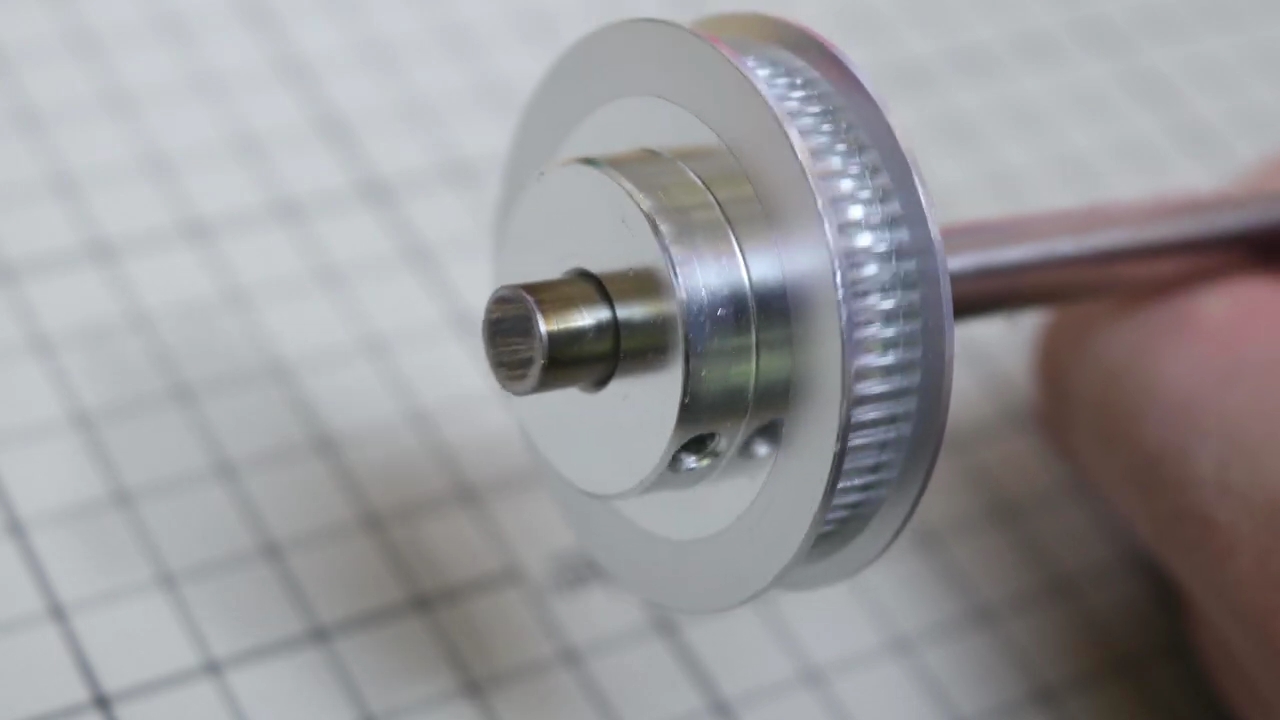

重たい容器も回せるようにトルクを大きくしたいため、丸棒に取り付ける被動プーリーは、モーターのシャフトに取り付けた駆動プーリーより大きくしたかった。しかし、内径8mmの大きいプーリーの入手が難しいため、3Dプリンター用のタイミングベルトプーリー(60歯)を流用。いもねじで丸棒に固定できる。(電動工具があれば木でプーリーは自作できます(

記事参照 )。

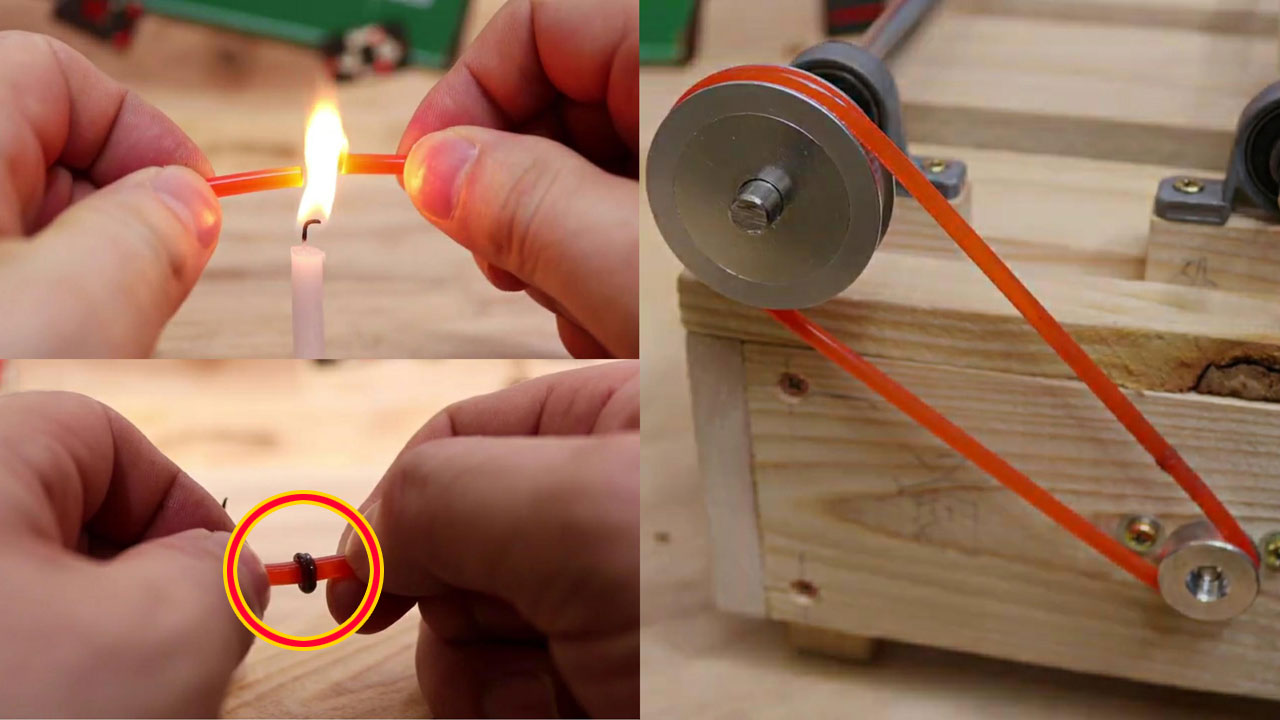

丸棒に取り付けた被動プーリーに回転を伝達するのに

Φ4mmの丸ベルト(ウレタンベルト) を使用。丸ベルトはろうそくなどの直火で両端を熱で溶かして溶着することができるので、任意のサイズの輪っかを作ることができる。モノタロウの丸ベルトは割安だが火で溶着すると繋ぎ目が切れやすかった。割高になるが緑の

PU伝導ベルト のほうが、適当に溶着しても切れにくかった。

使用する電源アダプター

12Vの775DCモーターは直流で動くので、コンセントの交流(AC)を直流(DC)に変換するAC/DCアダプター(12V)を土台に組み付けた電源ジャックに接続。セラミックメディアを研磨槽の容積に対して50%装入したときに約4Aの電流が流れたので、余裕を持って10Aの電流容量を持ったアダプターを使用。実際に24時間連続使用してみたが、モーターやアダプターは高熱にならなかったので安心だ。

研磨槽の代わりになる容器

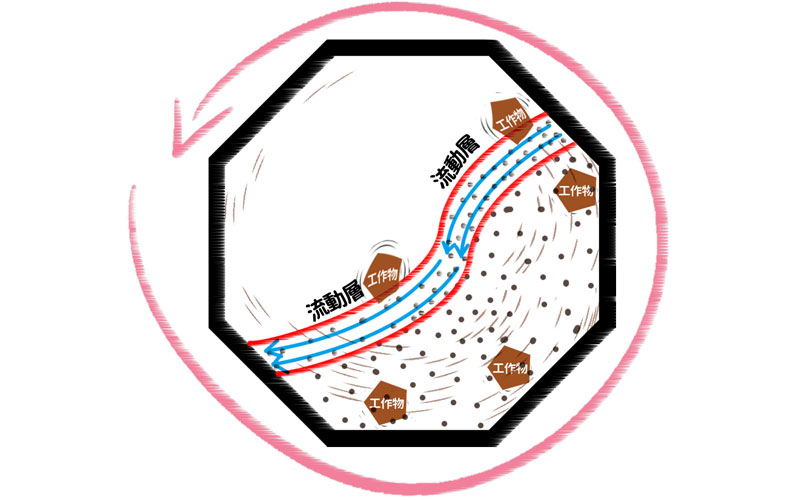

しかし、研磨槽の直径が小さいと流動層の長さが小さくなるため、研磨効率や仕上げ状態が低下する。このため、研磨能率や仕上げ状態を重要視するのであれば、直径ができるだけ大きい容器を利用したほうが望ましい。

アズワンさんが研磨槽の代わりになりそうな容器をたくさん販売しています。全てのラインナップはWebカタログの(容器・コンテナ)のページから見ることができました。こちらの

動画 も参考にしていただければ幸いです。

市販されている小型回転バレル研磨機のアクリル容器や、前述したアズワンさんで販売されている容器も回転させることができた。もし、容器がうまく回らない場合は、容器に太い輪ゴムや余った丸ベルトを巻き付けることで、空回りせずに回転させることができる。

同じ設計の市販品 回転バレル研磨機

KIKAIYAさんで販売しているロックタンブラー(15LB)は、自作するのが面倒だったり+難しいと感じる人におすすめの回転バレル研磨機。今回作ったものと同じように長い丸棒の上で研磨槽を回すタイプなので、他社の容器をバレル槽として流用することが可能だからだ。さらには連続使用時間も8時間と長いうえ、細かいスピード調整が行える無段変速のスピードコントローラーもついている。標準で小さいバレル槽が2個ついており、素材はゴム製なので樹脂製のバレル槽より騒音が圧倒的に静かなのも嬉しいポイント。

.

管理人

こちらの記事を動画化したものは、YouTubeから視聴していただければ幸いです。何かご不明な点などございましたら、コメント欄やお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント

はじめまして

アクリル素材の面取りをしたいと思い、いろいろ検索していてこちらにたどりつきました。

いろいろと自作、研究をされていて感銘をうけました。

さまざまな情報を公開していただきありがとうございます、とても勉強になります。

今回、レーザーカットしたアクリル素材(キーホルダー、アクセサリー等)の角を丸くすることが目標なのですが、研磨機、バレルのスペックで悩んでいるところです。

希望としては、一回の研磨で10〜20個ぐらいの素材を研磨できるといいかなと思っています。

(できればもう少し多めに研磨できるようなスペック(バレルのサイズ)も視野にいれて考えたいなと思っております。)

DIYが好きなので、ご紹介されている研磨機を自作するところから始めてみようと思っているのですが、もしよろしければ何かおすすめや、アドバイスがありましたら、いただけるととてもありがたいです。

コメントありがとうございます!

返信が遅くなり申し訳ありませんでした。

私も最初はいろいろな素材の容器を試したのですが、バレル槽は塩ビ(ポリ塩化ビニル)製が最適という結論に落ち着きました。アクリル製のバレルは見た目は良いのですが、厚みがある円柱状のもんは高価になってしまううえ、ぶつけたり、落としたりすると割れやすい欠点があります。一方、塩ビはとにかく頑丈で、ぶつけても割れにくく、長年使っても穴が開きません。

・「VUソケット + DV継手掃除口 ×2」

https://youtu.be/RGV28yqWv2A

・「VUキャップ + DV継手掃除口」

https://youtu.be/wRhewq_AadM

私は上記のパーツを組み合わせてバレルを作りました。

前者のように長さがある構成の方が板状のワーク同士が貼り付きにくく、仕上がりも安定しやすかったです。

一方、後者はコンパクトでメディアや研磨剤の使用量を抑えられるというメリットがありますが、全長が短い分、板状のワーク同士だとくっつきやすいという傾向があるので、その点は用途や加工量に応じて選ばれると良いかと思います。

また、継ぎ手の調達先についてですが、ネット通販だとモノタロウブランドの掃除口などが割安でした。モノタロウで注文するのであれば、モノタロウブランドが10%OFFになる土日がおすすめです。

アクリルのキーホルダーやアクセサリーのような軽くて平たいワークを回す場合、バレル内でしっかり流動層(ワークがメディアとともに流れる層)ができるかどうかがポイントになります。そのため、容量は小さめで済みそうでも、直径150mm以上のバレル槽を強くおすすめします。塩ビのパーツですと「呼び径150〜200」が該当します。

流動層

https://youtu.be/UGD42Ypka7I

下記の動画が参考になると思われます。

https://youtu.be/z2DjU_GNo1Q?si=so0lXuFvoUfm5lMh