現場猫用 指の節約術(安全対策 事故対策)

マルノコよりスライドマルノコの方が安全な理由

一般的にマルノコよりスライドマルノコの方がキックバックの発生リスクは低く、安全だといわれています。理由は、手持ちのマルノコは材料や作業姿勢によってブレが生じやすく、刃が材に急に挟まれてキックバックが発生するリスクが高まります。

一方、スライドマルノコの場合、材をベースやフェンスにしっかり固定でき、さらにスライドレール(スライドアーム)と呼ばれる刃を前後に動かすための機構が備わっているため、刃が材に挟まれて反動を起こす状況が起こりにくいからです。

スライドマルノコでもキックバックが起きる

しかし、比較的安全なスライドマルノコでも事故が起こる可能性はあります。手でしっかり押さえていれば問題ないと思うかもしれませんが、手の平で材料を押さえつける力は100N・m程度なので、小さな材料は指で十分に固定できないうえ、指が刃に近づいてしまいます。もし刃が材に引っかかると、一瞬で材が傾くので指を巻き込んでしまうことがあります。

また、長年使い慣れていても、同じ作業を延々と繰り返していると、手元から目を離したり、急いで作業するなど、注意を怠ることで思いがけない事故が起こる可能性があります。その他に、定期的にメンテナンスし、安全対策を徹底していても、想定外の動きや負荷によって事故が起こることがあります。

わたしはこの危険性を理解しているので、材料をしっかり固定できるバイスアッセンブリを購入したり、開口部を閉じる治具を作ったこともあります。それにもかかわらず、手間を省いたり作業効率を優先するため、「回転する刃に手を近づけるべからず」という鉄則を守らずに材料を切断することがあります。

スライドマルノコ用 押さえ棒

キックバックによる事故は震災の様にいつか起こるものだと考えているので、わたしは材料を押さえつける押さえ棒を使っています。これは改良を重ねた3本目の押さえ棒です。過去に使っていたものは押さえつける部分が欠けたり、割れました。それは作りが悪かったからではなく、私の手の身代わりになってくれたからです。

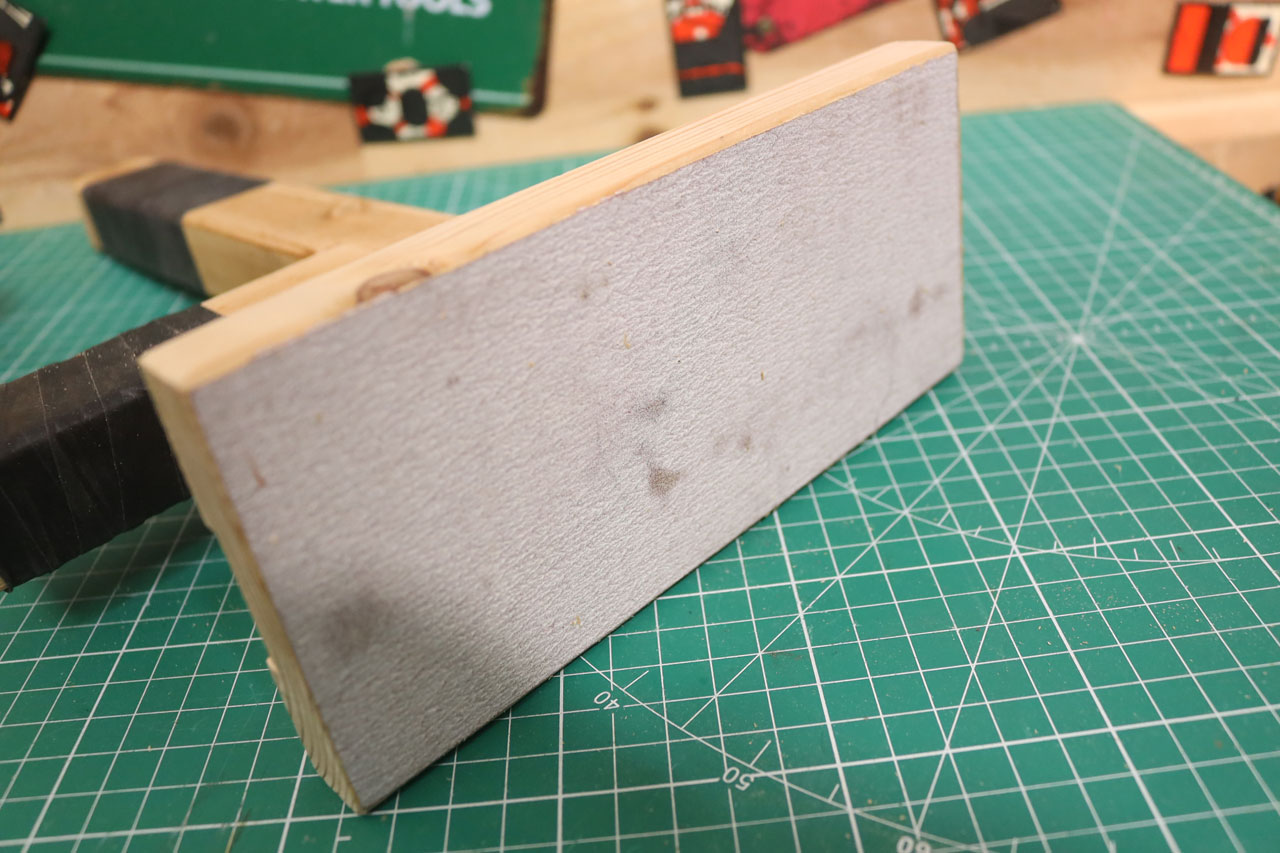

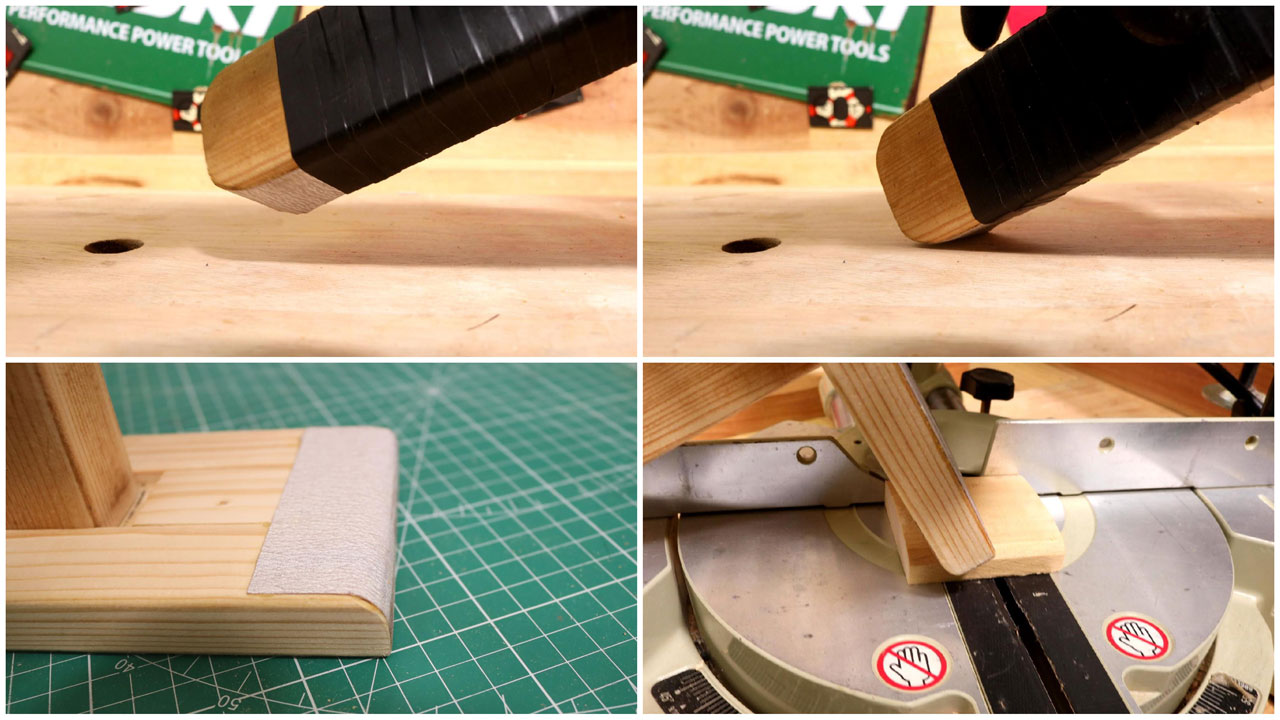

最初に作ったものは長さ350mmの垂木[40×30(mm)]に200mmの1×4材を接合したものです。これで刃に手を近づけずに材料を押さえつけることができます。その後、材料を押さえつける面に紙やすりを貼りつけて滑りにくくしました。しかし、紙やすりがベースに当たると傷がついたり、塗装が落ちてしまうため、ゴムシートを貼ればよかったと後悔しています。

材料が小さいと押さえつけにくいので、横にして押さえつけられるように1×4材を延長しました。その際、強い圧力で押さえつけられる様に自己融着テープを巻いた取手を取り付けました。さらに、材料と押さえ棒を滑りにくくするため、材料と地面に接触する部分に丸みをつけて紙やすりを貼りつけました。

押さえ棒のおかげでベースから手を離して切断できるので恐怖心がなくなりました。もしキックバックが発生しても、刃から指が離れているので安心感があります。過去にキックバックが発生したり、材料に刃が当たった状態でスイッチを入れたことがありますが、怪我をしたことは一度もありません。

事故防止セオリーを無視するわたしの様な現場猫が爆誕するのは、安全意識の欠如だけでなく、作業効率を優先する心理が影響しています。「今まで事故がなかったから大丈夫」「職人がやってるから大丈夫」と油断しがちで、正しい安全対策を学ぶ機会が少ないことも原因の一つです。

また、作業の遅れを避けるために安全手順を省略する風潮が根付いている職場では、危険な行動が常態化しやすいです。さらに、過去の事故やヒヤリハットが適切に共有されず、危険を実感できないまま慣れが生じることで、無意識にリスクを冒すようになります。

押さえ棒はスライドマルノコに収納することができ、サッと取り出して押さえつけることができるので、すべての地雷を踏み抜いて怪我をしないと理解できない現場猫タイプの方の指の節約におすすめです。実際に押さえ棒を使用しながら、スライド丸鋸で小さい材料や縦挽きしている動画は上からどうぞ。

コメント