放置で空き瓶からシーグラスを作るまき

シーグラスってなに?

別名「人魚の涙」「海の宝石」という美しい名前がつけられているシーグラスは、ガラスの破片が海に揉まれて角が丸くなったものをいう。海に捨てられた瓶などの破片が潮の満ち引きによって砂利や砂に長年揉まれることで、丸みを帯びすりガラス状の表面に変化するのだ。

このシーグラスを貝殻や流木のように観賞用にしたり、クラフトやアクセサリーなどの装飾品にする種族がいることを知ったものの、ひきこもりが海に通いながらシーグラスを集めることは困難なため、家から出る燃えないゴミ(瓶)から自分で作れないか模索してみた。

シーグラスが落ちているポイントやコツ

日本中のどこの浜辺にも落ちているイメージがあるシーグラスだが、一体どれくらいの大きさ・形状の石と擦れることで角が丸くなったり、表面がすりガラス状に曇るのか把握するため、SNSやYoutubeなどでシーグラスを拾ってる人の情報をまじまじと観察してみることに。

なにやら浜辺には貝殻や流木だけでなく、貴重な鉱石や骨董などが流れ着くこともあるらしく、それらの漂流物を収集する行為をビーチコーミングというらしい。そして、ビーチコーミングをする人の中にシーグラスを専門で拾うシーグラスハンターという種族がいることを知った。

ハンターによると基本的に潮が引いた干潮時の波打ち際を狙うのが鉄則。また、シーグラスを採取する人の動画の共通点は、シーグラスがある場所には角の取れた小石が積み上げられており、一面が真っ白な砂浜より、砂地と小さい砂利石がある海岸のほうが綺麗に擦れるようだ。

シーグラスを作るのに最適な機械

| 磁気バレル研磨機 | ❌ |

| 振動バレル研磨機 | ❌ |

| 回転バレル研磨機 | ⭕ |

最も効率よくガラス片の角を丸くしたり、表面をざらざらとしたシボ加工するにはサンドブラストが最適だと思うが、大量のガラス片をサンドブラスすると労力がかかるので却下。

面倒くさがりで研磨作業に時間を割けない自分に一番最適と考えられる機械は放置しながら硬い金属などを研磨することができる「バレル研磨機」が最適だと考えた。

家庭でも使えそうなバレル研磨機は「磁気バレル研磨機」「振動バレル研磨機」「回転バレル研磨機」の3種類があり、一般的に貴金属や石製品などの研磨で使用されるようだ。

磁気バレル研磨機での検証

磁気バレル研磨機は、水をいれた研磨槽の中に挿入したメディアとワークを回転させ、ワークにメディアがぶつかることで金属を磨く機械。容器の下でネオジウム磁石を回転させているため、メディアは磁性メディア、ワークは非磁性ワークに限定される。

磁性を持たない貴金属(指輪等)のバリ取りや荒仕上げに最適であるものの、使用できるメディア小さなステンレスピンやステンレスボールしか用いれないため、軽い金属メディアを長時間ガラス片にぶつけても角をとることはできなかった。

振動バレル研磨機での検証

振動バレル研磨機は、サークル型の研磨槽を偏心モーターで小刻みに振動させることで、研磨層の中に入れたメディアとワークを流動させて研磨する機械。磁気バレル研磨機と違い、磁性を持たない貴金属だけなく磁性を持つ金属や鉱石なども研磨することが可能。

一度に大量のワークの研磨が可能なうえ、様々なメディアを使用できるため、最も最適な研磨機だと予想していたが、振動させながらメディアをワークにぶつける細かな摩擦力では表面をすりガラス状態に研磨できても、ガラスの角を丸くする研削能率が低いため、シーグラスづくりには適してないと感じた。

回転バレル研磨機での検証

卓上回転バレル研磨機は、研磨槽を縦方向に回転させることで、研磨層の中に入れたメディアとワークを擦りあわせて研磨する機械。振動バレル研磨機と同様に使えるメディアの種類が豊富なため、荒仕上げから光沢仕上げまで様々な研磨面に仕上げることが可能。振動バレル研磨機より量産性は劣るものの、研削力が高い特長を持っている。

前述した振動バレル研磨機と違い、勢いよくガラスが流動層を滑落するため、ガラス片の角を効率よく丸くすることができた。小型が約12,000円/中型が約23,000円で販売されており、どちらでもシーグラスを作ることができたが、量産性や研磨能率は中型のほうが高かった。

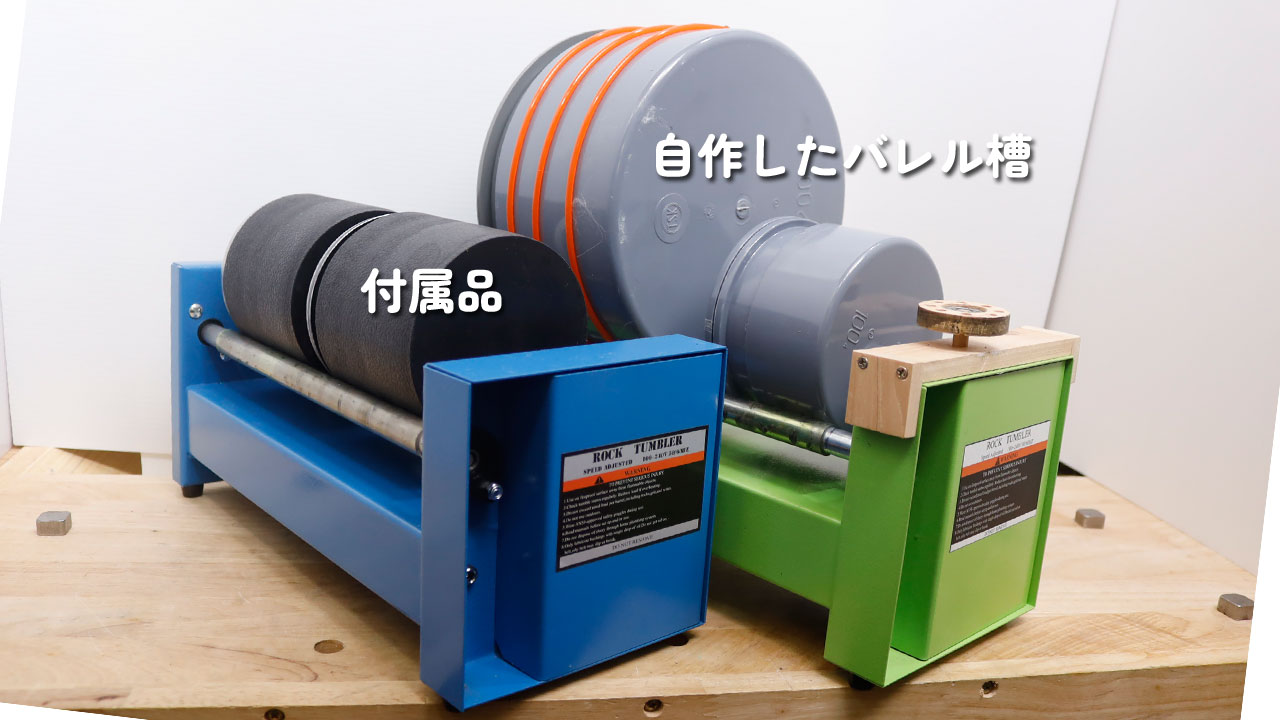

回転バレル研磨機に静音性を重要視する場合はロックタンブラー15LBのほうが最適だった。前述したHuanyuの製品は研磨槽がアクリル製なので、ガラスや石が転がる音が響いて防音対策が必要だったのに対し、15LBは研磨槽がゴム製なのでガラスや石が転がる音がこもって静かだからである。

また、丸棒の上で研磨槽を回す構造なので、他の容器を流用できるのも嬉しいポイント。さらには無段変速コントローラーがついているので回転スピードを細かく調整できるのも高いポイント。これらの理由からシーグラス作りや石の研磨がメインなら15LBをおすすめしたい(使用動画はこちら)。

シーグラスを作るのに最適なメディアの種類と大きさ

メディアのサイズ

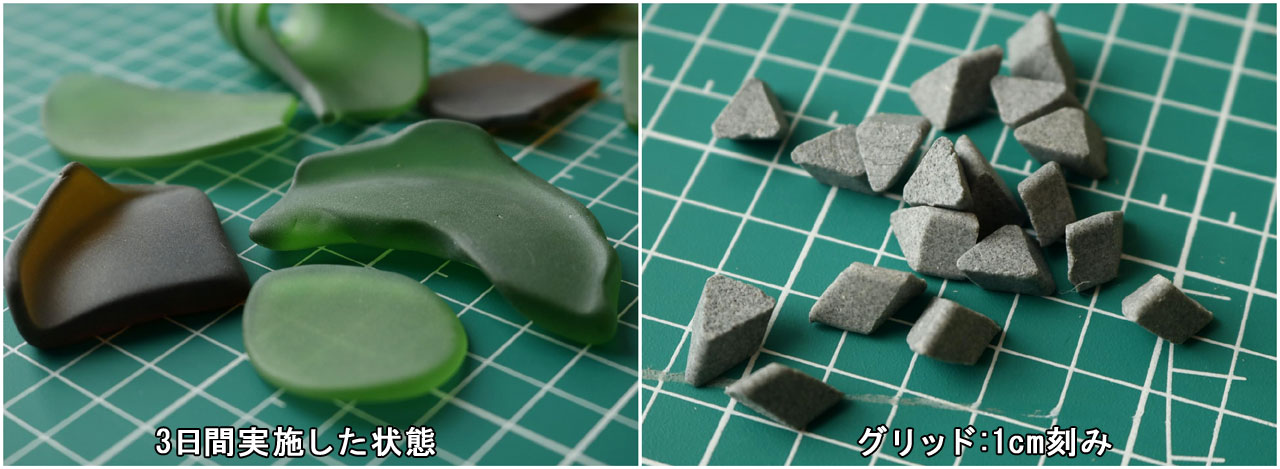

上の写真は3mmの角型セラミックメディアと20~30mmの玉石砂利を用いて、ガラス片を1日(24時間)回転バレル研磨機で研磨した比較写真であるが、ガラスの角を効率よく丸くしたのは玉石砂利であった。

ただし、メディアのサイズと質量が大きくなるほど研磨能率は向上するが、サイズが大きくなればなるほど割れるガラスが多く発生するため、瓶の破片には10mmほどのメディアを用いるのが最適だと考えられる。

10mmと15mm(三角形)のセラミックメディアでも検証を行ったが、角を落とす研削力に大きな差はでなかったので、個人でも少量(1kg)入手がしやすい10mmのセラミックメディアでも問題ないと感じた。

メディアの種類

ホームセンターなどで販売されている安価な天然石(玉石砂利など)は硬度が低いため、消耗が早いデメリットが存在した。このため、シーグラスを量産するのであれば、耐久性の高いセラミックメディアを使用したほうが最適であった。

追記:ホームセンターなどで販売されている安価な砂利の中にモース硬度が7と非常に硬い(珪石)があるということを知った。20kg3,000円ほどで販売されているので、経済的に量産する場合は珪石のほうが適しているかもしれない(そのうち試したい)。

メディアの形状

何度もシーグラスを作っていると、バレル研磨で使用するセラミックメディアの形状は、丸いものより、角いものほうが切削力が強いことがわかった。記事を執筆して2年経過した現在(2022年)、シーグラス作りに最適なメディアは、10mmサイズの角いセラミックメディアという結論に至った。

メディアを装入しなくてもシーグラスは作れた!?

追記:2023年(2年後)

シーグラスを作る際にメディアを装入しなくとも、研磨能率が大きく低下しないことに気づいた。バレル槽(容積)の50%を装入できる量のガラスがある場合は、ガラス自体がメディアの役割を果たすため、添加するものは水と研磨材で十分だという結論に至る。

ただし、ガラスの装入量が少ない場合は、前述したセラミックメディアを装入して、マス量(ガラス+メディア)をバレル槽の容積に対して40~50%にしたほうが効率的だった。

シーグラスを作るのに最適な研磨剤と粒度

ガラス同士をぶつけたり、ガラスと石をぶつけるても角はとれてくるが、ころんと角がまるくなったシーグラスに仕上げる場合は、研磨剤を添加したほうが効率的であった。また、研磨剤を添加するとガラスの表面が真っ白に曇り、より本物のシーグラスっぽく仕上がった。

研磨剤は粒度を粗くするほど研磨能率が向上すると考えていたが、アルミナを使用した場合(#60)が最も効率的であった。検証では研磨剤が擦り潰れないような粗さになると、逆に研磨能率が顕著に低下した。ちなみに、#60は擦り潰れて、(#30)だと擦り潰れなかった。#40~#50は試していないので不明。

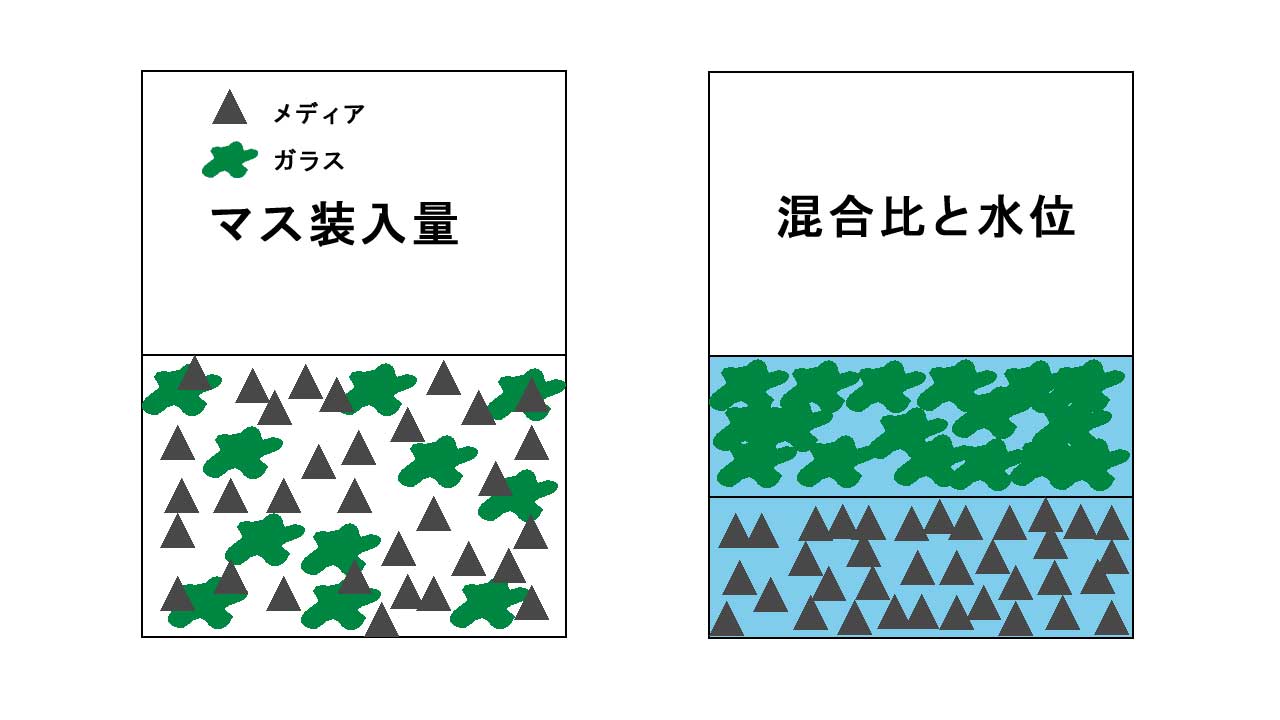

シーグラスを作るのに最適なマス量と水量

マス(ガラス+メディアの装入量)は回転バレル研磨機の規定通り、研磨槽の容積に対して50%、水量はマス面に一致させるほうがよかった。一般的な工作物とメディアの混合比は仕上げを重視するため(2:1~4:1)の範囲が用いられるが、荒仕上げが基本となるシーグラスは(1:1)の比率でも問題なかった。

ガラスとメディアを勢いよくぶつけて研磨させるのではなく、マス上層に形成された流動層をガラスが滑落したほうが、ひび割れが起きにくく、研磨能率が高い。このため、クッションの役割も担っているメディアの量を多くしても問題はないが、少なくしすぎると割れの発生が増えたり、研磨能率が低下するため注意を要したい。

シーグラスを作るのに最適な回転スピード

購入した小型バレル研磨機は、研磨槽の回転速度を調整できるダイヤルがついているものの、一番回転スピードが遅い1にしても、かなり速く回転してしまうという…。回転スピードが速いと、ガラス同士や研磨槽の内壁に勢いよくぶつかるため、割れてしまうものが多く発生した。

そこで、電圧を調整できるスピードコントローラーに接続し、回転スピードを0.5にすると、ガラスが割れにくくなった。当初、動画で使用しているgootのパワーコントローラー PC-11を使用していたが、Aiwodeのスピードコントローラーのほうがさらに低速にすることができた。

瓶をほどよいサイズに割る方法

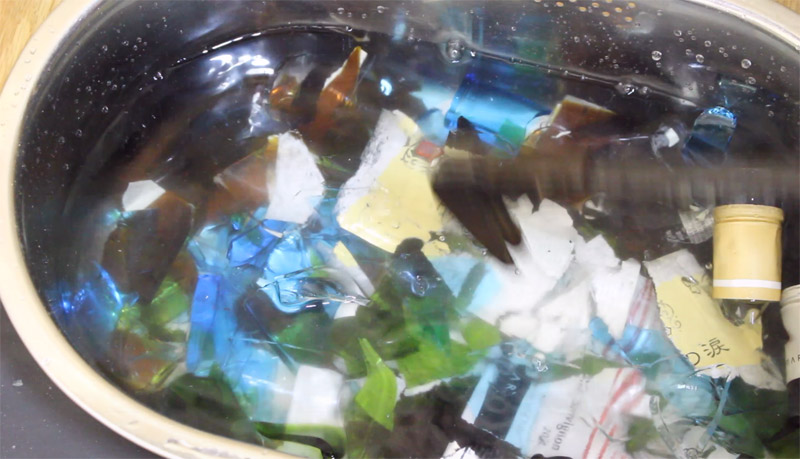

瓶をハンマーで割るときは水を入れた容器に瓶を沈めた状態で割るとよかった。そのまま割ってしまうと、ガラスが割れた際に小さな欠片が目に飛来することがあるので危険なうえ、周辺に飛び散った欠片の掃除が大変だからだ。

また、瓶に貼られているラベルを貼ったまま割ってしまうと、細かいクラックが無数に入ってしまうので剥がしてから割ったほうがよかった。ラベルは水性の糊で接着されているので、瓶を水に沈めておけば、綺麗にはがすことができる。

ガラスを叩き割るときに使用するハンマーは先の尖ったタイプのほうが簡単かつ綺麗に割ることができた。ハンマーの口(面)が平らなものを使用すると、ガラスが細かく割れやすいため、工作用に不向きな破片になってしまうからだ。

筆者は溶接時のスラグを除去する溶接用ハンマー(チッピングハンマー)を使用。ビンを割るときに細かい破片が目などにはいる危険性もあるため、安全対策として木工で使用している安全メガネを着用している(日常で使用するサングラスやメガネでも問題ないだろう)。

今まで作ってきたシーグラスのレシピ(失敗含む)

2023年版 シーグラスのレシピ

| モデル | 15LB |

| メディア | なし |

| マス量 | 50% |

| 水量 | マス面一致 |

| 研磨剤 | 褐色アルミナ#60 大さじ4 |

| 研磨時間 | 10日↑ |

| 回転速度 | MAX |

![]() 動画で視聴

動画で視聴

前年に使用したカーボランダム(黒色炭化ケイ素)は割高なので、割安な褐色アルミナに戻した。アルミナは白色もあるが、割安な褐色を選定したほうが経済的。

アルミナの番手は#60がもっとも研磨能率が高く、同じ条件で実施した場合、#30や#80より角を丸く仕上げられた。また、表面の仕上がりも#60が一番曇りが強かった。

番手をこれより荒くしても、アルミナは擦り潰れなかった。研磨材が擦り潰れないと、研削能率が顕著に低下するので、#60以下の番手を選定しないほうがよいだろう。

本機はこれまで使ったHuanyuものより、15LBを迷わずおすすめしたい。なぜなら、バレル槽がゴム製なので、音が静かなうえ+ガラスが割れにくいからだ。また、スピードコントローラーを用意しなくても、回転スピードを細かく調整できるのも高ポイント。さらには、自作のバレル槽を回しやすい構造になっており、バレル槽を大きくすることで量産性を向上させることも可能。

2022年版 シーグラスのレシピ

| モデル | KT6808(HY-19A) |

| メディア | なし |

| マス量 | 50% |

| 水量 | マス面一致 |

| 研磨剤 | カーボランダム#80 大さじ3 |

| 研磨時間 | 7日 |

| 回転速度 | 0.5 スピードコントローラー使用 |

よくよく考えると、ガラスの表面を粗くし角を丸くするのが目的なので、クッションの役割を担うセラミックメディアは不要だという結論に至った。

研磨剤の番手はさらに粗い#80に変更。アルミナよりカーボランダムのほうが研削力が高いが、やや割高となるので、予算を下げたい場合は2021年版のレシピで添加しているブラスト用の研磨剤(アルミナ)を使用するとよいだろう。

2021年版 シーグラスのレシピ

| モデル | KT2000(HY-19B) |

| メディア | AS-ART-10 |

| マス量 | 50% |

| 水量 | マス面一致 |

| 混合比(石:ガラス) | 1:1 |

| 研磨剤 | アルミナ#120 大さじ3 |

| 研磨時間 | 3日 |

| 回転速度 | 0.5 スピードコントローラー使用 |

玉石砂利の消耗が早いので、メディアを耐久性が高くセラミックメディア(粗目)に変更。大きさはガラスが割れにくい10mmくらいが最適だった。また、形状は球状より三角形のほうが、角を丸くする研磨能率が高かった。その他に、ガラスの表面を粗くするために研磨剤(アルミナ#120)を添加。さらには、研磨能率を向上させるために適当だったマス量や水量も意識するようになった。Huanyuの回転スピードは1でも速すぎるため、スピードコントローラーを介してさらに低速で実施。

2020年版 シーグラスのレシピ

| モデル | KT2000(HY-19B) |

| メディア | 玉石砂利 1~2cm |

| マス量 | 適当 |

| 水量 | 適当 |

| 混合比(石:ガラス) | 適当 |

| 研磨剤 | なし |

| 研磨時間 | 4日 |

| 回転速度 | 1 |

当初は20kgで2,500円で購入した玉石砂利を装入して転がしていた。回転スピードも1では速すぎるようで、ガラスのヒビや割れが多く発生。

うるさいバレル研磨機の音を静かにする防音対策

回転バレル研磨機の運転音は静かだが、研磨槽にメディアやワークを入れて回転させるため、隣の部屋までガラガラとうるさい音が響くのがネックとなる。騒音値は研磨槽に入れるメディアやワークの種類にもよるが、シーグラスを作る場合、隣の部屋でドミノを倒してるような音や宝くじの抽選器をガラガラと回してる音が延々とするのだ。

そこで、回転バレル研磨機をすっぽりと囲う木箱をつくって内面に「遮音シート」と「ニードルフェルト」を貼り付けて防音対策を行った。比較を行った結果、スピード3で74dBだった騒音値が47dBまで低減。テレビの騒音値(57~72dB)より小さい音の大きさとなったため、デスクワーク中に駆動しても気にならないうえ、就寝中に使用しても聞こえないほど(隣の部屋に置いた場合)。