バレル研磨で「長期間まわし続けたら」鏡面になるのか?

透明度の高い工作物をバレル研磨をした人は一度は気になる疑問。「粗い研磨材のまま、ひたすら長期間タンブリングし続けたら、いつか鏡面になるのでは?」と。

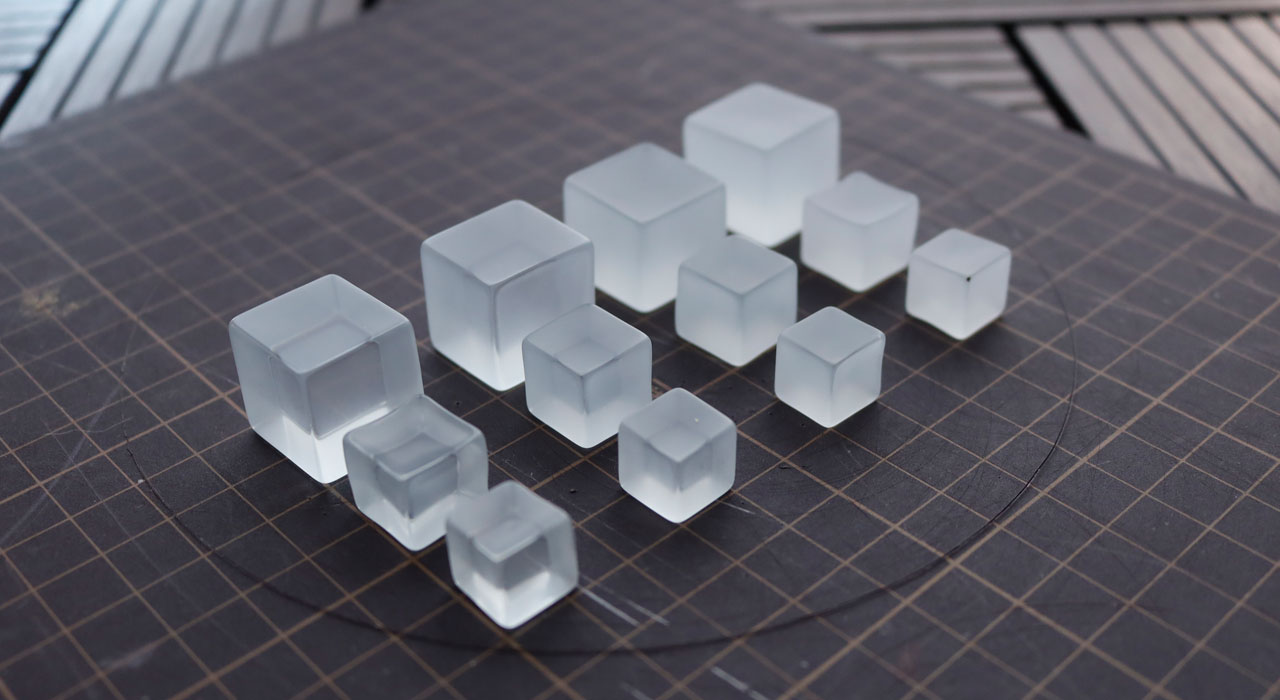

というもの、炭化珪素(カーボランダム)・酸化アルミニウム(アルミナ)・酸化セリウムといった物理研磨材を添加して1週間ほどバレル研磨すると、研磨材の粒子は衝突と摩擦によって次第に摩耗し、粒度が細かくなっていきます。同時に工作物の表面も実施時間が増すごとに白い曇りが薄くなっていき、透明度が高く変化していきます。

つまるところ、理論上は高価な番手の高い研磨材をわざわざ用意しなくとも、粗い番手の研磨材のみで延々とバレル研磨していると、自然と粒子が自己微粉化し、結果的に仕上げ工程へと移行して光沢や鏡面になるではないかと――。

今回紹介する動画は、その大胆な実験に本気で挑んだ海外ロッカー(Michigan Rocks)の記録です。使用したのはモロッコ産カーネリアンとブラジル産バイーアアゲート。そして、研磨剤には「炭化ケイ素」と「酸化アルミニウム」を用意し、それぞれの違いを確かめるために条件を完全にそろえて1年間連続稼働。

果たして、365日後のバレルの中では何が起きていたのか?摩耗・光沢・石の変化、そして思わぬ発見まで。実験者の冷静な分析とユーモアが光る、まさに“ロックタンブリング史上最長クラス”の実験動画です。

🎥 【動画要約】1年間ロックタンブラーを回し続けた実験

炭化ケイ素(カーボランダム) vs 酸化アルミニウム(アルミナ)

🧪 実験の目的

1年間、ロックタンブラーを止めずに動かし続けたらどうなるか?

炭化ケイ素(SiC)と酸化アルミニウム(Al₂O₃)の違いを検証。

🔧 実験条件

▽石の種類

・モロッコ産カーネリアン(赤瑪瑙)/モース硬度:6.5〜7

・ブラジル産バイア瑪瑙(アゲート)/モース硬度:6.5〜7

▽バレル槽

・A:炭化ケイ素 SiC 60/90番(研磨用)

・B:酸化アルミニウム Al₂O₃ 80番(ポリッシュ用)

▽実験条件

・各バレル:同量の水と研磨剤(各4スプーン)

・期間:1年間(途中開封なし)

・目的:削れ方・光沢・重量変化を比較

⏳ 経過・予想

・炭化ケイ素は硬く割れやすいため削りが強い

・酸化アルミニウムは摩耗し丸くなるため優しく磨く

・音の違いから、炭化ケイ素側は小石が多く、酸化アルミニウム側は大石が多そうと予測

🧼 開封後の結果

・どちらも非常に濃いスラリー状

・炭化ケイ素:石が小さくなり、つや消しでマットな仕上がり

・酸化アルミニウム:石が大きく残り、光沢が強くツヤツヤ

・体積変化:炭化ケイ素側 約−27%、酸化アルミニウム側 約−7%

💎 観察・考察

・炭化ケイ素は「削る研磨剤」→粗研磨に最適

・酸化アルミニウムは「磨く研磨剤」→仕上げに最適

・カーネリアンは外層のオレンジ部分が削れ、内部の白い石英が露出

・バイーアアゲートは模様と「目」が美しく現れる

🧮 データ

・各バレル初期重量:1,640g → 約4g減少

・タンブラー総回転距離:約4,984マイル(約8,000km)

→ ミシガン州アルピーナからティンブクトゥまでの距離に相当!

🎬 結論

・炭化ケイ素は強い研磨、酸化アルミニウムは優しい光沢仕上げ

・1年間放置でもはっきりした違いが出た

・教育的にも面白い実験であり、「通常の週ごとの研磨法」の正しさを再確認。

👩🔬検証を見た感想

1年間という長期にわたるバレル研磨の実験は、ここまで明確な差が出るとは思っていませんでした。個人的には、どちらの研磨材も長期間の衝突と摩擦で次第に小さくすり潰され、最終的にはどちらも鏡面に近づくと予想していました。しかし実際には、同じ条件下で回し続けただけにもかかわらず、炭化ケイ素は素材を大きく削り、アルミナは表面を整えるという、それぞれの性格が明確に現れました。

炭化ケイ素は非常に鋭いエッジを持ち、硬質素材を削る力が強い特長は以前から知っていましたが、今回の結果から、摩耗してもなお削る性能が持続しやすいことが確認できました。その特性から、石だけでなく、より硬い金属の長期間の研削にも応用できる可能性があると感じました。

一方、番手の低いアルミナは摩耗しながらも粒子が丸くなり、「削る」というより「磨く」方向へ変化していきます。研磨が進むにつれて粒子が自ら細かくなり、その結果、石の表面に光沢が生まれたと考えられます。

今回の実験では、1年間一度もバレルを開封していないため、どの時点でアルミナが摩耗し、光沢が出始めたのかを確認することはできていません。もし定期的に開封を行っていたなら、粒度変化や表面状態を比較でき、最適な研磨時間の目安を得られた可能性があります。

通常は粗研磨・中研磨・仕上げといくつかの工程を踏み、研磨材を段階的に入れ替えますが、もし今回のように「粗い番手から自然に微粉化して仕上げに移行する」過程を短期間で再現できるのであれば、高い番手の研磨材を用意しなくとも、経済的に工作物を光沢をだせるかもしれません。

ちなみにクローズアップ版の動画では、1年間タンブルした石は、通常法(回転式で研磨→振動式で仕上げ)で仕上げた石を比較すると、通常法のほうがわずかに光沢は強いが、差はそれほど大きくないと言っています。

![バレル研磨、[通常の短期タンブル法]と[1年放置タンブル法]の違い](https://diytool.biz/wp-content/uploads/2025/10/barrel-polishing-alumina-vs-silicon-carbide-2.jpg)

コメント