部屋の開口部(窓)を断熱しようとした出来事

「断熱してる家」vs「してない家」体感が別世界で驚愕する

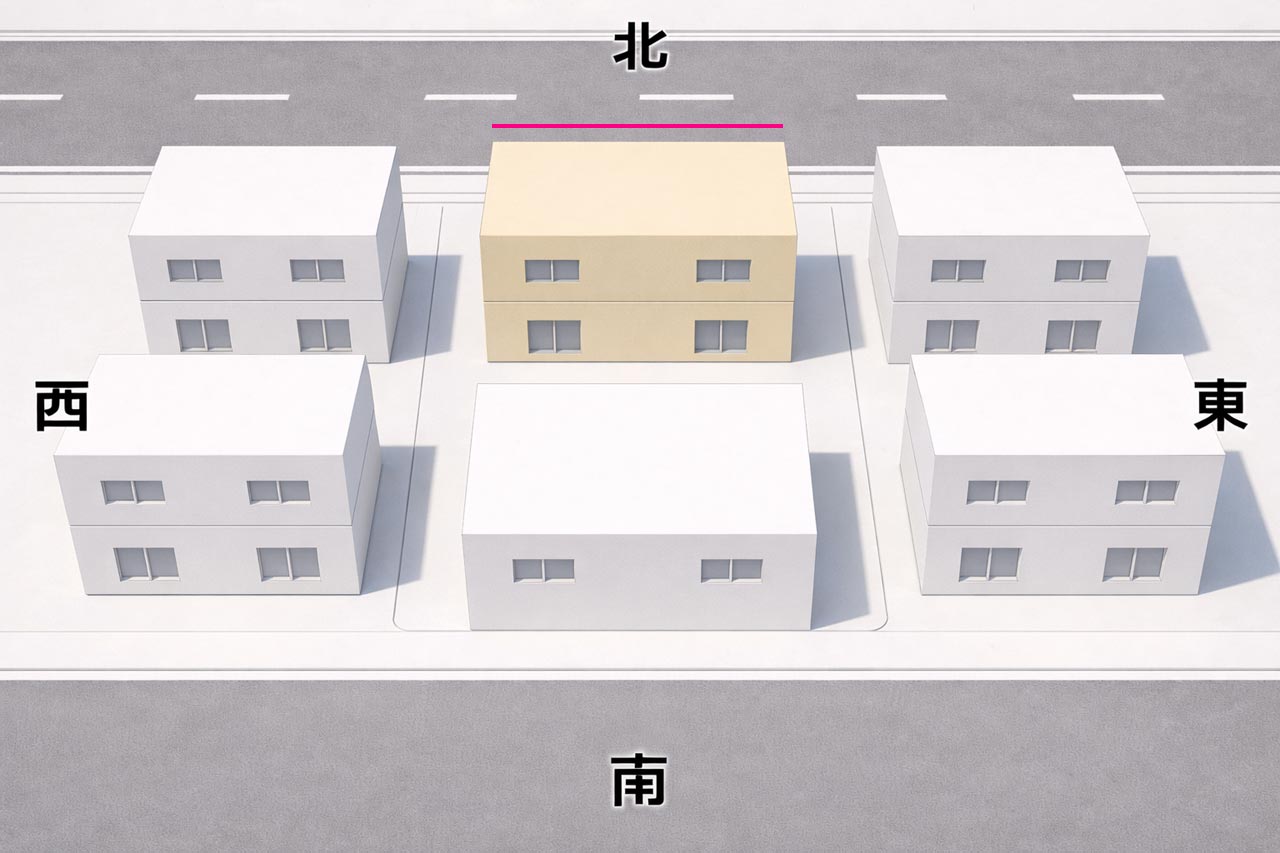

実家のすぐ近くにある物件を事務所兼倉庫として借りました。雪がちらつく寒い日に机を運び込んだ際に、その物件の断熱性能の高さに驚きました。暖房をつけていないにもかかわらず、室内は実家よりも明らかに暖かかったので、玄関を開けた瞬間にその圧倒的な差に驚愕しました。

一方、築30年になる木造の実家は、家の中でも雪が降りそうなくらい寒いのです。特に開口部が広い玄関・ベランダ扉前・脱衣所は冷蔵庫かと思うほどキンキンに冷えており、暖房を効かせてる部屋からその場所に行くと、ヒートショックを起こしてくたばりそうなくらい温度差があります。

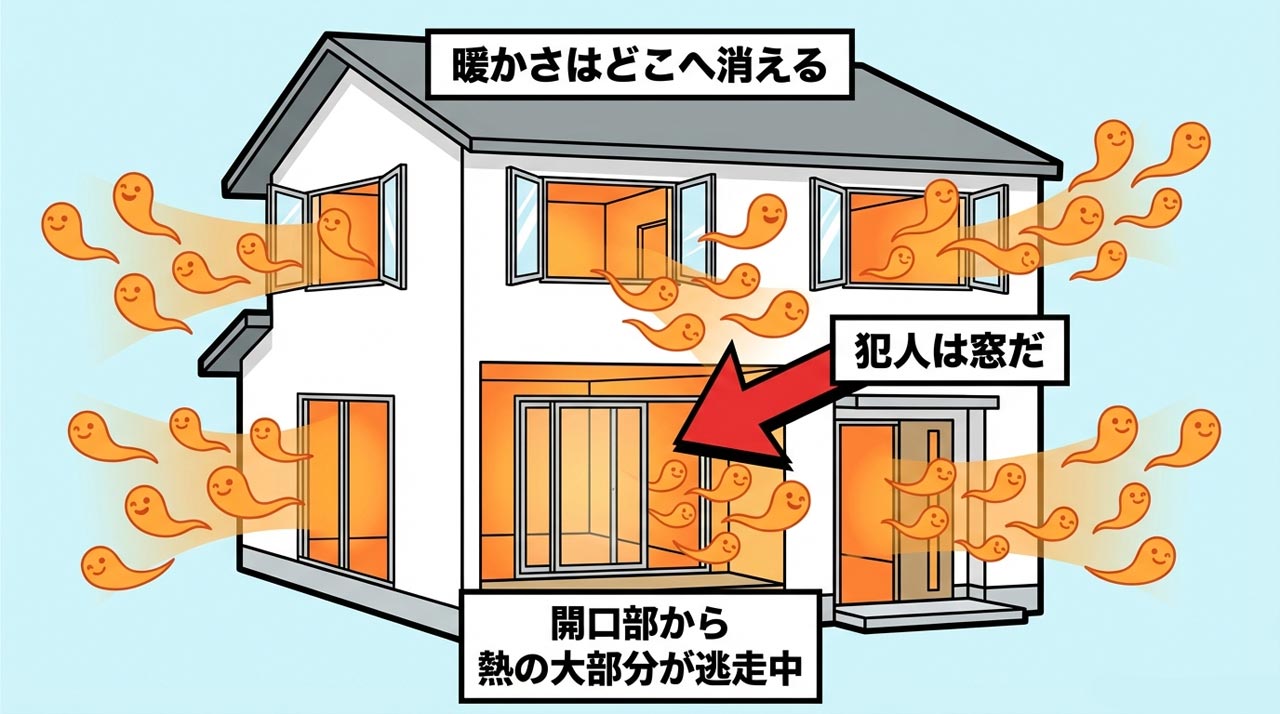

熱の大部分は窓などの開口部から逃げていく

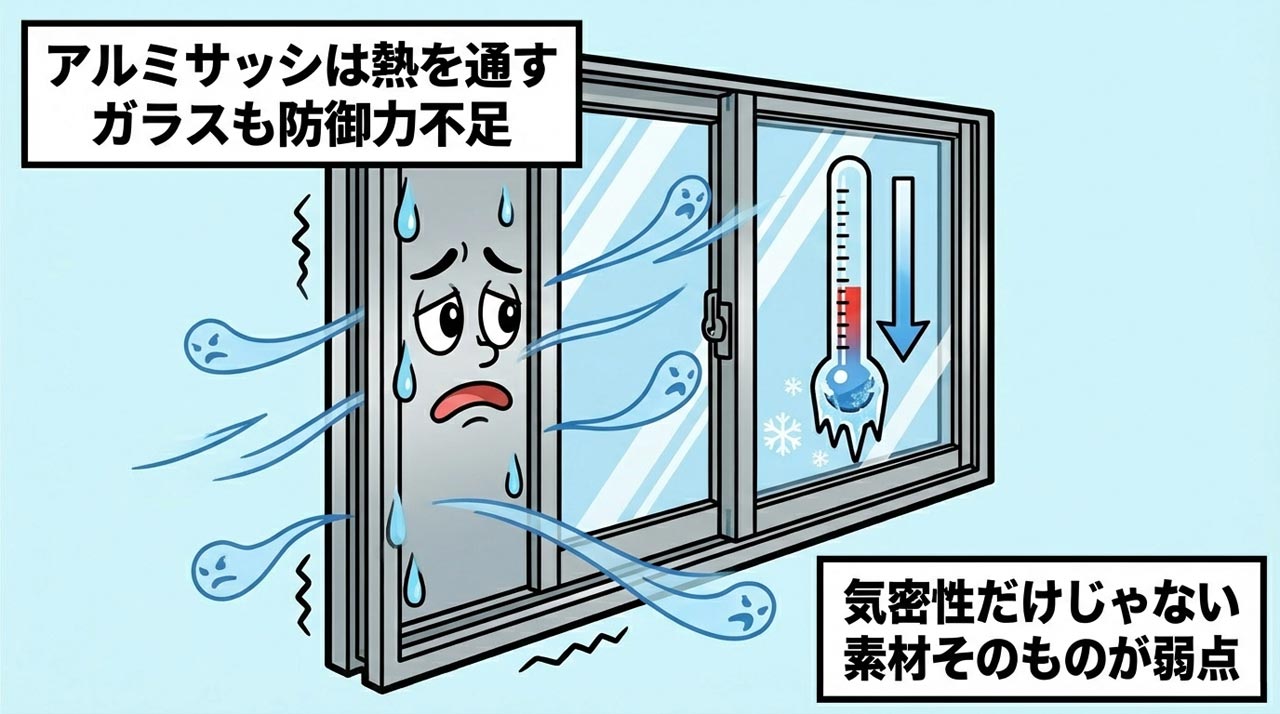

色々と調べてみると、暖房で暖めた部屋がすぐに寒くなるのは、断熱材の有無や気密性の低さだけでなく、アルミサッシやガラスも断熱性能を損なう大きな要因になっているようです。

そのため、最近の家があたたかい主な理由は、外壁と内壁との間に断熱材を入っているだけでなく、断熱効果が高い樹脂サッシや、複層ガラスが採用されているようです。

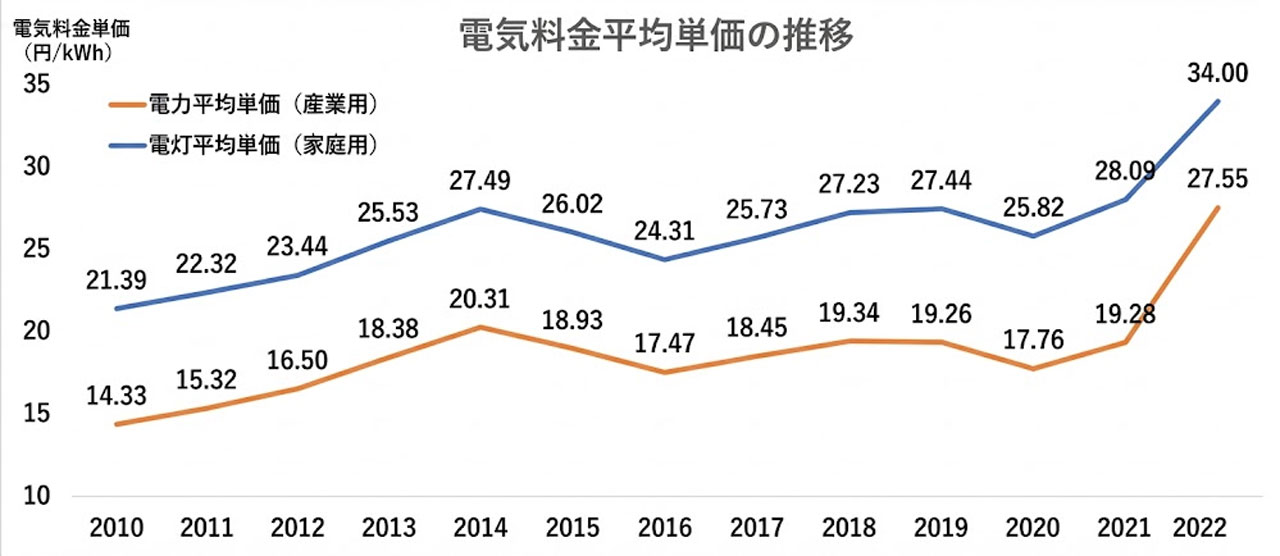

節約を迫れるほど電気代が高騰していく!?

ちなみに、今月(2022年2月)に資源大国であるロシアがウクライナに軍事侵攻しました。ウクライナ側が強い抵抗を示して戦争が長引くと、日本は自給率が低いだけでなく、エネルギー資源も多くを輸入に依存しているため、食料品だけでなく光熱費も高騰すると考えられます。

欧州が発電所の燃料(天然ガス・石炭・石油)をロシアではなく他国から大量購入すれば、世界的な争奪戦により燃料価格が上がり、確実に家庭や企業の電気代に上乗せされるでしょう。

アルミ・ガラス・コンクリート・タイルは氷と思え!

部屋から流出する熱の半分以上が窓から逃げていく理由

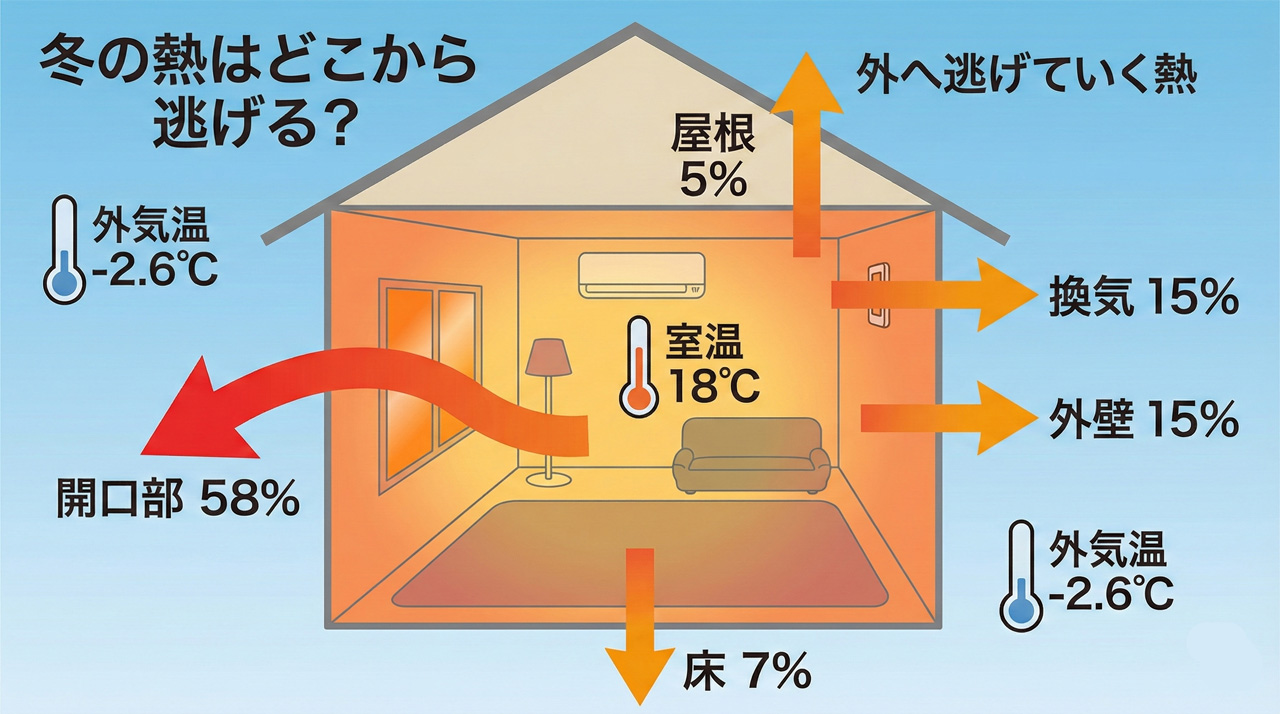

日本の環境省が公開している環境白書によると、1992年基準で建築された住宅モデルの場合、冬の暖房時に部屋から流出する熱の58%が、窓などの開口部を経由するとされています。

部屋を暖めても半分以上の熱が窓にげていくのは、ガラスの熱伝導率(熱の伝わりやすさ)が約1.0W/m·Kと断熱材料としては極端に悪く、ほぼ熱が素通りする素材となっているためです

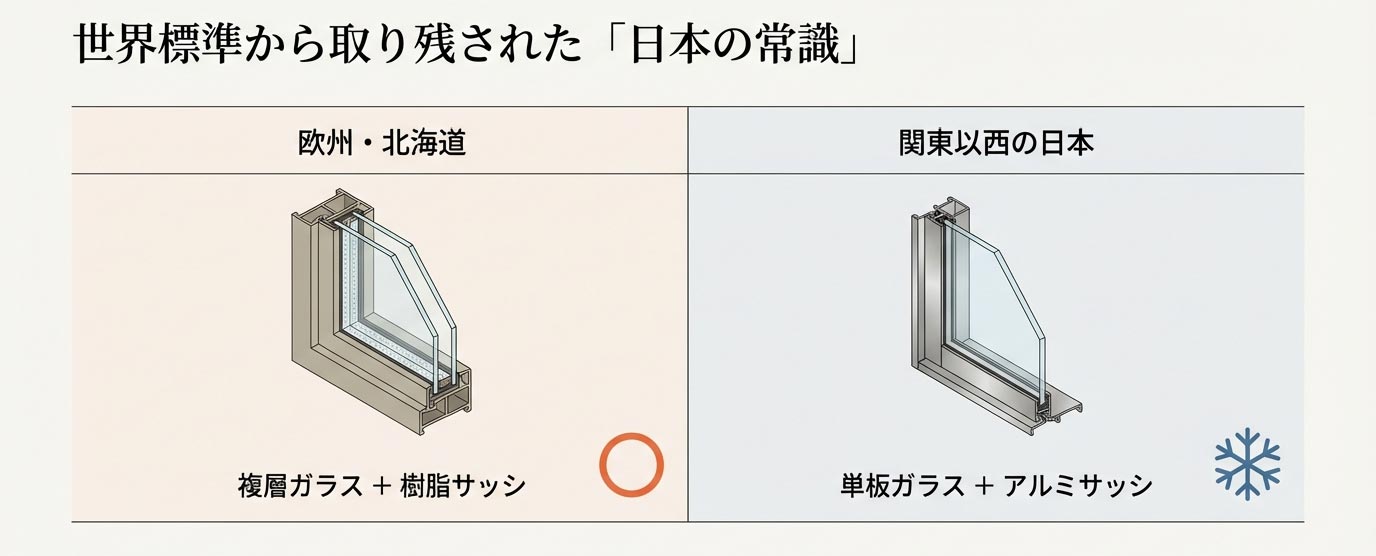

ちなみにエネルギーを無駄にできない制度と建築規制がある欧州や、寒冷地の北海道などでは、2枚のガラスの間に低い熱伝導率を持っている空気を封入して断熱効果を高める複層ガラス(ペアガラス)や樹脂サッシが普及しています。

しかし、日本の多くの地域(関東以西)では、1枚だけで構成された単板ガラスと熱伝導率が高いアルミサッシの組み合わせが未だに主流です。

熱伝導率ってなに?

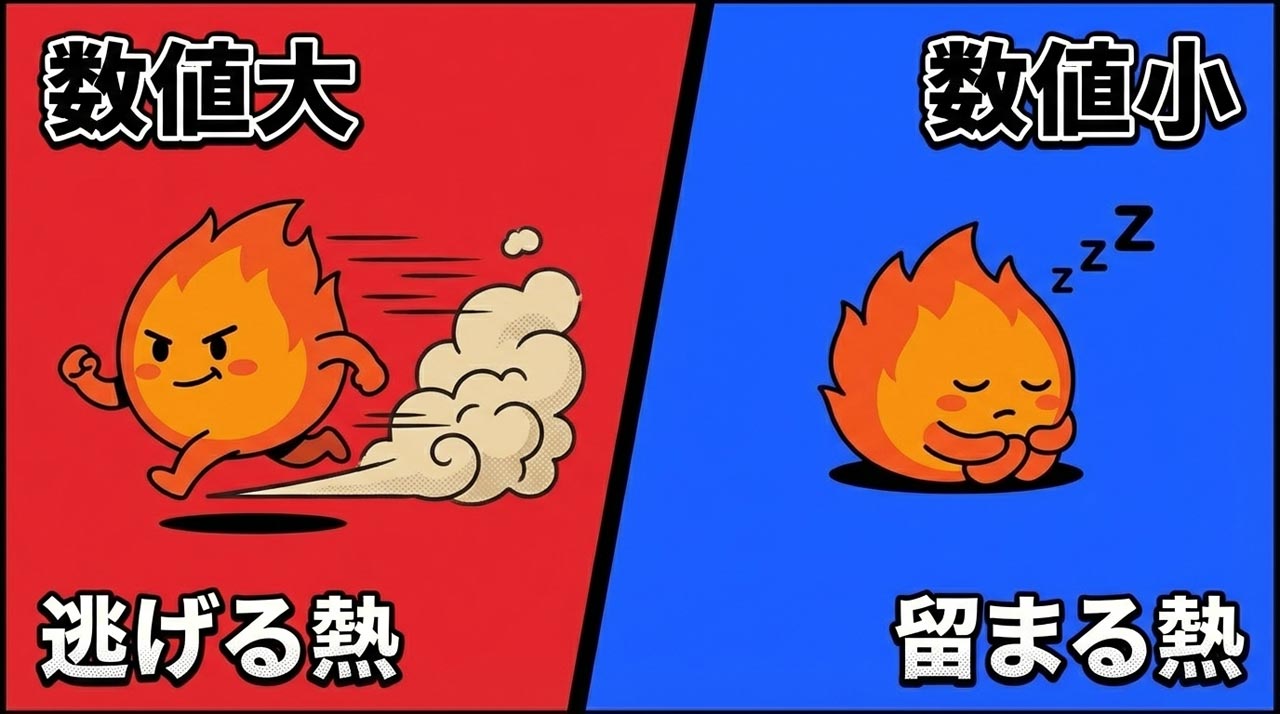

熱伝導率とは、「その物質がどれだけ熱をスムーズに通すかを表す数値」となります。直感的なイメージだと、熱伝導率はいわば「熱のバトンを渡すスピード」です。そのため、数値が大きければ熱が逃げやすく、数値が小さいと熱をその場に留める力が強くなります。

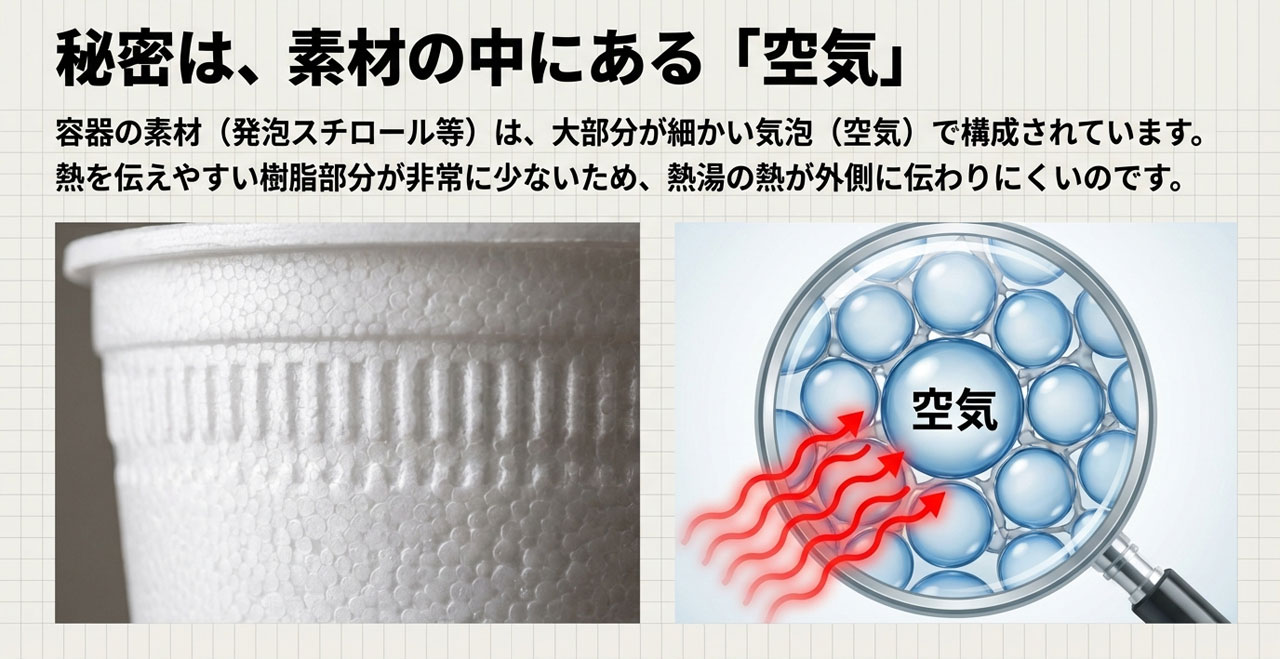

熱伝導率が低いカップラーメンの容器

身近なもので熱伝導率を体感できる例として、熱湯を注いだ「カップラーメンの容器」と「ガラスの容器」がとても分かりやすい存在です。

カップラーメンの容器の素材は、大部分は熱伝導率が低い細かい気泡(空気)で構成されており、熱を伝えやすい樹脂部分が非常に少ない構造になっています。この様に熱伝導率が低い素材で作られていると、熱湯を注いでも容器の外側は熱く感じにくく、手で持ってもヤケドをすることはありません。

つまり、部屋の窓ガラスをカップラーメンの容器の様に熱伝導率の低い素材にすると、熱が伝わりにくくなるため、冬は室内の熱が逃げにくくなり、夏は外の熱が室内に入りにくくなります。

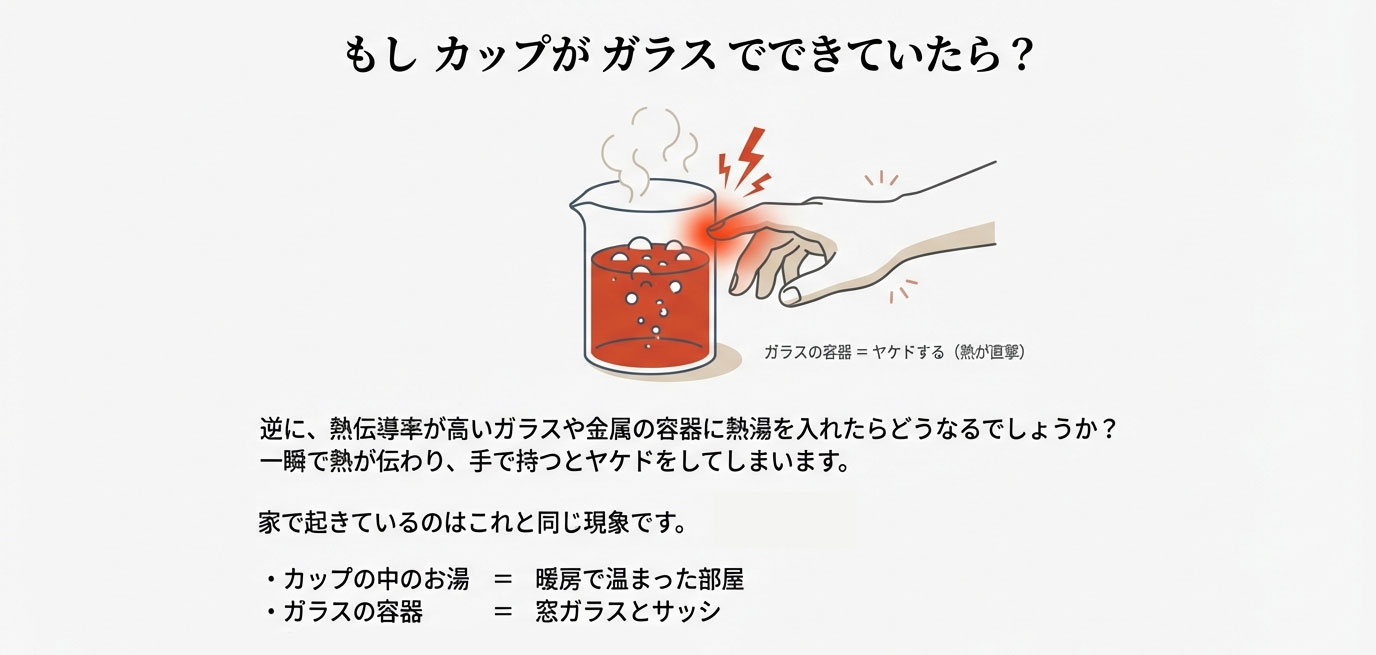

熱伝導率が高いガラスや金属の容器

一方、ガラスや金属の容器の場合はこれと逆になります。ガラスは内部に空気層をほとんど含まない緻密な固体構造で、熱を伝えやすい性質を持っています。このように熱伝導率が高い素材で作られていると、熱湯を注いだ瞬間に熱が外側まで伝わりやすくなり、容器の表面は火傷してしまうほどすぐに熱くなってしまいます。

これと同じ様に部屋を暖房で暖めても、熱伝導率の高い窓のガラスやサッシから、熱がほぼ素通りしてしまうため、暖房で生み出した熱を次々と外へ逃がす出口になってしまうということです。逆に夏だと、部屋をエアコンで冷やしても、外気からの熱が窓を通じて室内に侵入し続けてしまいます。

ガラスの熱伝導率(1.0 W/m·K)は断熱性がほぼない

先述した通り、熱伝導率(W/m·K)とは、物質がどれだけ熱を伝えやすいかを表す指標です。数値が大きいと熱がすぐ伝わり、数値が小さいと熱が伝わりにくくなります。

| 素材 | 熱伝導率 W/mK |

|---|---|

| ガラス | 1.0 |

| アルミニウム | 200 |

| セメントモルタル | 1.5 |

| コンクリート | 1.6 |

| 合板(木) | 0.16 |

| 石膏ボード | 0.6 |

| 土壁 | 0.69 |

| 引用:ポラリス・ハウジングサービス | |

上の表を見ると、窓のガラスとアルミニウムが熱伝導率が高くなっていることから、土壁・合板・石膏ボードなどで囲まれた部屋の中で、最も熱の出入りが激しい最大の弱点は、材質がガラスとアルミサッシの窓(開口部)にあることがわかります。

実際の体感でも金属やガラスを手で触ると冷たいと感じるのは、手の熱を短時間で大量に奪っていることを意味します。つまり、熱伝導率が高い素材が部屋にあると、部屋を暖房で暖めても急速に冷えていくことになります。

そのため、開口部を熱伝導率が低い素材にすると、夏は屋外からの熱の侵入を抑え、冬は室内の熱が外へ逃げにくくなるため、冬の暖房効果や夏の冷房効果をアップすることができるうえ、電気料金の節約の期待もできます。

建築材料の熱伝導率一覧表を見ると、基本的に固体部分が大きいほど熱伝導率が高くなる傾向があるようです。そのため、無数の小さな空気層がある多孔質構造の木・砂壁・石膏ボードよりも、金属・ガラス・コンクリートのほうが熱伝導率が高く、熱が移動しやすいということがわかります。

断熱材の熱伝導率

| 素材 | 熱伝導率 W/mK |

|---|---|

| 空気 | 0.024 |

| ウレタンフォーム | 0.029~0.028 |

| ポリスチレンフォーム | 0.022~0.041 |

| ポリエチレンフォーム | 0.034~0.042 |

| フェノールフォーム | 0.020~0.036 |

| スタイロフォーム | 0.028~0.036 |

| 引用:国立研究開発法人 建築研究所 | |

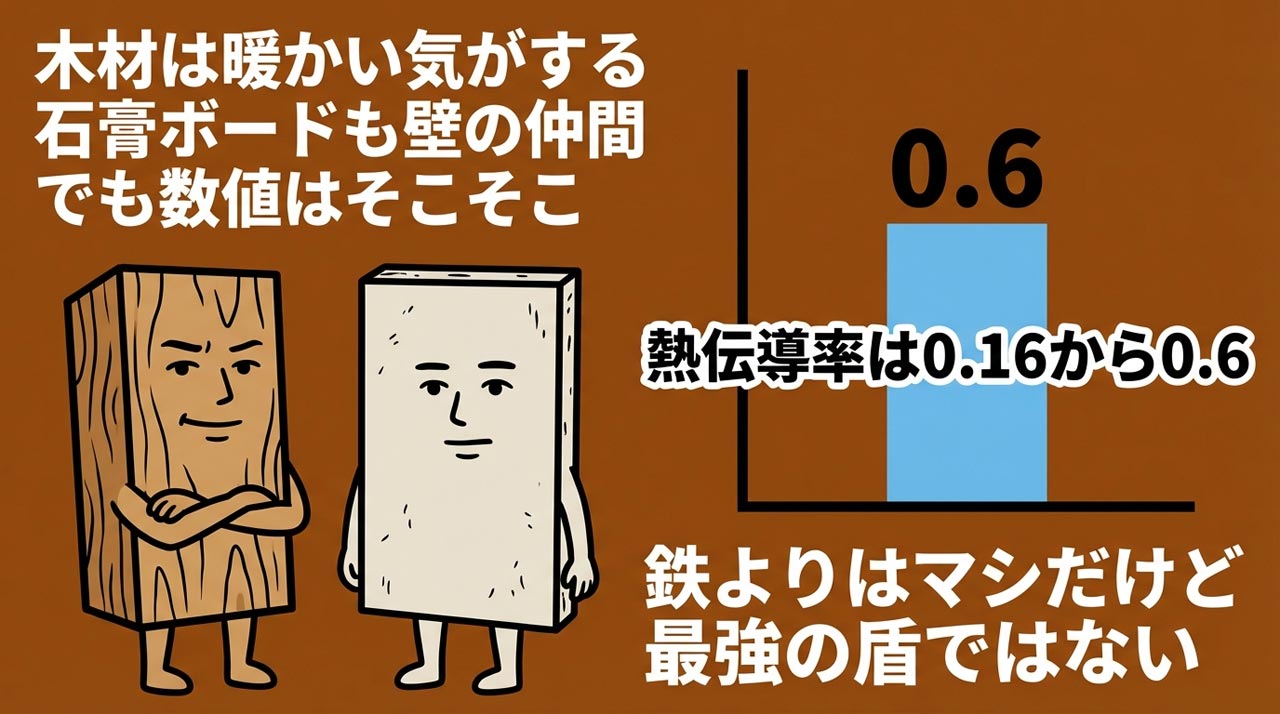

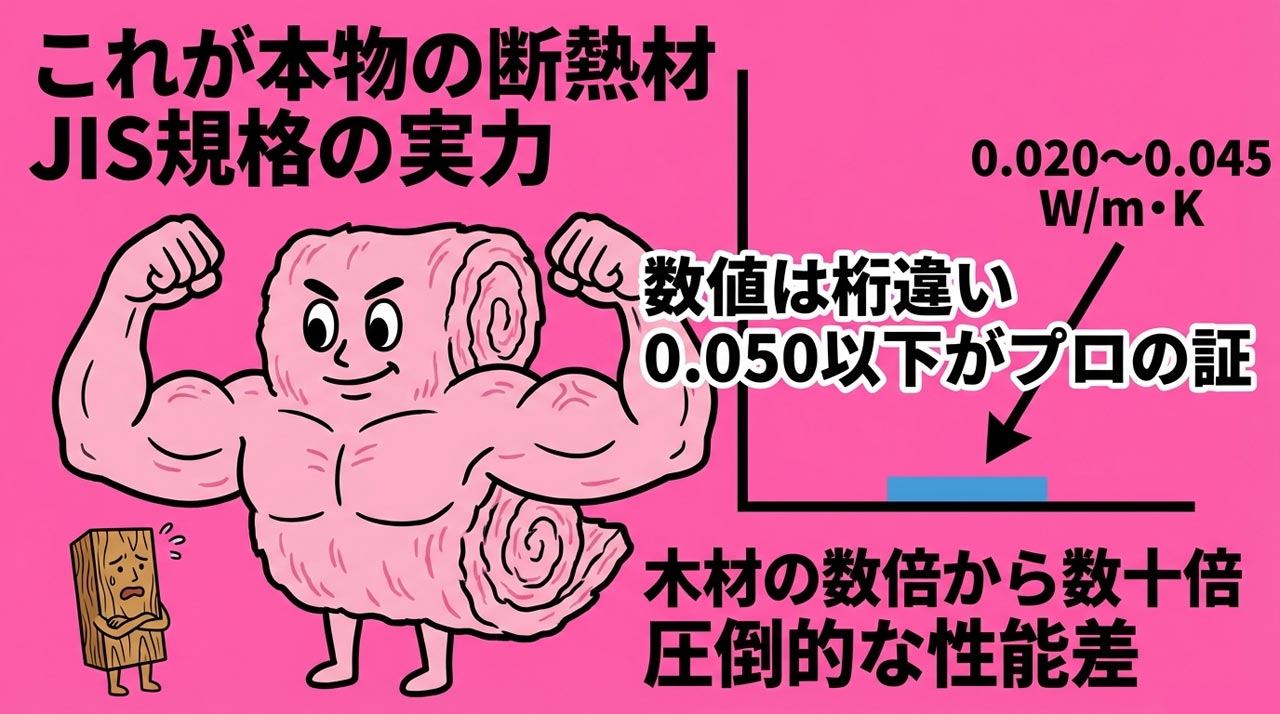

各素材の数値を見比べると、木材や石膏ボードにも断熱効果がありそうな感じがしますが、その熱伝導率は概ね0.16〜0.6 W/m·K程度です。一方、JIS規格に適合する断熱材の熱伝導率を調べると、0.020〜0.045 W/m·Kの範囲にあり、その差は数倍から数十倍に達します。つまり、一般的に熱伝導率が0.050 W/m·K以下の素材であれば、断熱材として十分に機能する性能を有していると言えます。

しかし、これらの断熱材を開口部である窓にそのまま貼り付けてしまうと、空気の入れ替えができなくなってしまいますし、昼間は光を通さなくなり室内が暗くなってしまいます。理想的には透明な断熱材があればよいのですが、現時点ではガラスと同等の透明性を持ちながら、断熱材並みの低い熱伝導率を実現した材料はほとんど存在しません。

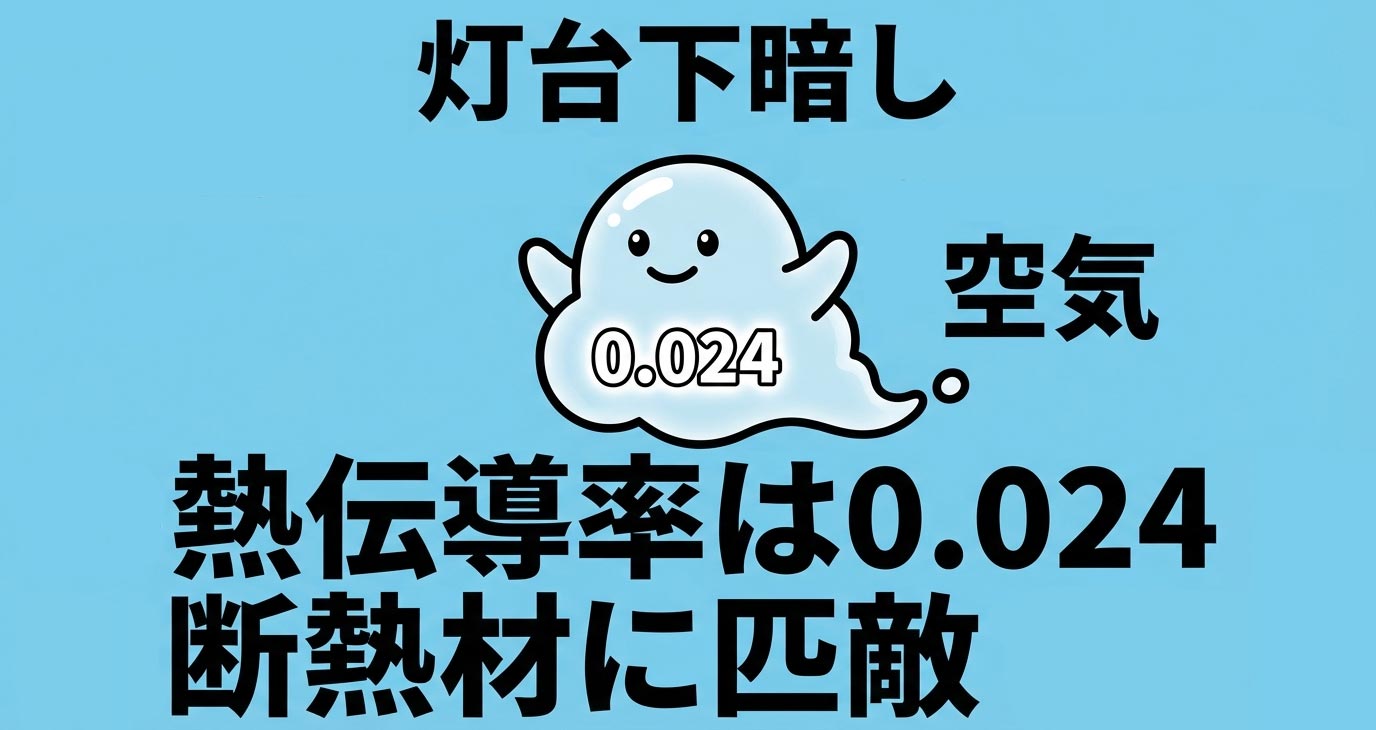

無料で熱伝導率が低い断熱材は空気

ただし、空気そのものは動いてしまうので断熱材とは呼ばれませんが、熱伝導率は0.024 W/m·Kと、数値だけ見れば多くの断熱材に匹敵するほど非常に優秀です。そこで、複層ガラスの様に空気を薄い層として閉じ込め、動きを抑えることができれば、透明性を保ったまま高い断熱効果を得ることができると考えられます。

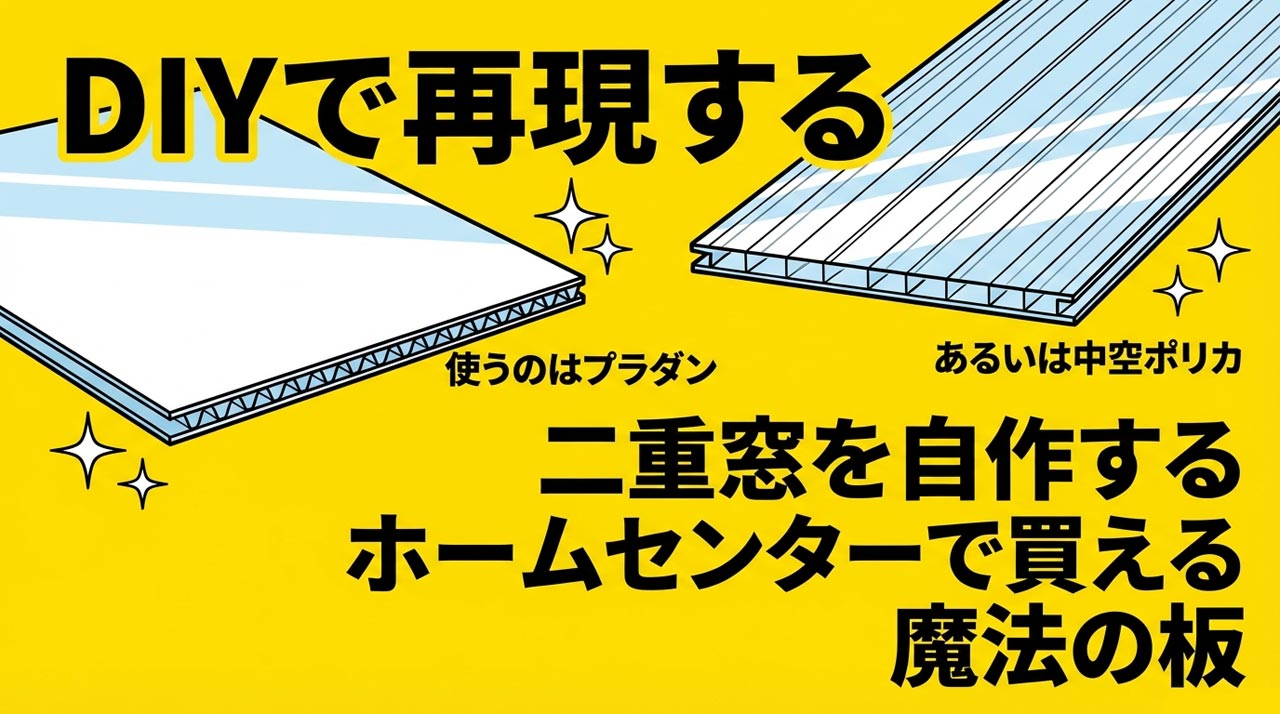

実際にこの静止した空気層の原理をDIYで手軽に応用した断熱対策として、「プラダン」や「中空ポリカ」を使った二重窓(内窓)を作るDIYが主流になっています。これらの素材は空気層を持つ中空構造になっているため、空気が対流しないように封じ込める工夫をすれば、部屋の熱損失を大きく低減できると考えられます。

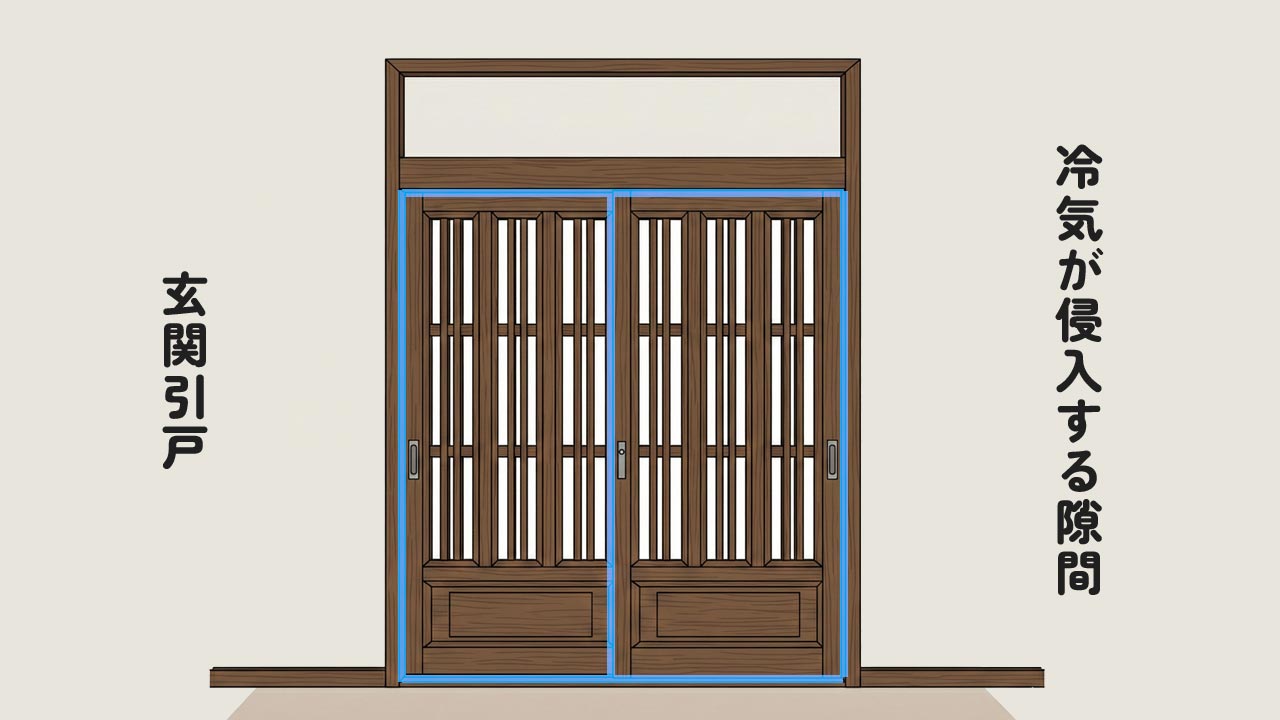

玄関の「引戸」と「タイル床」の断熱対策

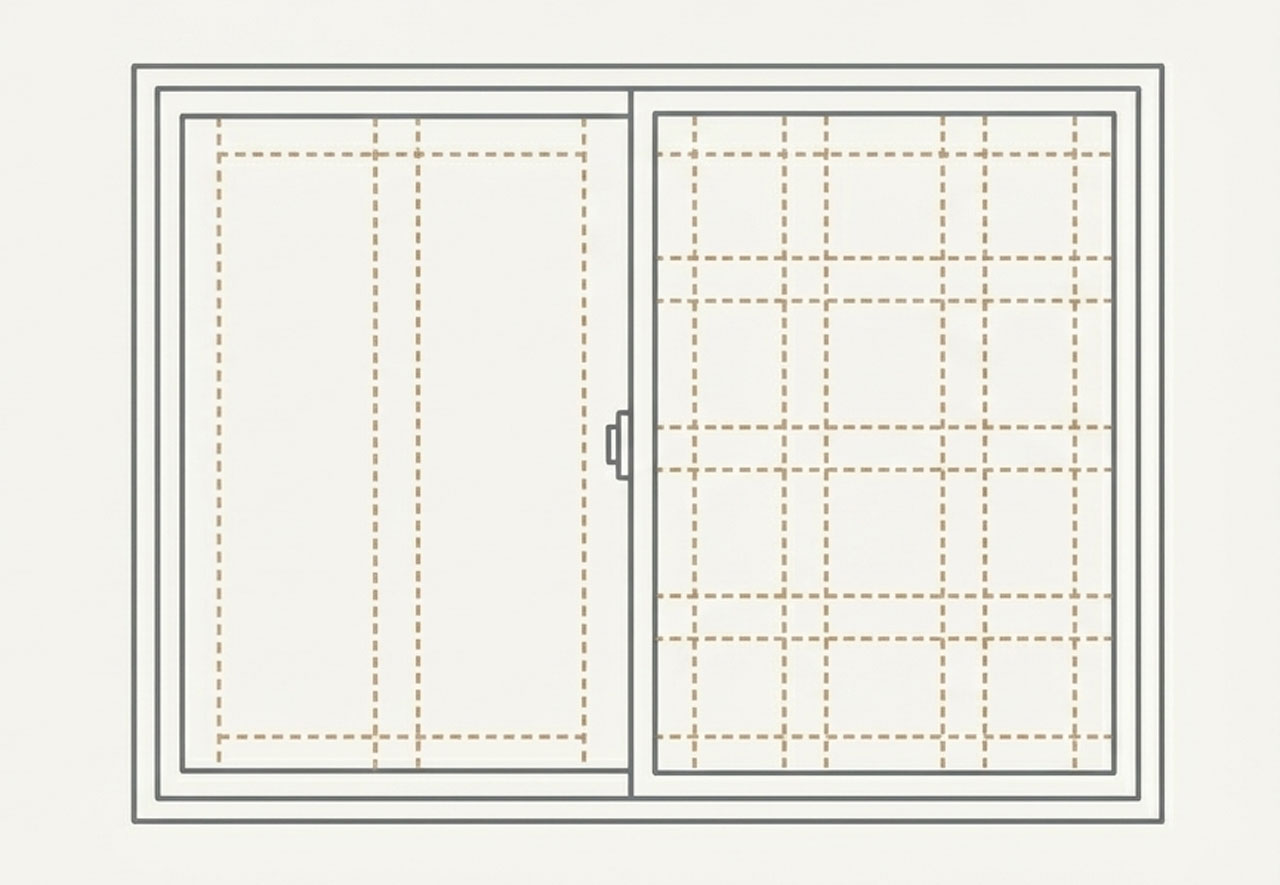

ガラス引き戸の断熱対策

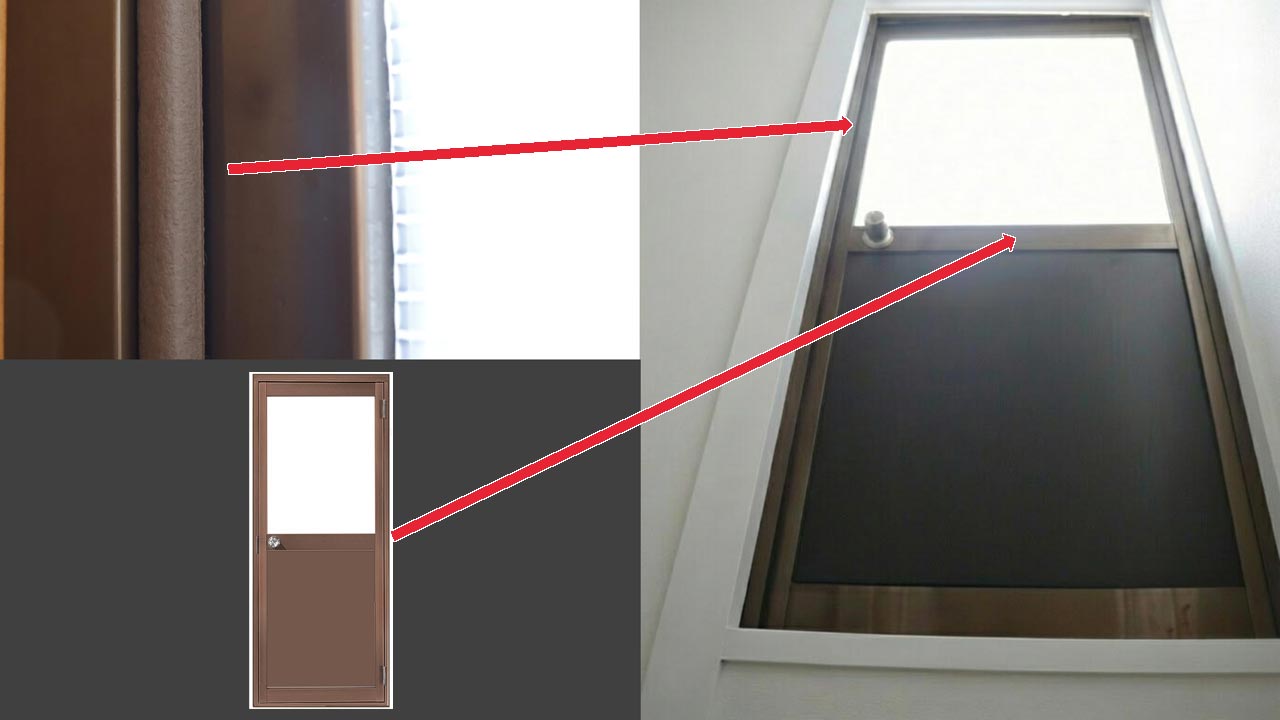

実家は住宅や店舗の出入口に幅広く使われているランマ付きの玄関引戸です。この引戸を調べてみると、YKK AP株式会社が販売している断熱対策がされていない単板ガラスのベーシックタイプのでした。

この引戸はガラス面が広いので氷のように冷たくなり、玄関を一番キンキンに冷やしている親玉だと考えられます。近隣だと平成初期以前に建てられた家によく見られる玄関扉で、古い一軒家だとうちと同じように寒い思いをしているのではないでしょうか。

現在、同社のカタログを見てみると、玄関引戸には断熱性能が高い複層ガラスの引戸もラインナップされているようなので、予算に余裕があるのであれば、カバー工法を利用してドアを取り替えたほうが断熱性能を高められるでしょう。

安価な断熱材はプラダンや断熱シート(プチプチ)

先述した通り、断熱材として安くて強い身近な救世主は空気。色々調べてみると、窓ガラスに貼るプチプチ状の断熱シートも販売されており、簡単に加工して貼り付けられるので検討しましたが、人の出入りの多い引き戸にプチプチを貼ると見た目が安っぽくなり、いかにも仮設的なDIY感が出てしまいます。

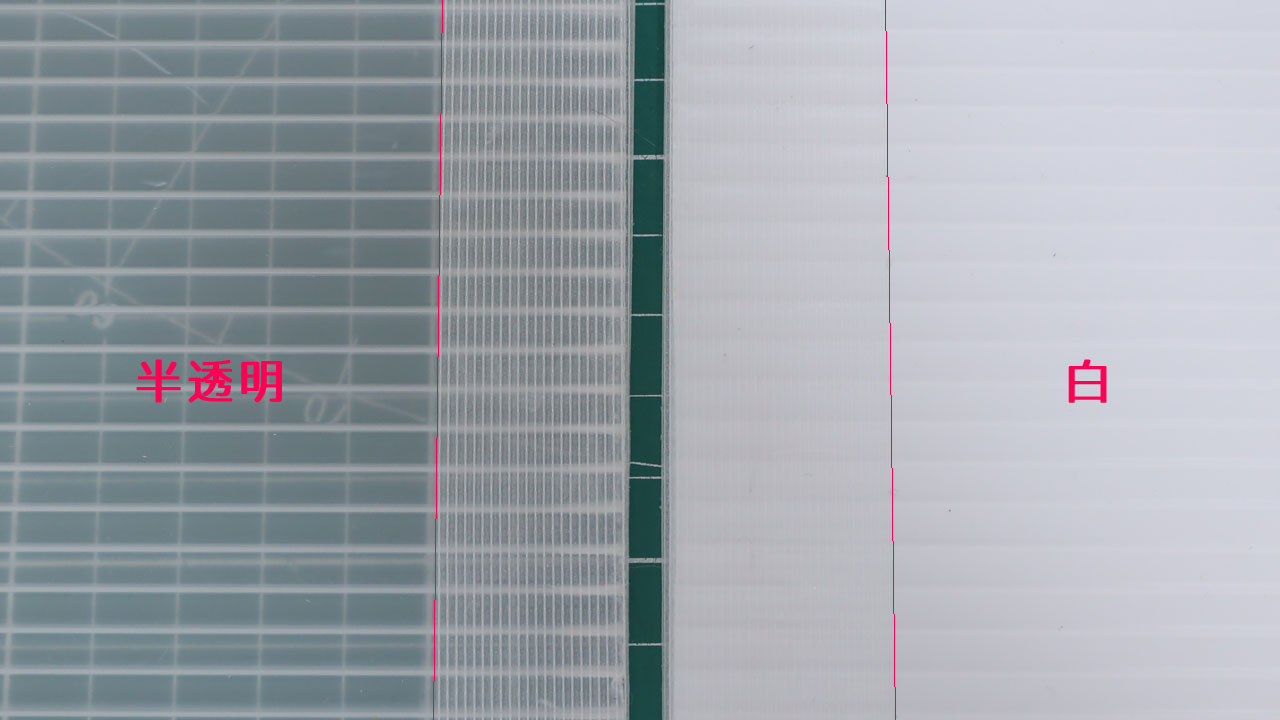

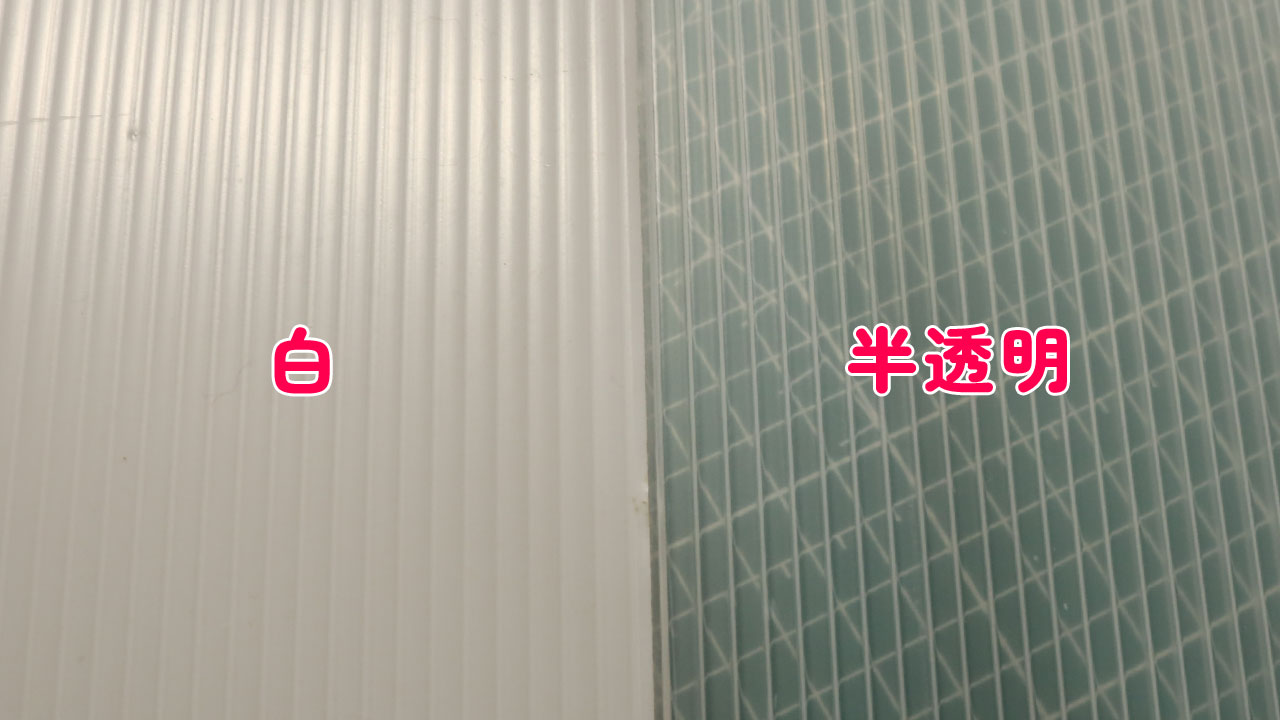

↑写真:プラダン(半透明)を貼り付けた引き戸

わたしは予算的に戸を交換することはできないので、幾重にも空気の層が内部に並んでいる「プラダン」を使って引き戸のガラス部に貼ることにしました。

プラダンはホームセンターやAmazonなどの通販サイトでも購入することが可能です。色々なサイズが用意されていますが、部屋の全てのガラス窓に貼るため、厚さ4mmで一番大きいサイズ(1820mm×910mm)のプラダンを選びました。後に窓の開閉に問題がなかったため、厚さ5mmにしておけばよかったと後悔しました。

近くのホームセンターには厚さが2.5mm・4mm・5mmのプラダンが販売されていました。厚さが増しても熱伝導率は変わりませんが、断熱材の熱の通りやすさは(熱伝導率 ÷ 厚さ)で決まるため、厚みのあるものを選定したほうが、熱が通る量が減り、断熱性能は向上するはずです。

ただし、過度に厚いものを窓ガラスに貼り付けると、サッシに干渉して窓が閉まらなくなったり、サッシがスライドしにくくなる可能性があります。そのため、ガラス面からサッシまでの奥行き寸法を確認したうえで、無理なく設置できる範囲で出来るだけ厚いプラダンを選ぶことが、実用性と断熱効果の両立につながります。

わたしが購入したところでは、プラダンのカラーは「ナチュラル」「白」「黒」「青」「灰」「緑」の6種類が用意されていました。今回は窓から日差しが入ってくるように一番透明度が高い「ナチュラル」を選びました。ナチュラル色は半透明といった感じで、中空ポリカのように、向こう側がはっきり透けて見えるような透明度ではなかったです。

プラダンを簡単に真っ直ぐ切る方法は別記事にまとめました。

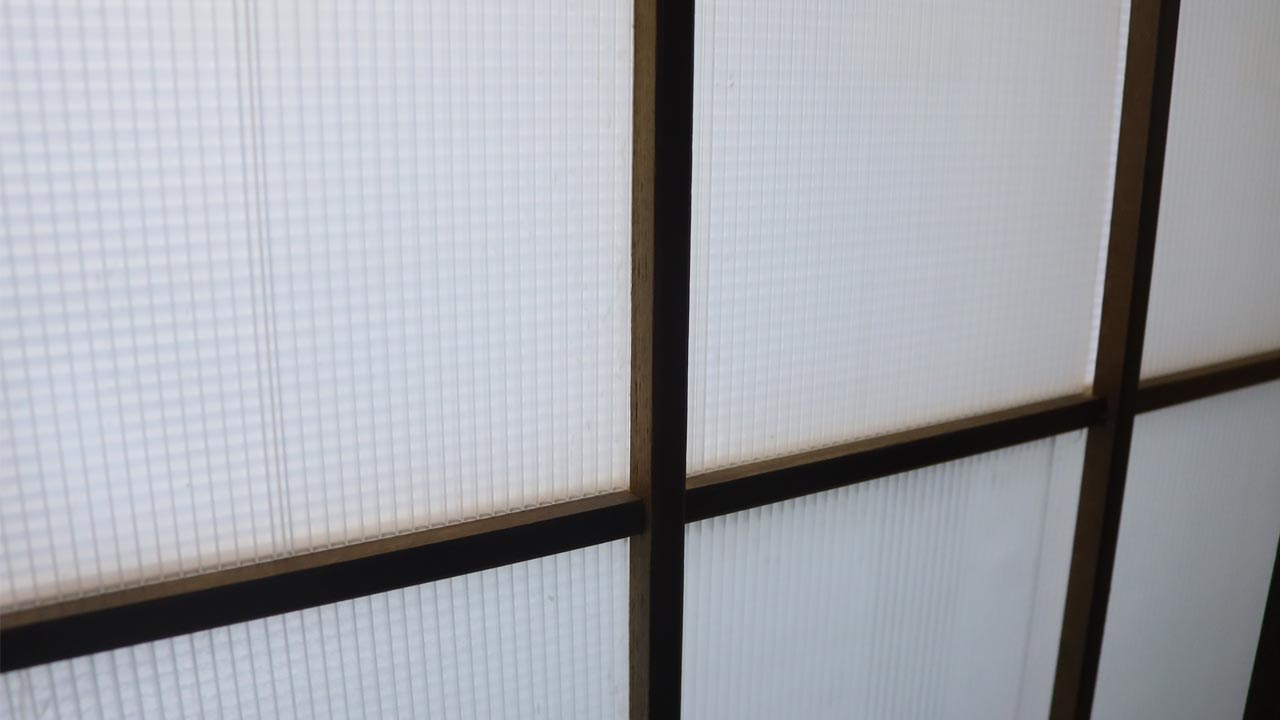

プラダンの貼る方向で印象や断熱効果が変わる

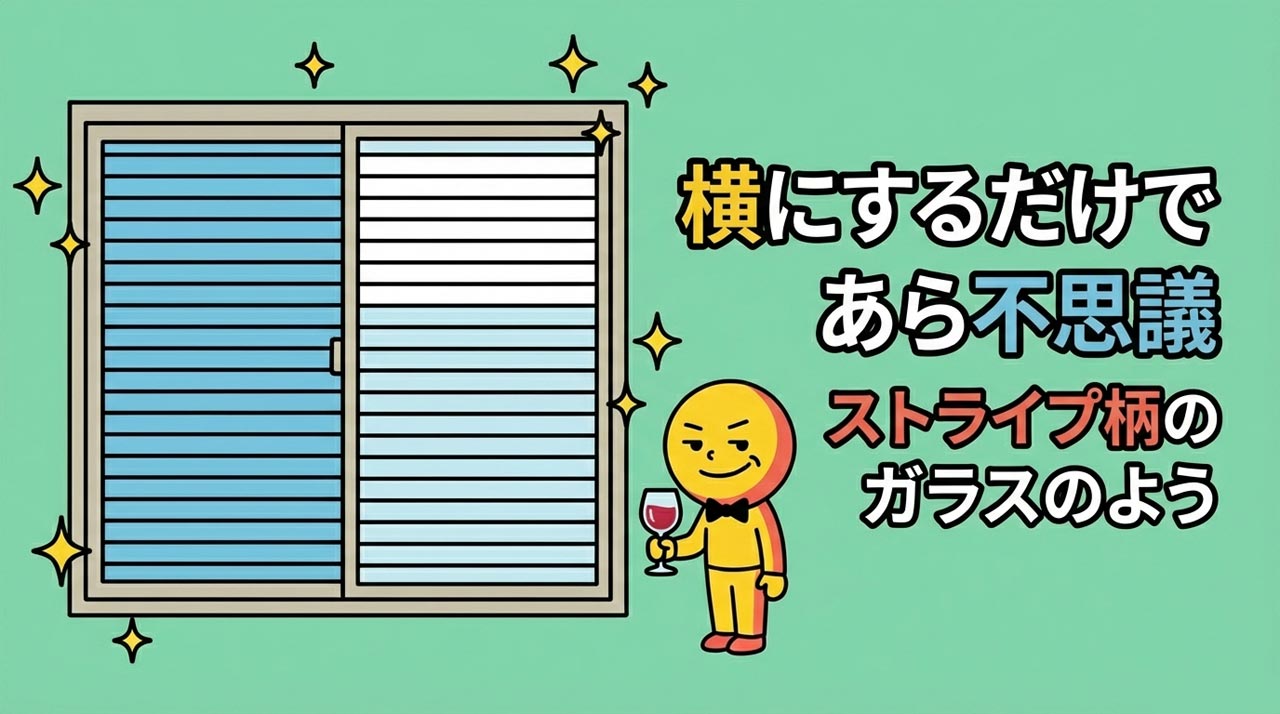

個人的な感想ですが、プラダンは内部にあるリブ(中空の仕切り)の方向を縦向きにして貼るよりも、横向きにして貼ることで、見た目に残りやすい簡易的なDIY感が大きく和らぎました。

縦方向にリブが並ぶと、いかにも養生材や仮設パネルを貼り付けたような印象になりやすいのに対し、横向きに配置するとガラス面に自然な横ラインが入る形となり、外側や室内側から見ても違和感が少なくなります。

外側や内側から見てもあまり違和感はなく、おそらくプラダンを知らない人が見ると、ストライプ柄のガラスだと思いこむかもしれません。

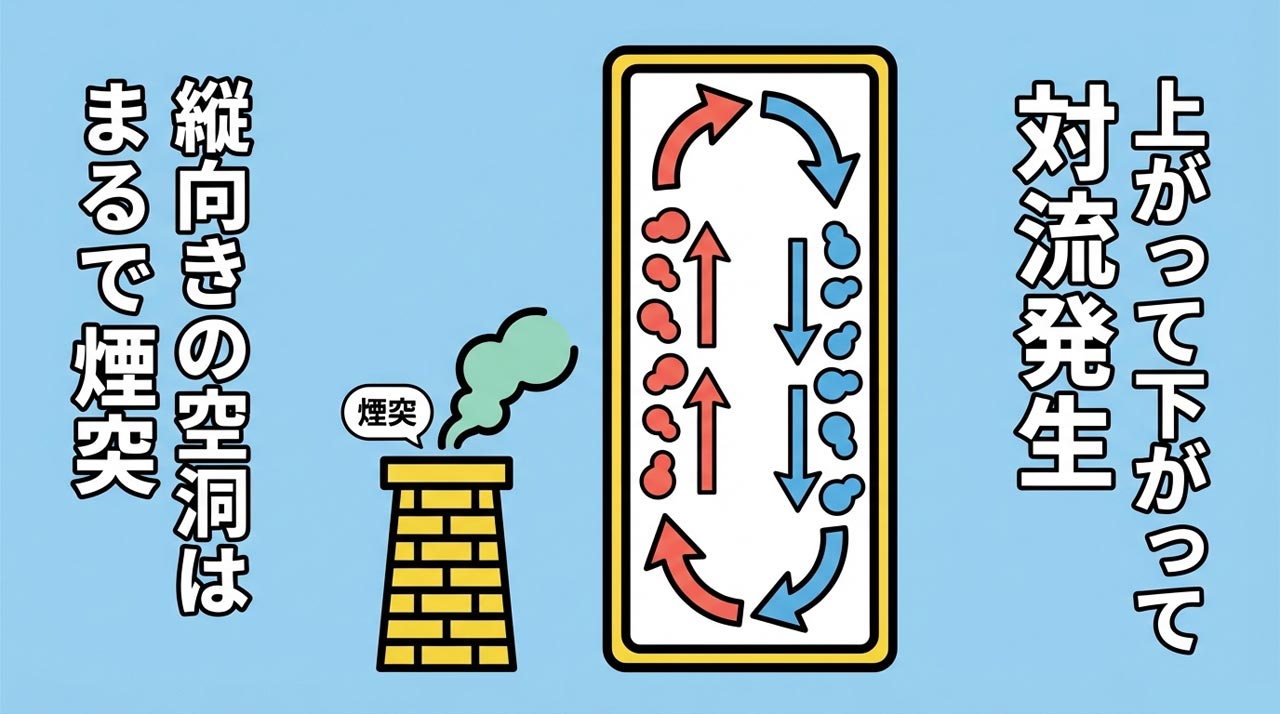

また、断熱目的ならリブは横方向に貼ったほうが有利になります。空気は温められると膨張して密度が小さく(軽く)なり、冷やされると収縮して密度が大きく(重く)なります。温度差が生じると密度差によって対流が発生するため、リブが縦方向だと下で温まった空気が上へ、上で冷えた空気が下へとリブの内部が煙突のような通路になり対流が起きやすくなります。

リブを横向きにしても対流は残る

コ型ジョイナーで中空部分を塞ぐ

先述した通り、空気は流動性をもつため、温度差が生じると密度差によって対流が発生します。そのため、大きな対流は起こりにくいようにリブを横方向にして貼ったものの、対流はゼロになるわけではありません。複層ガラスも空気を封入している構造になっていることを考えると、空気を閉じ込めればそれだけで完全な断熱になるわけではないことが分かります。

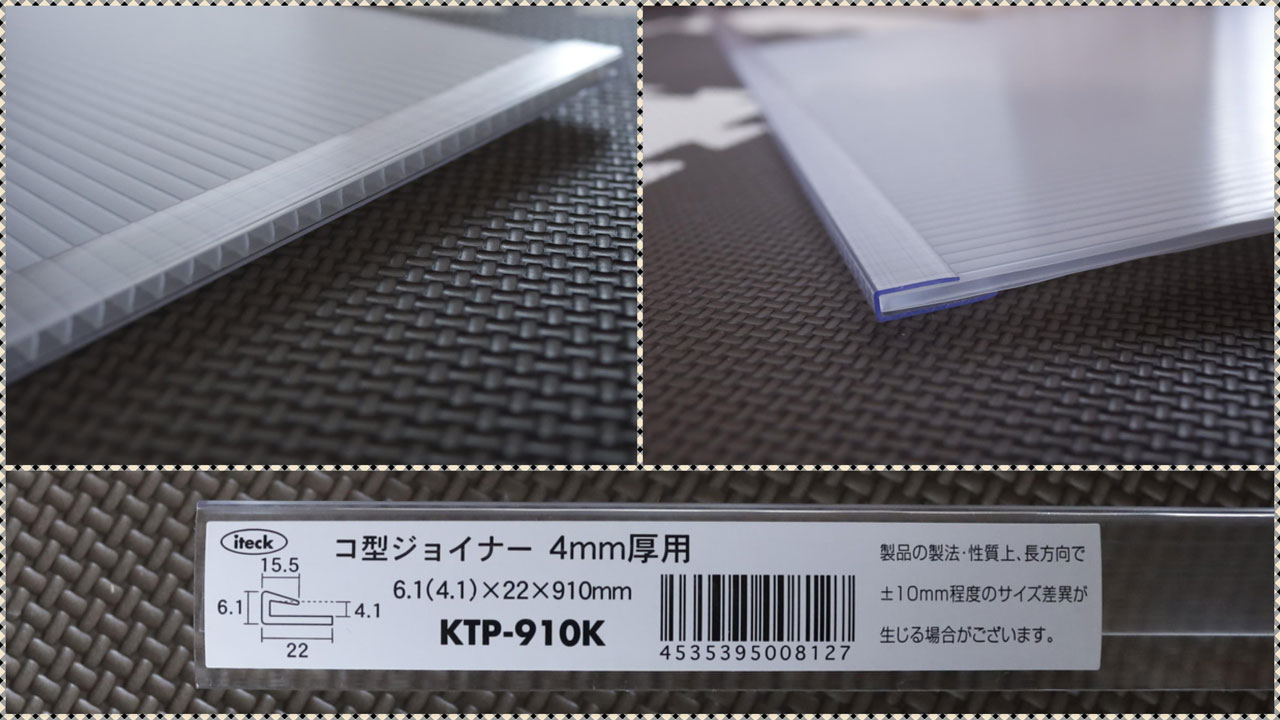

そこで、断熱性能を向上させるため、プラダンの隙間から空気が移動しないように塞ぎました。株式会社光さんから、4mm厚用と6mm厚用のポリカーボネート用のコ型ジョイナー(見切り材)が販売されており、4mm厚用の(KTP-910K)をプラダン(4mm)に流用することが可能でした。ちなみに、KTP-910Kは2mmのプラダンにも問題なくしっかり固定できました。

中空ポリカ用のコ型ジョイナー(KTP-910K)を使用したところ、見た目がより綺麗になりました。ちなみに、KTP-910Kは4mm厚用ですが、4mmのプラダンだけでなく2mmのプラダンにも問題なくしっかり固定できました。

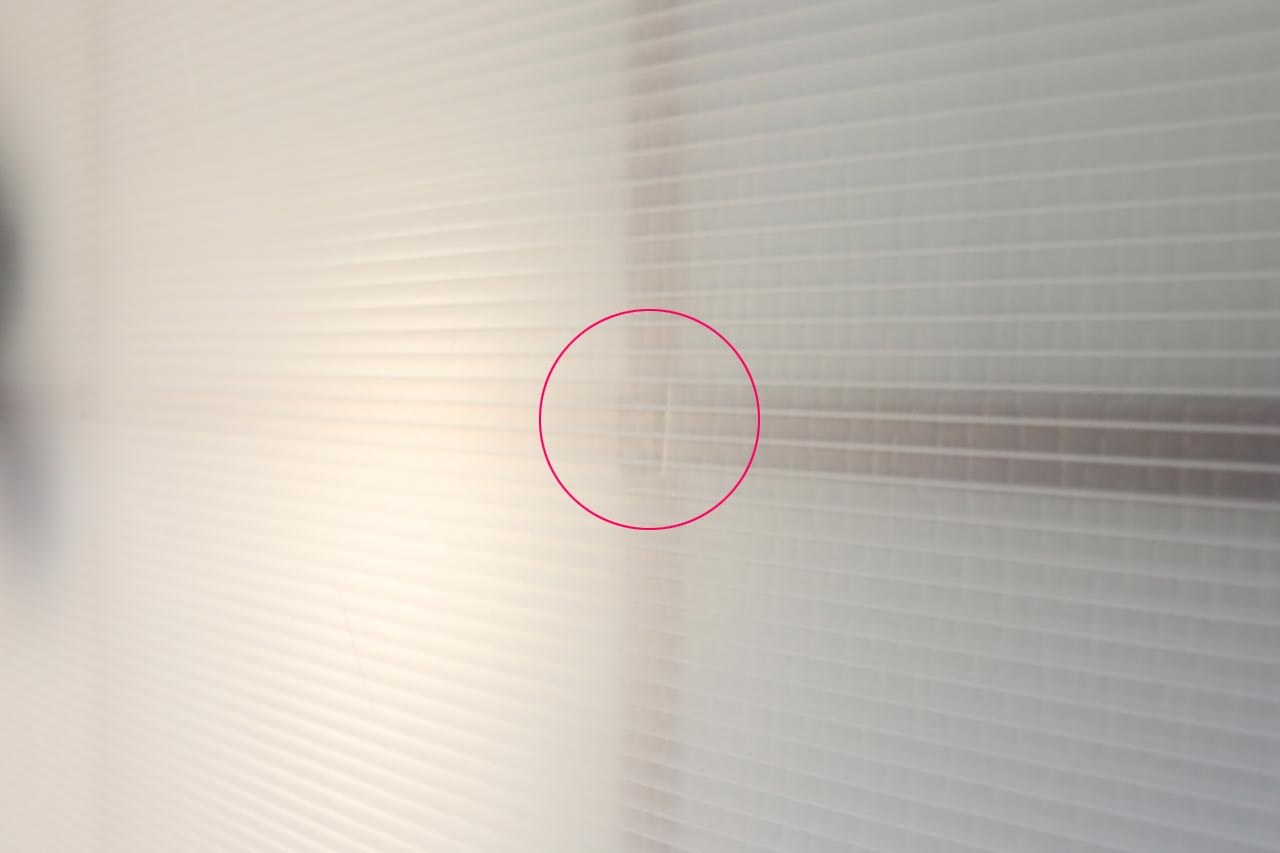

追記:2025 プラダン端部の密閉性を向上させる

コ型ジョイナーでプラダンの両端の中空部分を塞ぐと、ジョイナー自体の厚みによってガラス面からプラダンが浮いてしまい、断熱効果が損なわれる恐れがあります。また、ジョイナーだけでは中空部分を完全に密閉できないため、内部の空気がわずかに動ける状態になり、条件によっては微小な対流が発生する可能性も考えられます。

そこで、密閉性を高めるために隙間をテープで塞ぐことにしました。割安なセロハンテープだと結露や湿気で剥がれやすいうえ、紫外線によって黄変・劣化する恐れがあります。そのため、本来であればビニールハウス用の補修テープのように、耐水性・耐候性・耐熱性に優れたものを使うのが最適だと思います。

しかし、私はそこまでコストをかけず、手元にあったニチバンの半透明の養生テープを流用しました。長期的な耐久性には不安が残るものの、駄目ならすぐに剥がせるメリットがあり、隙間を塞いで空気の移動を抑えるという目的は果たせるため、簡易的な対策としては十分だと判断しました。

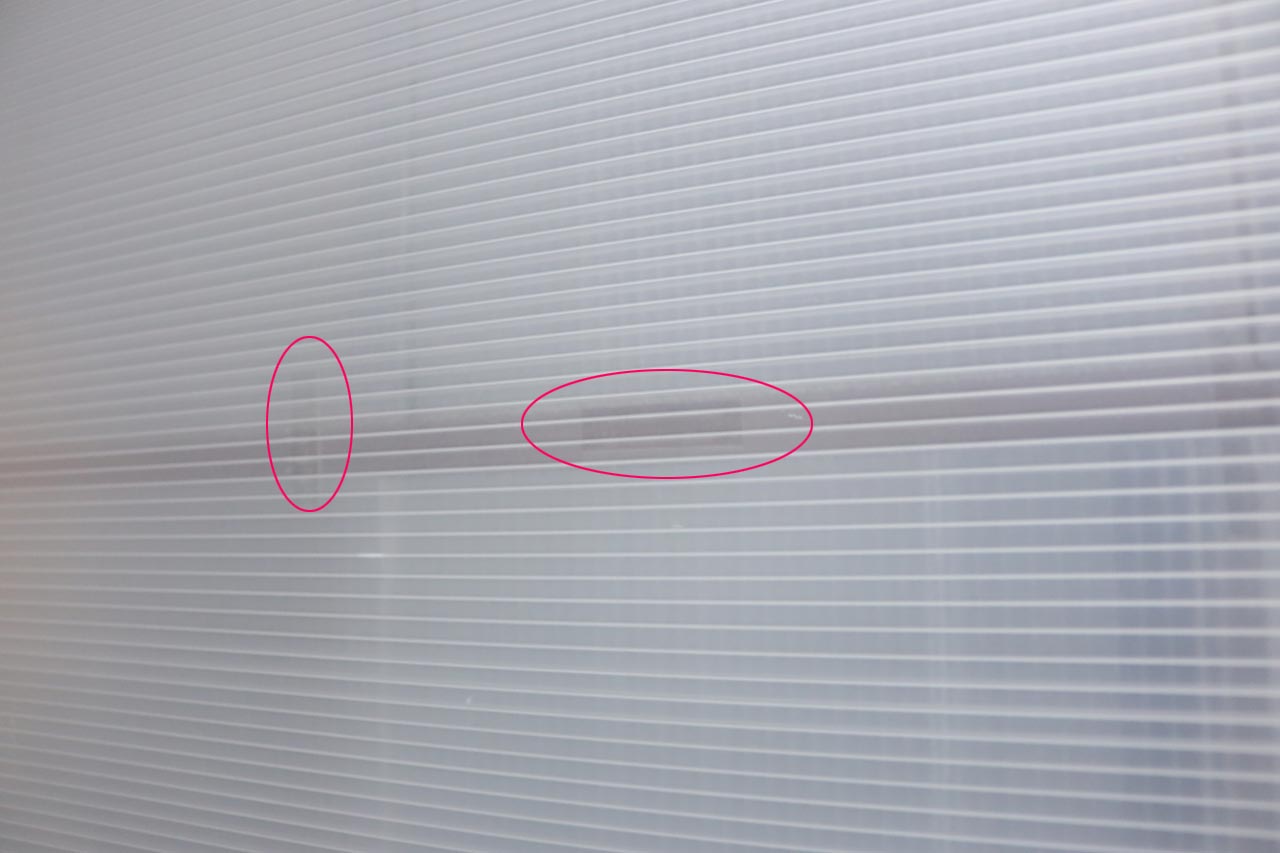

上の画像は半透明タイプと白色タイプのプラダンの端部に、ニチバン製の養生テープを貼った状態を比較したものです。半透明のプラダンに貼った場合、テープの存在がやや視認でき、光の当たり方によっては境界部分が多少目立ちます。一方、白色のプラダンに同じ養生テープを貼ると、色味が近いためテープとのコントラストが小さく、端部がほとんど分からない程度まで目立たなくなります。

プラダンを窓に貼り付けるのに最適な両面テープ

透明で厚みのある強力両面テープを採用した理由

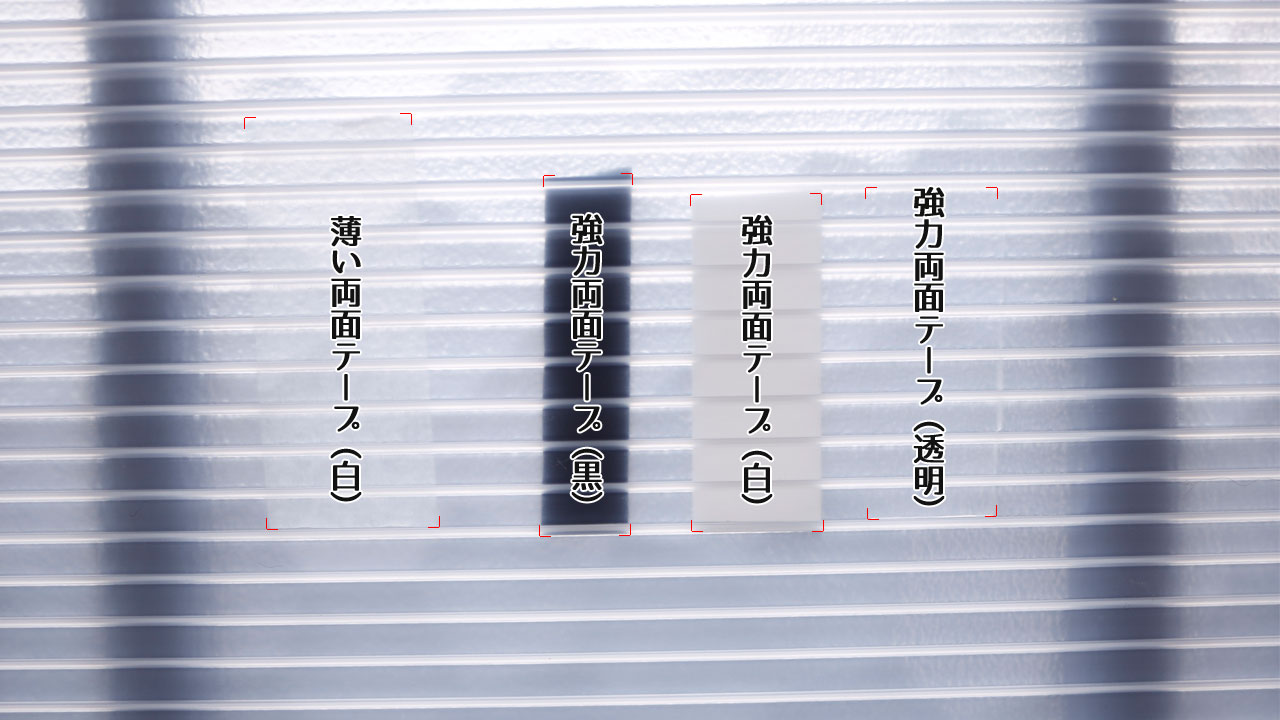

プラダンは窓ガラスのサイズより気持ち長くカットするとテープなしで固定することができました。両面テープで固定する場合、薄手の両面テープを使用すると剥がれやすかったです。ただし、白や黒といった不透明の強力両面テープを貼ると、テープが透けて見えてDIY感丸出しになるので、見た目が気になる場合は、透明の両面テープを使用したほうがよいでしょう。

| 一般用両面テープ(白) | モノタロウ | 一週間で剥がれる |

|---|---|---|

| 強力両面テープ(黒) | ニトムズ | 夏に剥がれる |

| 強力両面テープ(白) | ニチバン | 一ヶ月で剥がれる |

| 強力両面テープ(透明) | ニトムズ | 夏に剥がれる |

追記(2022年):結局、透明で強力タイプの両面テープ(T4610)を購入し、貼り替えることにしました。一般的な薄手の両面テープや、色付きの厚手強力両面テープと比べて目立たなくなり、満足しています。さらに、両面テープの両端がリブに重なるように貼ると、より目立たなくなりました。

追記(2023年):暖かくなり始めると、いくつかのプラダンが剥がれ落ちました。特に浴室のような結露しやすい場所では、剥がれ落ちやすい傾向があるようです。剥がれにくくするためには、窓とプラダンの接着面を無水エタノールなどで脱脂してから、ドライヤーで温めた複数のテープで固定したほうがよいでしょう。

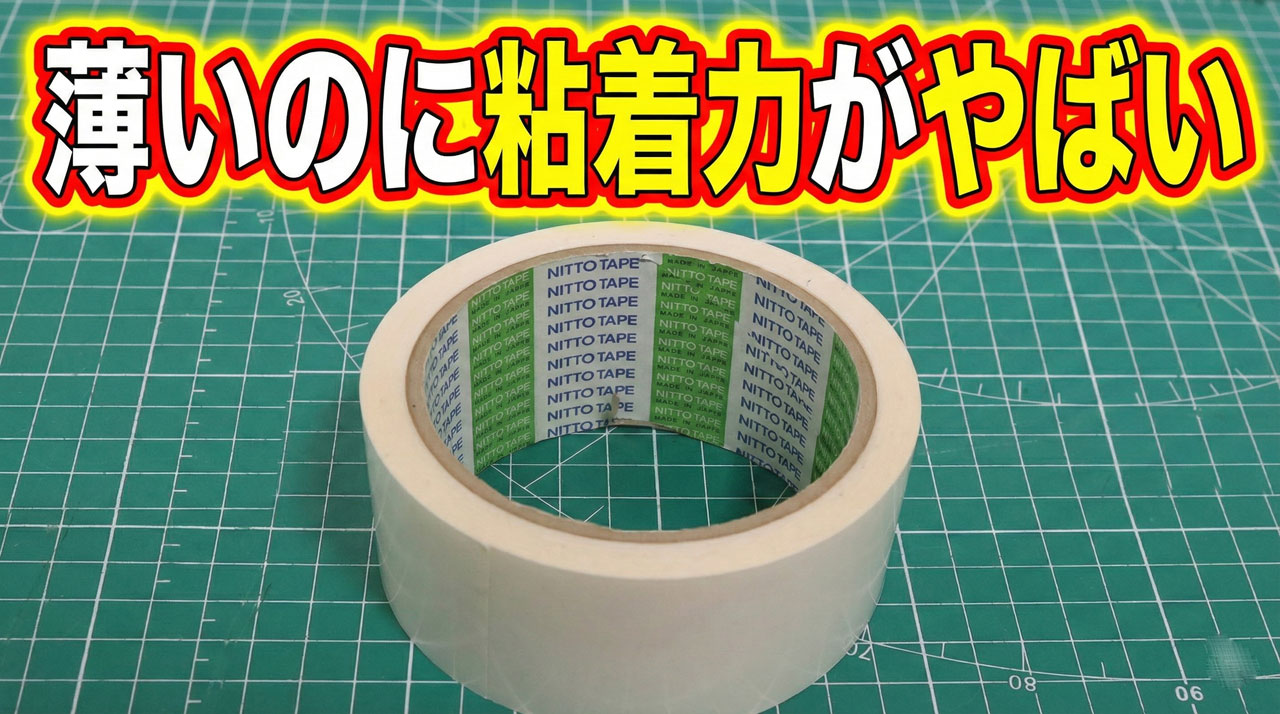

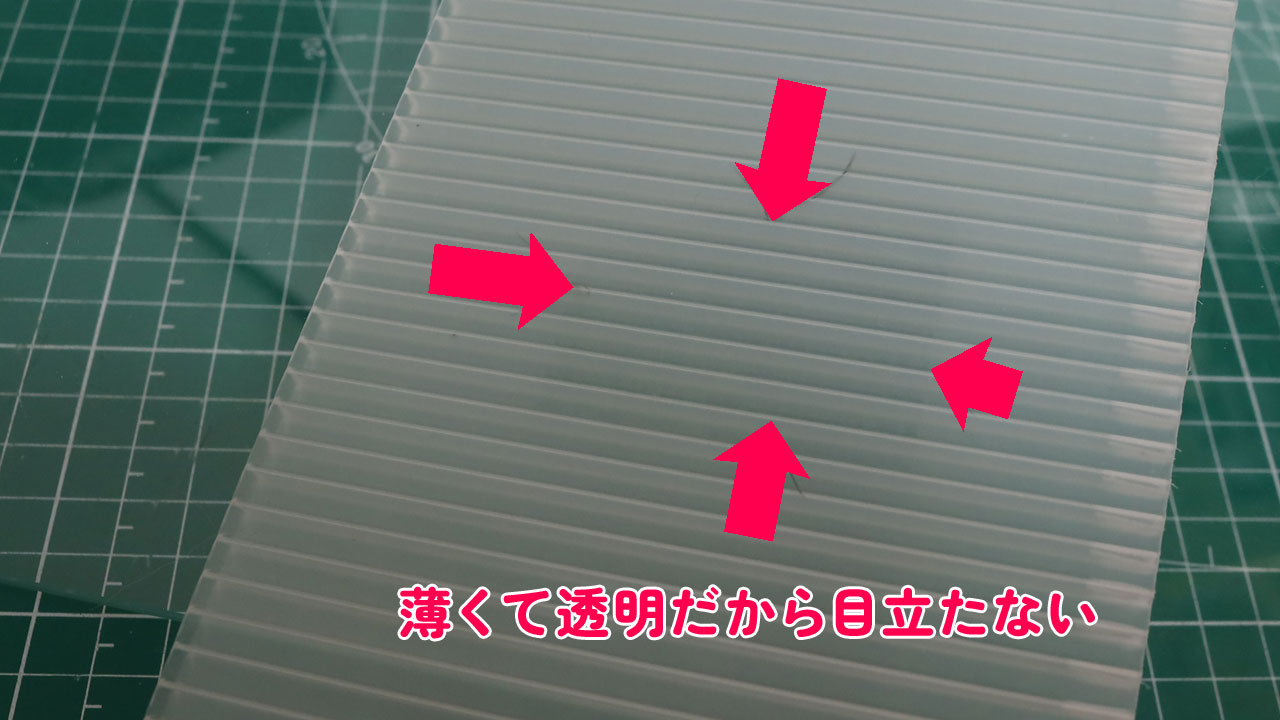

2025年追記:クッションフロア用の両面テープが最強だった

2025年の最新知見として、窓にプラダンを貼る際には、これまで採用してきた厚みのある強力両面テープより、ニトムズが販売しているクッションフロア用の両面テープが耐久性や目立ちにくさに優れていました。

割安な薄い両面テープの場合、窓とプラダンの隙間を最小限に抑えられるため、理論上の断熱効果は高まりますが、粘着力が足りず自重や結露ですぐに剥がれ落ちてしまうデメリットがありました。

一方、これまで採用してきた厚手の強力テープは保持力は申し分ないものの、テープの厚み分だけ窓との間に隙間が生じてしまい、そこから空気が対流することで断熱性能が低下してしまうデメリットがありました。

この薄さ(断熱性)と強さ(耐久性)という相反する要素を両立させてくれたのが、ニトムズ製のクッションフロア用両面テープでした。もともとはトイレの床にクッションフロアを施工するDIYのために使っていたのですが、薄くて目立たないうえ強力な粘着力に注目し、余ったテープを窓のプラダン貼りに流用したところ、窓面にしっかり密着しながらも剥がれにくく、まさに理想的な固定方法になりました。

さらにこのテープは幅50mmとワイドタイプで、20m巻きという大容量なので惜しみなく使用することができます。窓枠の四辺に一周貼るだけでなく、格子状に貼ることで、暑い時期に起こるプラダンの線膨張で中央部がたわんでくるトラブルも起きませんでした。

さらに、この両面テープは非常に薄く透明度も高いため、ふんだんに使用して固定していても、貼付部がほとんど目立ちません。写真のプラダンにはテープを貼っていますが、かなり目立たないことがわかると思います。

見た目を損なうことなく、しっかりと断熱性を向上させることができ、剥がれやたわみによるメンテナンス頻度も少なくなるので、両面テープで固定する場合は、迷わずニトムズのクッションフロア用両面テープをおすすめします。

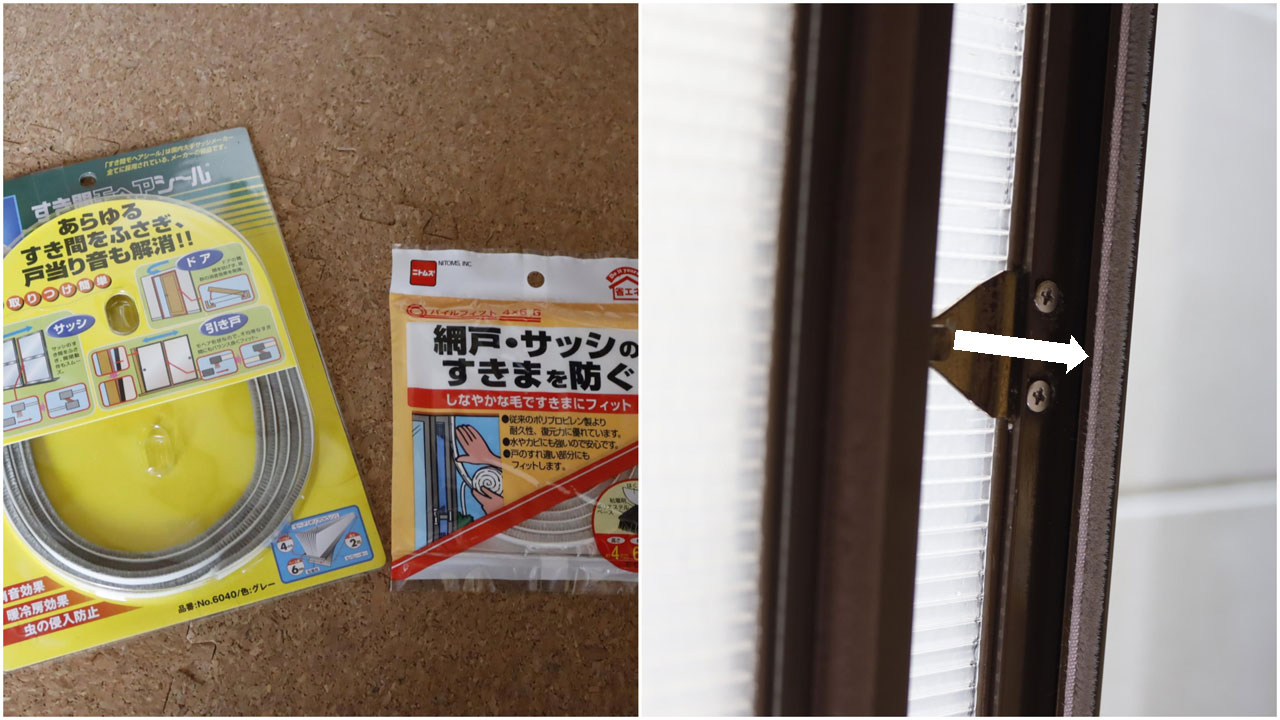

隙間から入り込む冷気を隙間テープでシャットアウト

引戸にプラダンを貼ったことで玄関の寒さは軽減されましたが、断熱対策された借家のような感動は得られませんでした。そこで、真夜中に冷気を感じやすいところをまじまじと観察していると、引戸の隙間から冷たい風を引き込んでいることに気づきました。

室内の温度と室外の温度差があると対流が発生することを忘れていました。具体的には部屋を暖めると、室内外の空気の温度差が大きくなります。このとき、暖かい空気は軽く、密度が小さいため、室内の圧力が相対的に下がります。外の冷たい空気は重く、密度が高いため、隙間を通って室内に流れ込んでくるのです。

そこで、隙間テープを使って冷気が侵入してくる隙間をふさぐことにしました。最初は上写真のように、引き戸の縦框と縦枠が接する角部分に隙間テープを貼っていたのですが、戸の開閉を繰り返しているうちにテープが徐々に剥がれてきたり、押しつぶされて変形したりして、再び隙間ができてしまう状態になりました。

そこでスポンジの様にクッション製に優れたポリウレタン製のタイプを戸当たりに貼ったところ、戸の開閉による摩擦がなくなり、剥がれや変形が起きにくくなりました。なお、ポリウレタン製の隙間テープはハサミで適した幅にカットすることも可能でした。

最初は厚さ5mmのテープを使用しましたが、夜に外側から照明を当てると光が漏れており、隙間を完全にふさぎきれていませんでした。そこで厚さ20mmのテープに変更したところ隙間はふさげたものの、戸を強く押し込まないと鍵が閉められず、使い勝手が悪くなりました。

結果的には、厚さ10mm程度が最もバランスが良かったように感じます。それでも隙間が開いている場合は、戸側にも貼って厚みを増せばよいでしょう。

冷気が入り込んでくる隙間は上枠や下枠と戸のあいだにもあり、距離が長い隙間をふさぐ場合は、中央から縦に手で2つに裂けるタイプの隙間テープが経済的でした。

家の引戸は隙間からの冷気の入り込みが酷かったようで、隙間風を防いでからは、プラダンを貼ったとき以上に断熱効果を実感できました。

引戸は内と外の戸の真ん中(すれ違い部分)や、上・下からも冷気を引き込んでいたので、縦枠以外の隙間もしっかり塞ぎました。ただし、可動部の隙間に一般的な隙間テープを貼ると、テープが戸に擦れて可動を妨げるため、開閉動作がスムーズに行えなくなりました。

色々調べてみると、戸のすれ違い部分にフィットする「パイルタイプ」「モヘアタイプ」の隙間テープが適しているようです(毛足の長さに注意)。そのため、既存のテープが剥がれたらナイロン製の毛が隙間なく植毛されたテープを貼り替えたいです。

追記:隙間テープが剥がれてきたときの対策

追記:隙間テープは貼ってから2年ほど経過すると端から剥がれてきました。当初は剥がれた部分を貼り替えていたのですが、プラダンを窓ガラスに固定する際に使用したクッションフロア用の両面テープで剥がれた箇所を押さえ直して補修すれば、わざわざ貼り替えなくても、剥がれた部分を貼り付け直して延命することが可能でした。

じゃぶじゃぶ熱が漏れるアルミサッシも断熱することに

ガラスの熱伝導率が約1W/mKであるのに対し、サッシ枠に使用されているアルミは約200W/mKと、熱の伝えやすさが桁違いに高いのも驚きです。高熱になる車のエンジン部品や、電子部品の熱を逃がすヒートシンクにアルミニウムが採用されているのも納得がいきます。

そこで、ニトムズから販売されている「サッシ枠断熱テープ」をアルミ部分に貼ることにしました。色は「ホワイト」「ブロンズ」「シルバー」、テープ幅は「1.6cm」と「4cm」が用意されています。今回は4cm幅のブロンズを選びました。

断熱テープの素材は発泡ポリエチレンになっており、身近なものだと壊れ物の梱包などに使われているミラーマット(ポリエチレン製シート)にそっくりな見てくれとなっています。内部に無数の細かい気泡(空気)を含む発泡構造のため、熱伝導率は低そうです。

ただし、これまでDIY感をださないために、プラダンを真っ直ぐに切ったり、透明の両面テープで固定したり、隙間テープをサッシ枠と同じ色にしたりとけなげに頑張ってきたましたが、これを貼ると全てが台無しになるほど見た目が悪くなりました。

追記2025年:断熱テープを約3年間使用しましたが、猫に引っかかれた箇所を除き、自然に剥がれてくることはありませんでした。ただし、それ以上貼り続けていると端の角部分や、開閉時に指がよく当たる部分が破れてきたので貼り替えました。

一部のレビューで「粘着剤が残って剥がしにくい」という声もありましたが、ドライヤーで温めながら剥がすと綺麗に剥がすことができました。接着剤が乾燥してこびりついたとしても、糊残りは弱酸性なので、アルカリ性洗剤を吹き付けて拭き取ることでスムーズに除去可能です。

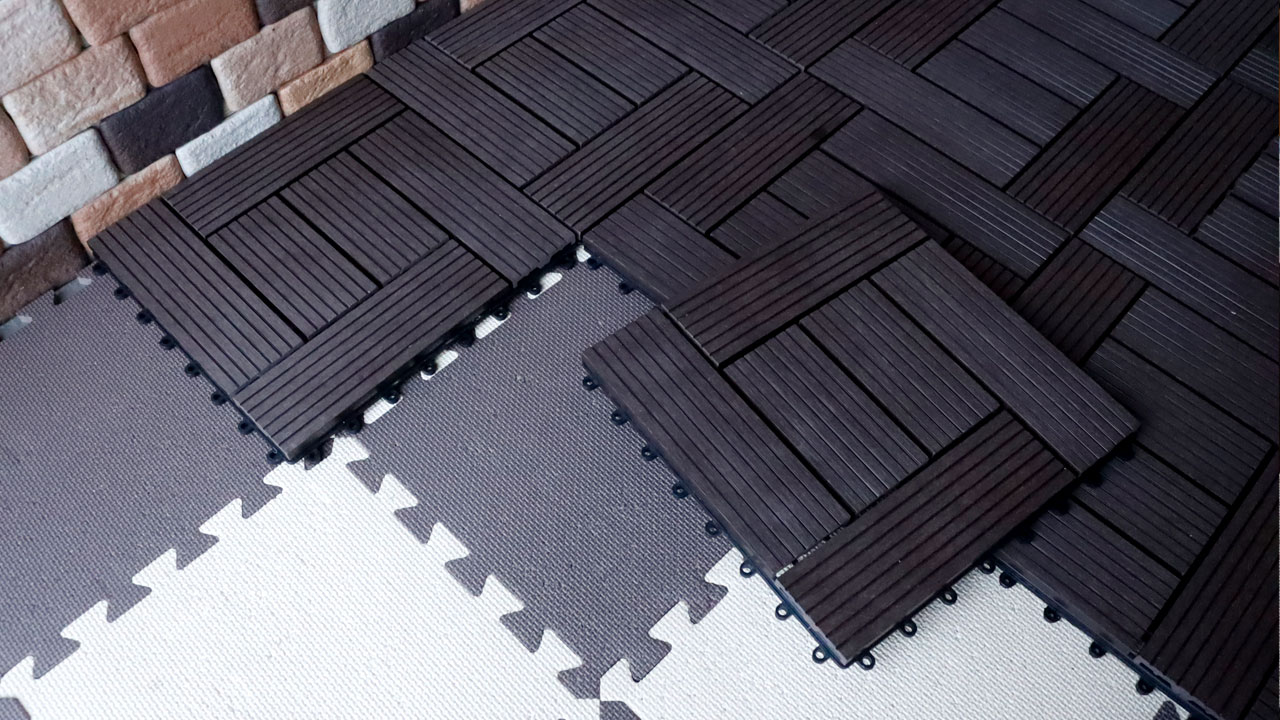

氷のように冷たくなる玄関のタイルをジョイントマットで断熱

氷のように冷たくなる玄関のタイルの熱伝導率を調べたところ、ガラスに近い数値(1.3W/m·K)であることが分かりました。窓ガラスと同様に放熱量が高いため、熱伝導率の低い材料を上に敷くことにしました。

2~4mm厚のプラダンを試してみましたが、人が踏むと潰れてしまったため、衝撃に強い中空ポリカーボネートを敷こうと検討しました。しかし、サブロク(3尺×6尺)を3枚購入すると費用が高くなるため、安価なポリエチレン製のジョイントマットを断熱材代わりに敷くことにしました。

| マットの素材 | 熱伝導率 [W/m K] |

|---|---|

| 合板 | 0.16 |

| スタイロフォーム | 0.02~0.03 |

| コルク | 0.07 |

| ポリエチレン | 0.33~0.50 |

追記:ポリエチレン製のジョイントマットを敷いてから、ポリエチレンとコルクの熱伝導率を調べてみると、コルクのほうが熱伝導率が低いことが分かり、コルクマットを選ぶべきだったと後悔しました。実際にコルクの熱伝導率は(0.1W/m・K)以下と、断熱材としても使用できるほど低い数値です。

玄関の床がジョイントマットでは見た目に違和感があるため、その上に簡単に連結できるウッドパネルを敷して簡易感を消しました。しかし、ジョイントマットが柔らかいため、床がフカフカして歩きにくくなりました。そのため、潰れてクッション性がなくなる期間(約一週間ほど)歩きにくかったです。

追記 2023年:その後、約1年ほど使ってみて後悔しました。ウッドパネルの構造上、板と板の間に細い隙間があるため、そこに落ちたゴミや砂埃が掃除機では吸い取れず、気付かないうちにどんどんゴミが溜まっていきました。さらに、この上で猫がゲロを吐いたとき、汚れが隙間の中に入り込むと、部分的に拭くだけでは対処できず、一枚ずつバラして丸洗いしなければならないのが非常に手間でした。

お手入れに手間がかかる経験から、結果的にはウッドパネルよりも厚手のタイルカーペットを敷いたほうが良かったと感じています。タイルカーペットであれば、汚れた部分だけを簡単に剥がして洗濯できるため、掃除やメンテナンスの面でははるかに扱いやすいと分かりました。

脱衣所の「窓」「コンクリート壁」断熱対策

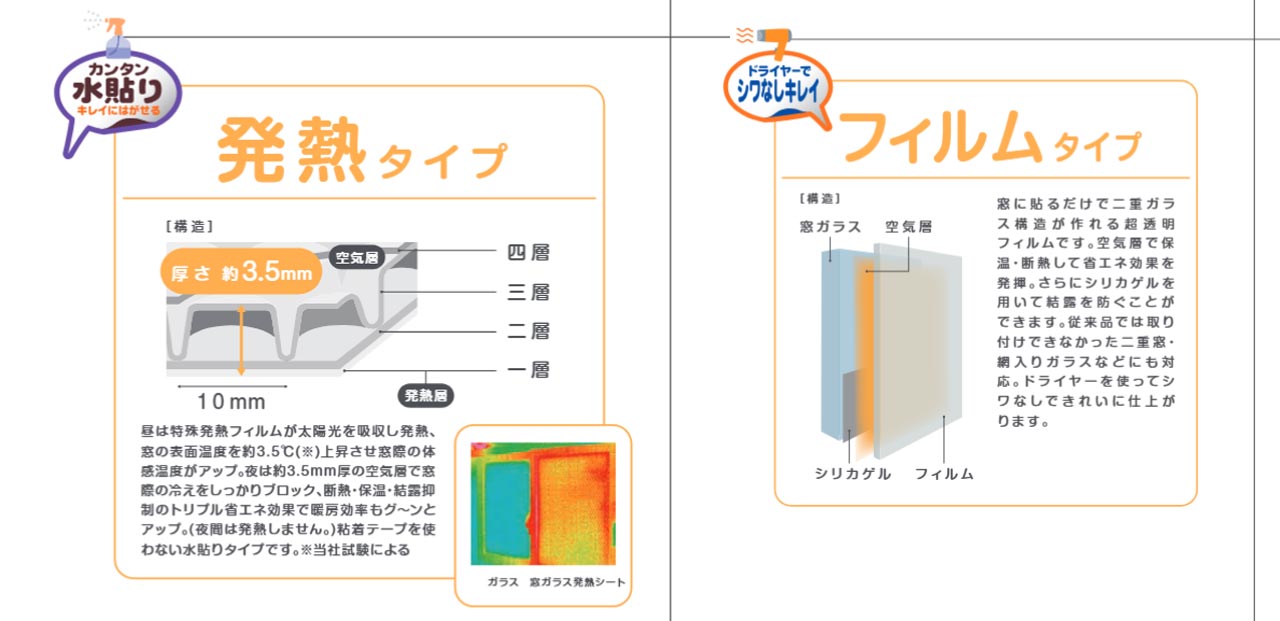

ニトムズの窓用断熱シートの種類

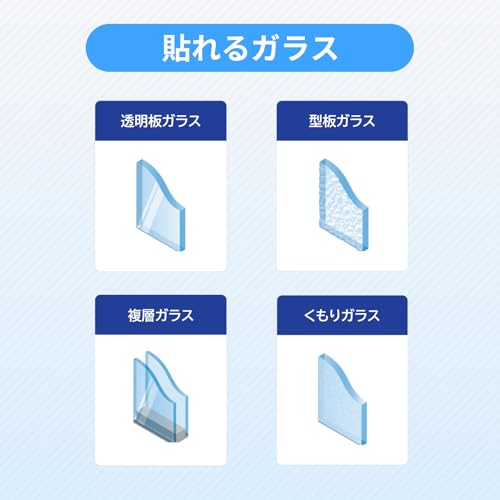

当初、窓にもプラダンを貼るつもりでしたが、窓に貼る専用の断熱シートが販売されていたので、透明性や施工のしやすさを考慮して、そちらを使用することにしました。窓に貼る断熱シートはラインナップが豊富な株式会社ニトムズの商品を選びました。

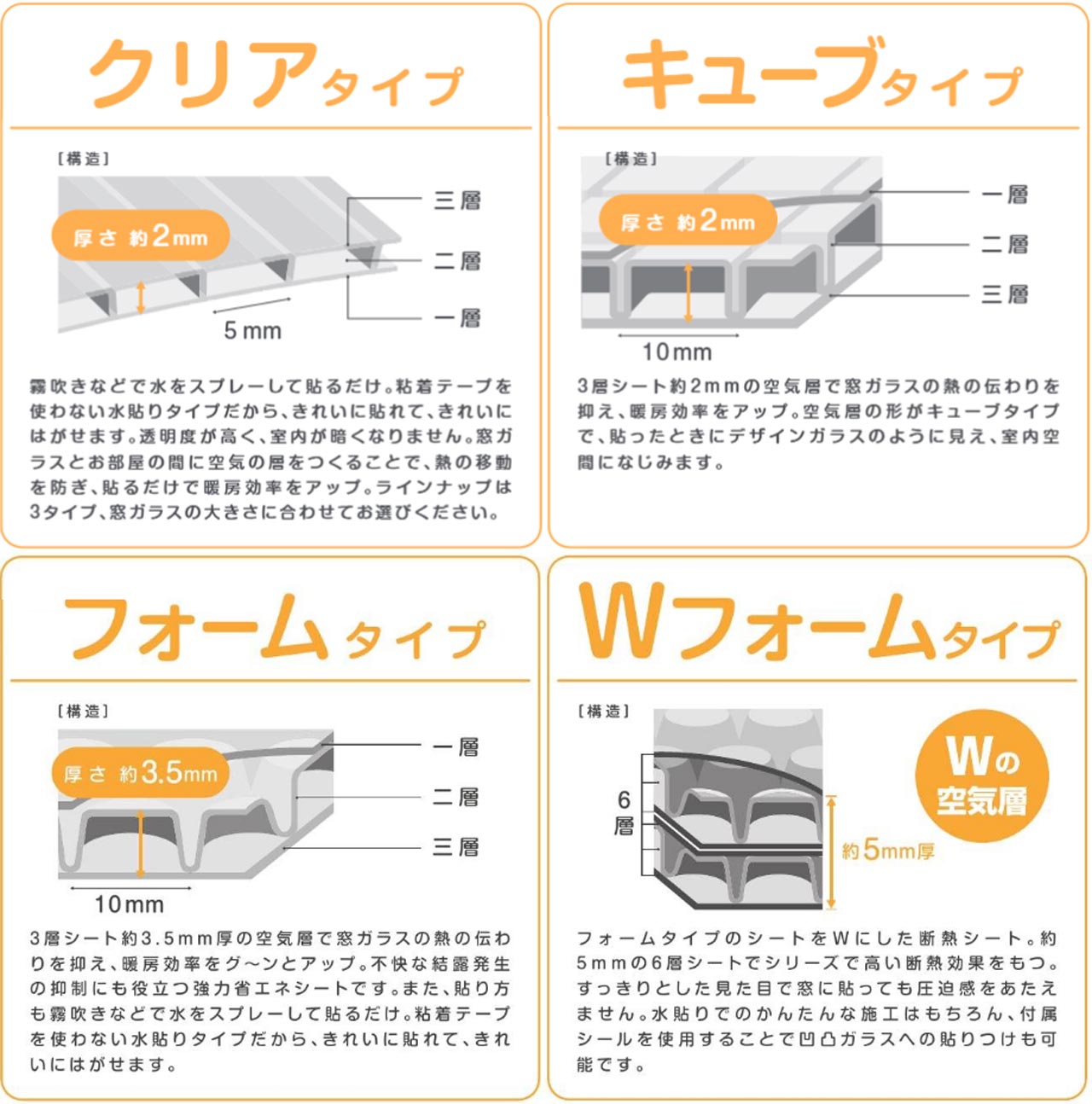

同社の水貼りタイプ用の断熱シートは、上記の「クリアタイプ(E1540)」「キューブタイプ(E1176)」「フォームタイプ(E1531)」「Wフォームタイプ(HH0013)」の4種類が用意されており、それぞれ個装入数・長さの違うものがラインナップされています。

断熱シートと言っても、「フォームタイプ」「Wフォームタイプ」の見た目は梱包用の丸いプチプチなので、プチプチの形状が気に入らない場合は、トンネル状の「クリアタイプ」や、デザインガラス風の「キューブタイプ」を選ぶとよいでしょう。ただし、厚さが2mmと薄いので、断熱効果が3.5~5mmのフォームタイプより劣ると考えられます。

わたしは、ストライプ模様が好みだったので、クリアタイプの断熱シート(E1540)を購入しました。水貼りタイプは窓を霧吹きでたっぷり濡らすだけで簡単に貼り付けることができ、施工がとても楽でした。

しかし、家の型板ガラスとは相性が悪かったようで、一週間ほどで端がめくれ始めてしまいました。凸凹した面の型板ガラスや曇りガラスには、同社から販売されている「省エネ断熱シ-ト用超透明シ-ル」を貼って固定したほうがよいそうです。

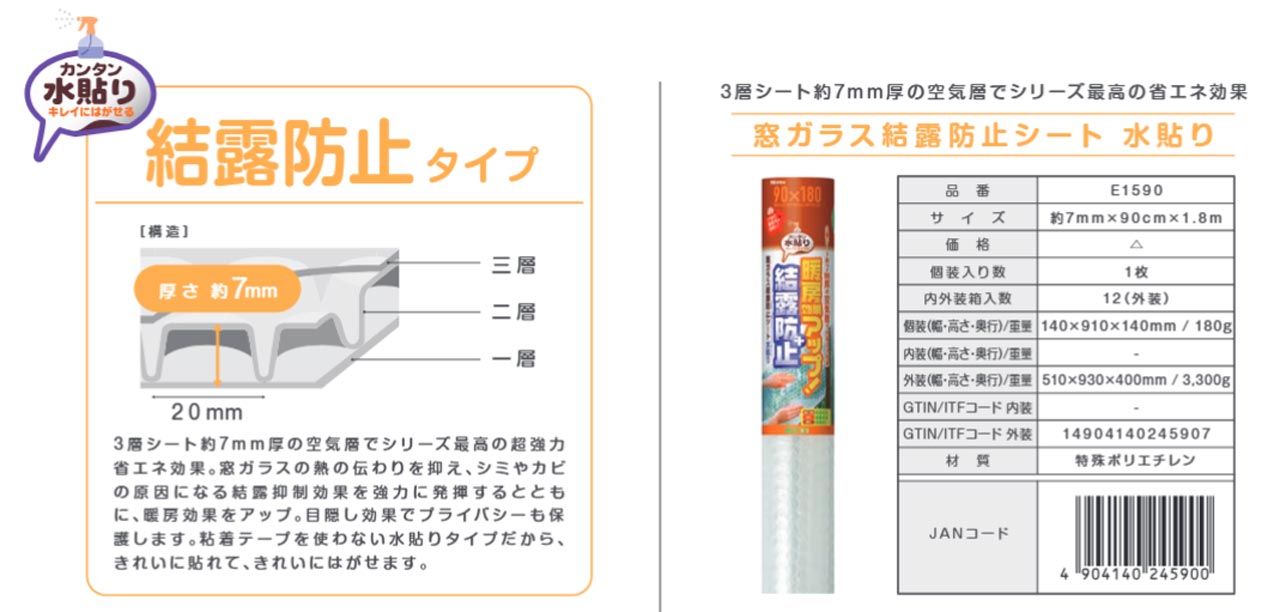

「結露防止シート」のほうが断熱効果が高い!?

追記:ニトムズのカタログによると、断熱シートの空気層の厚みは、今回使用した「クリアタイプ」と「キューブタイプ」が2mm、空気層が丸い「フォームタイプ」が3.5~5mmとなっています。

さらに「結露防止タイプ(E1590)」という製品も販売されており、このシートは空気層の厚みが7mmもあるためか、断熱効果が高い位置づけに指定されています。

そのため、見た目が丸いプチプチ状であっても気にならず、断熱性能を重視する場合は、より高い断熱性能を発揮する(E1590)を選んだほうが効果的でしょう。

その他に太陽光を吸収し発熱して窓の表面温度を上げる「発熱タイプ(E1535)」や、窓に貼るだけで二重ガラス構造が作れる「フィルムタイプ(E0590)」もラインナップされているようです。ちなみに、フィルムタイプは綺麗に貼り付ける難易度が高いという批判レビューが散見されます。

プラダン+断熱シートの二重貼り

窓ガラスから剥がれかけてきた断熱シート(E1540)を取り外し、4mm厚のプラダン(ナチュラル色)を先に窓ガラスに貼りつけることにしました。

次に余っていた断熱シート(E1540)をプラダンの上に貼りつけました。

追記(2023年)プラダンの表面はフラットでしたが、プラダンの上に水貼りした(E1540)は約1年で剥がれてきました。そのため、両面テープで貼り直しました。

サッシの隙間風対策

プラダンと断熱シートの組み合わせによって、早朝や夜中の肌寒さは軽減されました。しかし、玄関のときと同様に風が強い日や、セラミックヒーターで脱衣所を暖めて外気と室内の温度差が大きくなると、サッシの隙間から冷気が入り込んで再び寒さを感じてしまいました。そのため、冷気が入り込む箇所に隙間テープを貼り、隙間風をシャットアウトする対策を行いました。

引違い窓には、上下左右だけでなく、すれ違い部分にも隙間テープを貼りました。玄関(引戸)のすれ違い部分にスポンジタイプの隙間テープを貼った際、戸がスムーズに開閉しなくなった経験を踏まえ、今回はナイロン製のブラシが植毛された「すき間モヘアシール」を使用しました。このシールのおかげで、軽い力で窓をスムーズに開閉することができました。

窓のパッキンや気密ゴムが劣化していたことが原因なのか、隙間テープの断熱効果は玄関の引戸と同様に高く感じられました。窓ガラスやアルミサッシに断熱材を貼っても、隙間が開いていると冷気が入り込んで断熱効果を十分に実感できないため、やはり、隙間テープとの組み合わせは必須だと感じました。

貼るだけ断熱の限界!簡易内窓でさらに断熱性能を高める

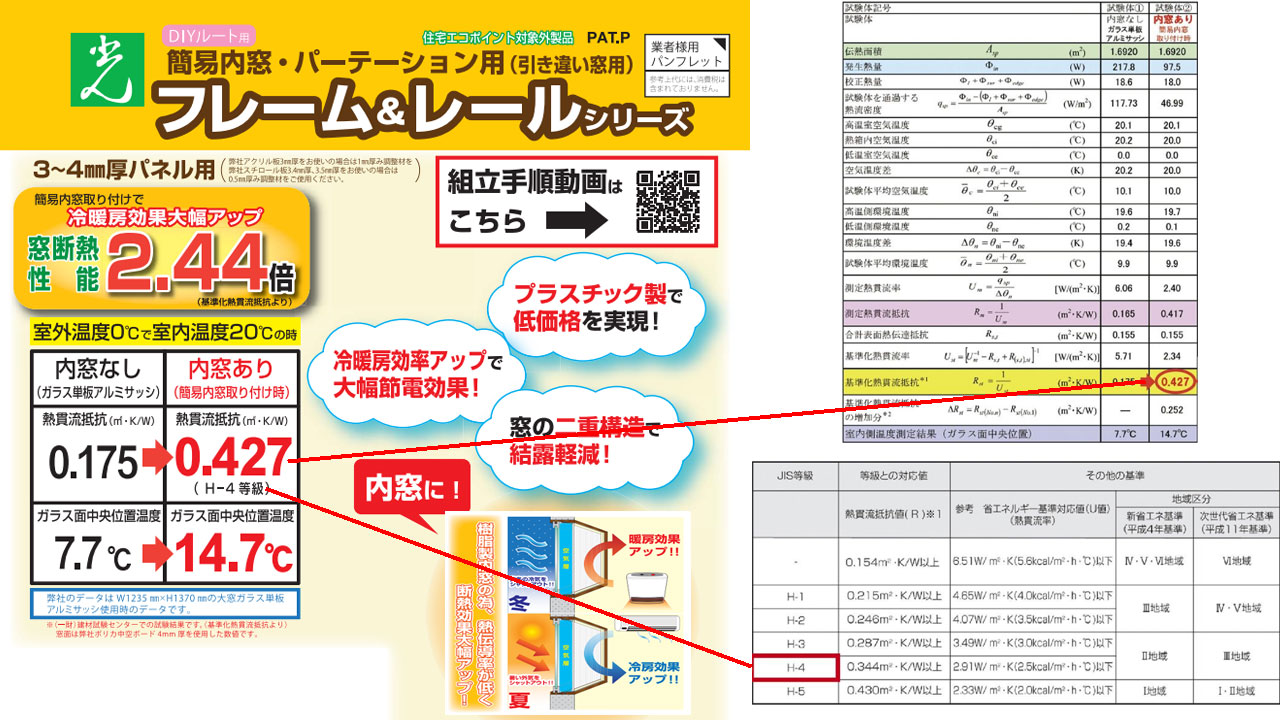

HIKARIの簡易内窓のキットなら失敗せずに確実に作れる

追記:当初は、材料の選定や設置作業が面倒に感じてしまい、簡易内窓の設置は見送っていました。そのため、ガラス面に直接プラダンや断熱シートを貼る方法で、手軽な断熱対策を行っていました。この方法でも一定の効果はありましたが、数年使い続けるうちに、より高い断熱性能、つまり本格的な内窓に近い効果が欲しくなってきました。

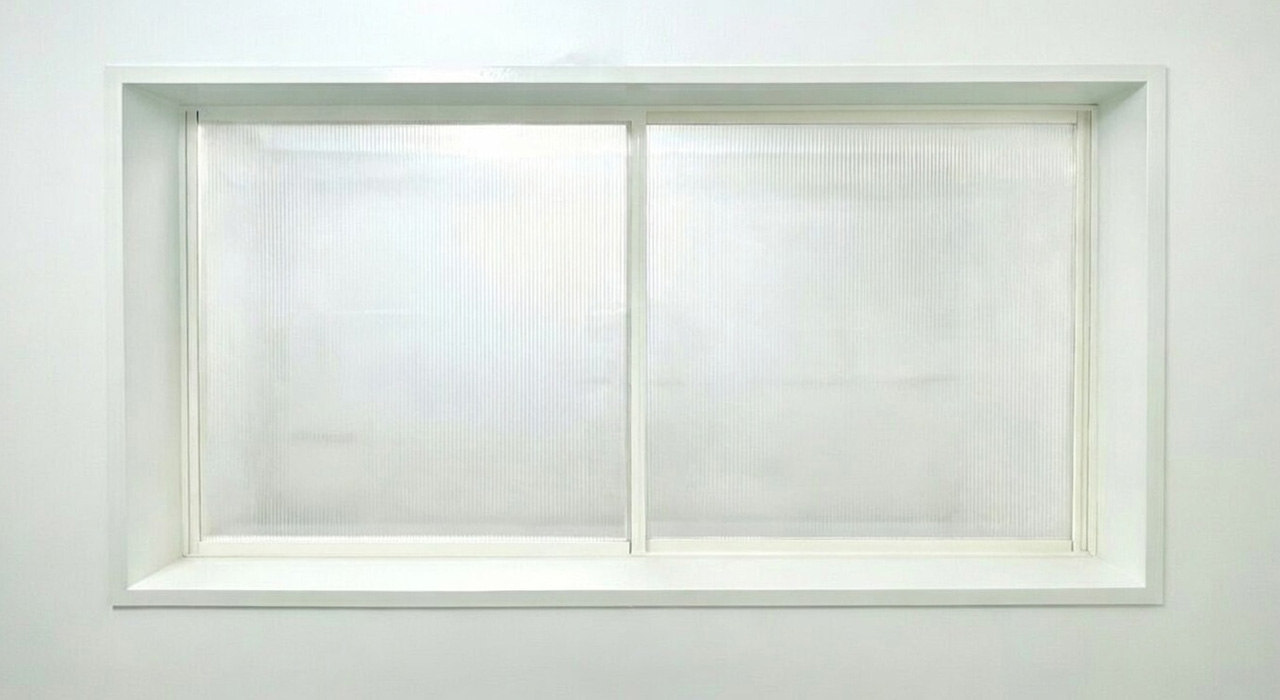

そこで改めて調べてみたところ「株式会社光(HIKARI)」から、付属されているフレーム・レール・カバーをカットするだけで、簡単に内窓を設置できる「簡易内窓フレーム&レールキット」が販売されていることを知りました。これなら失敗のリスクを抑えつつ、窓に貼ったプラダン+内窓の2重空気層でより高い断熱効果が期待できそうだと感じました。

HIKARIの簡易内窓キットの選び方

簡易内窓キットを使おうと思って、動画やカタログを調べたのですが、最初はどれを選べばいいのか少し分かりにくくて戸惑いました。そこで、選び方をわかりやすく解説します。

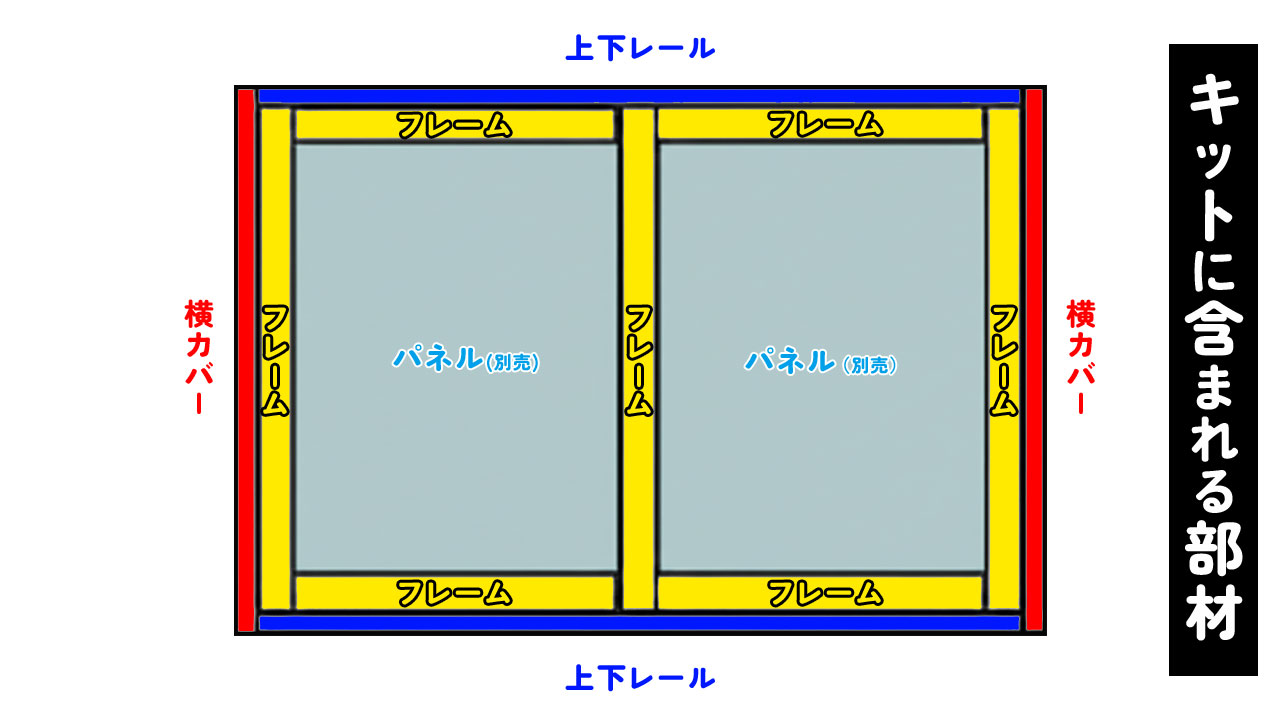

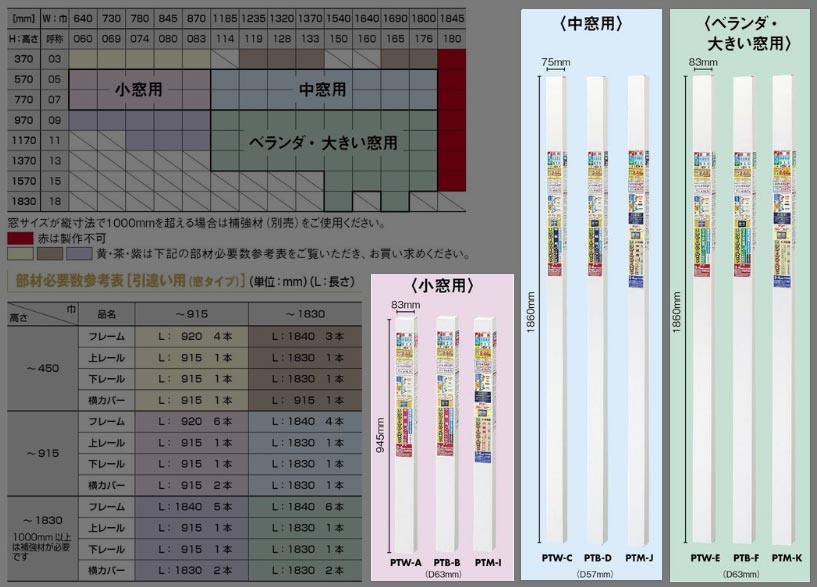

STEP1.窓のサイズに適した簡易内窓キットを選ぶ

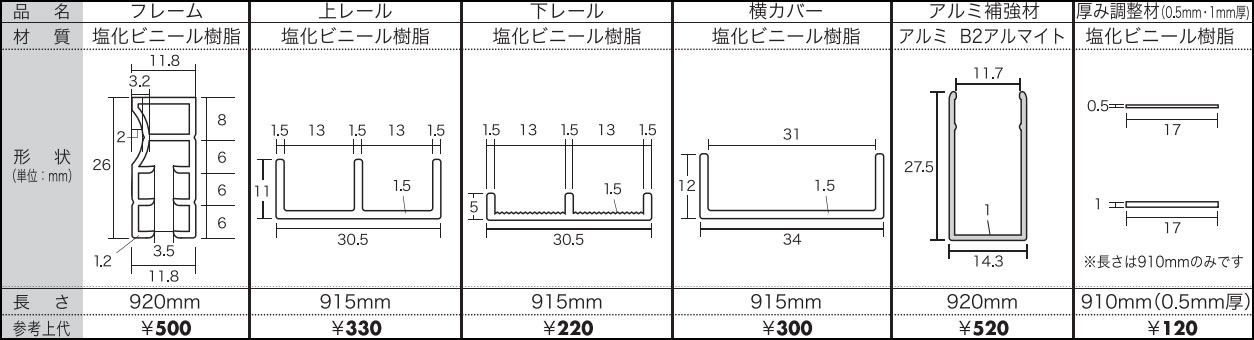

パネルに取り付ける[フレーム]、窓枠に貼り付ける[上下レール][横カバー]がセットになった簡易内窓キットは、〈小窓用〉〈中窓用〉〈ベランダ・大きい窓用〉の3種類があります。

各パーツは単品でも販売されており、窓のサイズによって単品で購入したほうが経済的になる場合があります。品番は下記の一覧を参照してください。

STEP2.簡易内窓キットの色を選ぶ

上記はわかりやすいようにカタログを編集したものです。上記を参照して窓のサイズに適したキットを選んだら、次に窓枠に合ったカラーを選びます。カラーは「ホワイト」「ブラウン」「木目調」の3色が用意されています。

STEP3.簡易内窓キットに適したポリカ中空ボードを選ぶ

簡易内窓キットにはパネルはついていません。そのため、パネルを追加購入する必要があります。キットのレールに適したパネルの厚みは、厚み調整材(PTC205/PTC210)を使わない場合は4mmが最適です。ただし、断熱目的の場合、4mmの中空プラダンだとしなりやすいので、丈夫な4mmの中空ポリカをパネルとして使用したほうがよいでしょう。

同社からも4mmのポリカ中空ボードが販売されていたので、HIKARIの簡易内窓キットに使える4mmのポリカ中空ボードの種類をまとめました。ちなみに、厚みが4mmであれば、他社の中空ポリカでも使えるので、買い求めやすいところで購入しても問題ありません。

HIKARIの4mmのポリカ中空ボードの色は「透明」「ブラウンスモーク」「乳白半透明」の3種類が用意されています。同社のポリカ中空ボードは両面にUV加工がされているので、日射による紫外線を受けても劣化しにくくなるうえ、室内側からの反射紫外線にも耐性があるので、黄ばみ・白濁の進行が遅くなり、長期間透明性を保ちやすいメリットがあります。

| 色 | サイズ | 品番 |

| 透明 | 300×450×4(mm) | KTP4534W-1 |

| 450×600×4(mm) | KTP6044W-1 | |

| 450×900×4(mm) | KTP940W-1 | |

| KTP940W-1-2 | ||

| 600×900×4(mm) | KTP9064W-1 | |

| 900×900×4(mm) | KTP990W-1 | |

| KTP990W-1-2 | ||

| 900×1400×4(mm) | KTP149W-1 | |

| 910×1820×4(mm) | KTP1894W-1-2 | |

| KTP1894W-1 | ||

| 910×2100×4(mm) | KTP2191W-1 | |

| 乳白半透明 | 300×450×4(mm) | KTP4534W-3 |

| 450×600×4(mm) | KTP6044W-3 | |

| 450×900×4(mm) | KTP940W-3 | |

| KTP940W-3-2 | ||

| 600×900×4(mm) | KTP9064W-3 | |

| 900×900×4(mm) | KTP990W-3 | |

| KTP990W-3-2 | ||

| 900×1400×4(mm) | KTP149W-3 | |

| 910×1820×4(mm) | KTP1894W-3-2 | |

| KTP1894W-3 | ||

| ブラウンスモーク | 300×450×4(mm) | KTP4534W-2 |

| 450×600×4(mm) | KTP6044W-2 | |

| 450×900×4(mm) | KTP940W-2 | |

| KTP940W-2-2 | ||

| 600×900×4(mm) | KTP9064W-2 | |

| 900×900×4(mm) | KTP990W-2 | |

| KTP990W-2-2 | ||

| 900×1400×4(mm) | KTP149W-2 | |

| 910×1820×4(mm) | KTP1894W-2-2 | |

| KTP1894W-2 | ||

| 910×2100×4(mm) | KTP2191W-2 |

大中小の窓に応じて各サイズのポリカ中空ボードが用意されています。

選ぶ際の注意点として、サイズによって中空構造(リブ・溝)の向きが異なる場合があります。一般的なポリカ中空ボードでは、長辺方向に中空(溝)が通っている製品が多く、長い方向に対して高い曲げ剛性を持つことが一般的です。

しかし、一部サイズでは、中空構造が短辺方向に配置されているため、使用方向によっては強度不足を感じる場合があります。補強用途で使用する際は、中空方向と荷重方向の関係を必ず確認してください。

ぶるぶると寒くなる浴室の扉も簡易断熱

家の浴室には換気扇がなく、常に窓を全開にして換気をしているため、脱衣所にある浴室の扉が氷のように冷たくなっています。そのため、扉のガラス面にプラダンを貼りつけ、さらに隙間からの冷気がひどかったため、隙間テープを4辺に貼って隙間を塞ぎました。

浴室のドアには、家にあった厚さ2mmのプラダン(白、200円)を貼りましたが、写真のように見た目が悪くなりました。さらに、触ってもガラスのように冷たかったため、ナチュラル色の4mmのプラダンを上から重ね貼りしました。

冷たいモルタルやコンクリートの壁は吸音ボードで断熱

我が家の浴室が他の部屋と比較しても一段と寒く感じる原因について考察したところ、壁がモルタル仕上げであることも大きな要因であると考えました。なぜなら、モルタルの主成分であるセメントやコンクリートの熱伝導率は、実はガラスよりも高い数値だからです。この高い熱伝導率ゆえに、窓や戸だけを対策しても浴室全体の深刻な冷え込みは改善しないという推測に至りました。

空気をよく含む多孔質構造の吸音材も断熱材としても利用できると考え、壁紙感覚で簡単に壁に貼ることができる「吸音ボード」なるものを脱衣所の壁に貼りつけてみることにしました。

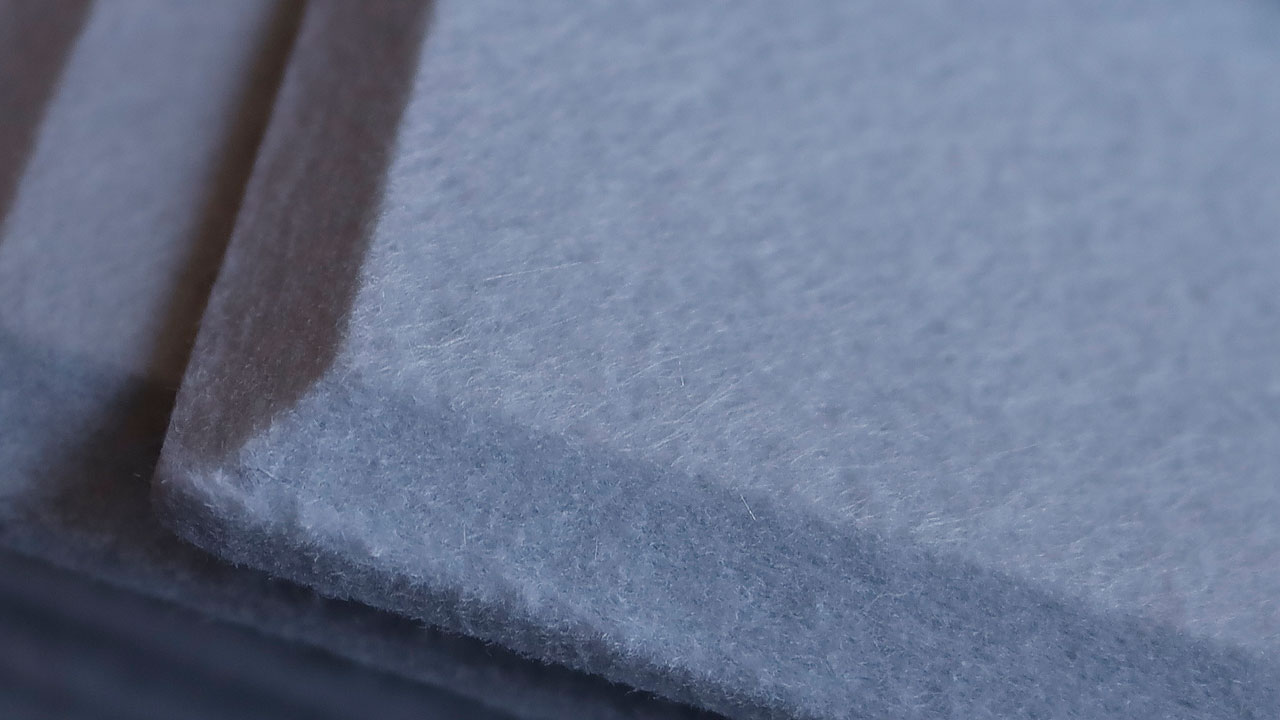

購入した吸音ボードはポリエステル繊維を高圧縮した素材で、触り心地は身近なものだとナイロンフェルトに似ています。そのため、見た目はフェルトを圧縮して固めたような感じです。

柔らかいポリウレタンスポンジの吸音パネルとは異なり、指で力を加えても変形しないほど硬く、密度も高くなっています。そのため、吸音性能だけでなく、防音効果も高いと思われます。

パネル1枚の大きさは30×30×0.9cmで、コンパクトな正方形です。角は45度に面取りされており、ボード同士を突き合わせると継ぎ目にはV溝ができ、壁に大きなタイルを貼ったような見栄えになりました。

パネル1枚の重量は約150gと文庫本くらいの軽さのため、「強力両面テープ」「虫ピン」「グルーガン」で壁に固定することができるようです。

販売元は3MのVHBテープを推奨していますが、家にあった他メーカーの厚手の強力両面テープ(強力両面テープ No.541)を使用することにしました。

ちなみに、強力両面テープを剥がしたときに壁紙や塗料が剥がれることがあるので、壁に傷つけたくない場合はグルーガンのほうが有効です。

カチカチに圧縮されていますが、カッターで簡単に加工することができました。新品の刃と金属製の定規を使えば、5回ほどスライドさせただけで真っ直ぐ切ることができました。

脱衣所は窓に「プラダン」+「断熱シート」、サッシに「断熱テープ」と「隙間テープ」を貼りました。最初は玄関より少し肌寒いと感じましたが、冷たいモルタルやタイルの壁に吸音ボードを貼ったことで玄関と同等の断熱性能になりました。

追記:何年も経過すると微妙に変色したり、汚れがつくようになりました。吸音ボードの色がホワイトだと、変色したり汚れがつくと目立つうえ、拭き取ることもできないので、ブラックにするべきだったと後悔しました。現在はグレーやブラックの色もラインナップされているようです。

べランダ(框ドア)の断熱対策

勝手口によく使用されている框ドアにもプラダンを貼り断熱しました。このドアは階段を登った所にあり、一段一段登るごとに寒さが増していくのが感じられます。ドアは上段がガラスで、下段がパネルになっており、どちらも非常に冷たいです。

そのため、上段にはナチュラル色の4mmプラダン、下段にはブラックの4mmプラダンを二重にして貼りつけました。さらに、隙間テープで四辺の隙間を塞ぎ、ドアの前だけでなく、面した階段や廊下の寒さも大きく軽減されました。

パネルも含めすべてアルミ製っぽいので、ニトムズの「サッシ枠断熱テープ」をアルミ部分に貼予定です。

木製ガラス障子 引き戸の断熱対策

大きなガラスの引き戸がある和室を暖房で暖めても、スイッチを切るとすぐに冷えてしまうことが気になっていました。原因は、開口部であるガラス戸から熱が逃げやすい構造にあると考えられます。

そこで、ガラスの引き戸にもプラダンを貼ることにしました。周りの枠(框/桟)の上に広いプラダンを貼ってしまうと引き戸の開閉ができなくなるので、余っていたプラダンを木枠の寸法に合わせてカットし、引き戸の内側にはめ込むことにしました。(3重にしてはめ込むことも可)

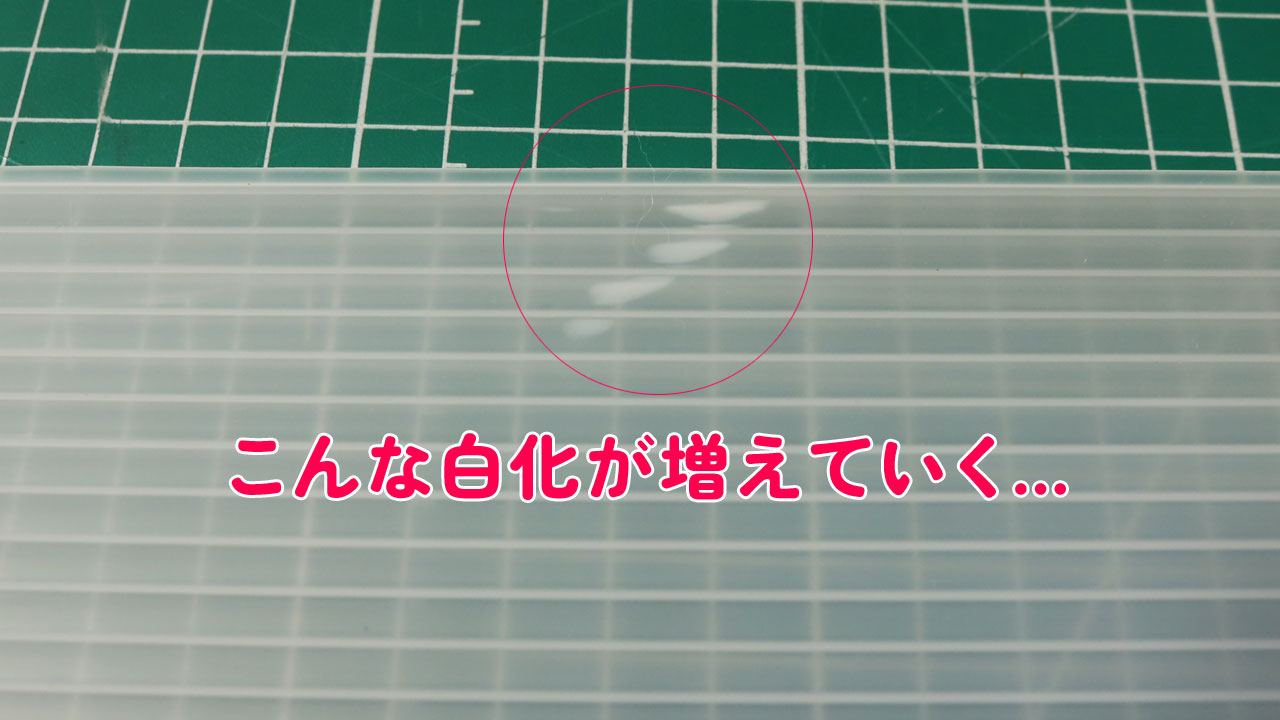

組子のない裏面には、ガラスにプラダンを両面テープで貼り付けました。写真のものは半透明ですが、数年も使い続けていると傷んだ部分が白化して目立つため、白いプラダンを使ったほうがよいと感じました。

追記:断熱対策を始めた当初、分厚い強力両面テープを使用しましたが、テープ跡が透けて見栄えが悪いうえ、夏場の熱でプラダンが反った際に中央部分が剥がれてしまいました。両面テープを貼る範囲を増やしても結果は同じでした。

翌年に試した安価な薄い両面テープは、ガラスに隙間なく密着しますが、やはり透けて目立ってしまいました。また、最初に試した強力両面テープより接着力が弱いためか、中央のたわみに耐えきれず剥がれやすかったです。

そこで、玄関の引き戸でも活用したニトムズの50mm幅の「クッションフロア用両面テープ」の出番です。やはり、薄くて透明度が高いため、ガラスに隙間なく密着し、貼り跡も目立ちませんでした。中央部にもテープを貼ることで、反りによる浮きも完全に抑えることができました。上の写真はフロア用テープでプラダンを固定していますが、テープを貼っている箇所を意識して探してもほとんど分からないほど自然な仕上がりです。

引き戸と通し柱のあいだにも数mmの隙間があいていたので、クッション性のある隙間テープ(厚み20mm)を戸に貼りました。部屋を暖めたときの冷気の引き込みを軽減できるので、冷暖房効果がアップしました。その他に戸を閉める音がしなくなったので消音効果も向上しました。

プラダンの耐久年数の目安

追記(2023年):見た目に関する変化

窓の断熱対策としてプラダンを貼り約3年も経過すると、見た目に関する変化がありました。窓は毎日の換気による開閉や汚れを拭き取る掃除などで日常的に手が触れます。どれほど物をぶつけないよう慎重に扱っていても、不意に指が当たったり、掃除用具が接触したりといった細かな衝撃を完全に避けることは不可能でした。

ここで問題となるのが樹脂特有の性質です。衝撃が加わった箇所は、樹脂の内部構造が変化して白く濁る白化を起こします。数年も経つとあちこちにできた白い筋や打痕が増えて、汚れではないものの、白化した傷が無数にある窓は、どこか古びて手入れが行き届いていないような、美しくない印象を与えてしまいます。

年数を重ねるほど見た目の劣化が目立つようになったことから、白化した傷や打痕がついても目立ちにくい不透明の白色のプラダンを選定すべきだと後悔しました。

ちなみに、白色は半透明ほど光を通さないので、日中に屋外からの光が窓に当たったとき、半透明よりも白色のプラダンのほうが部屋が暗くなるデメリットがありますが、照明を使うと光が反射して室内が明るくなるメリットもあります。

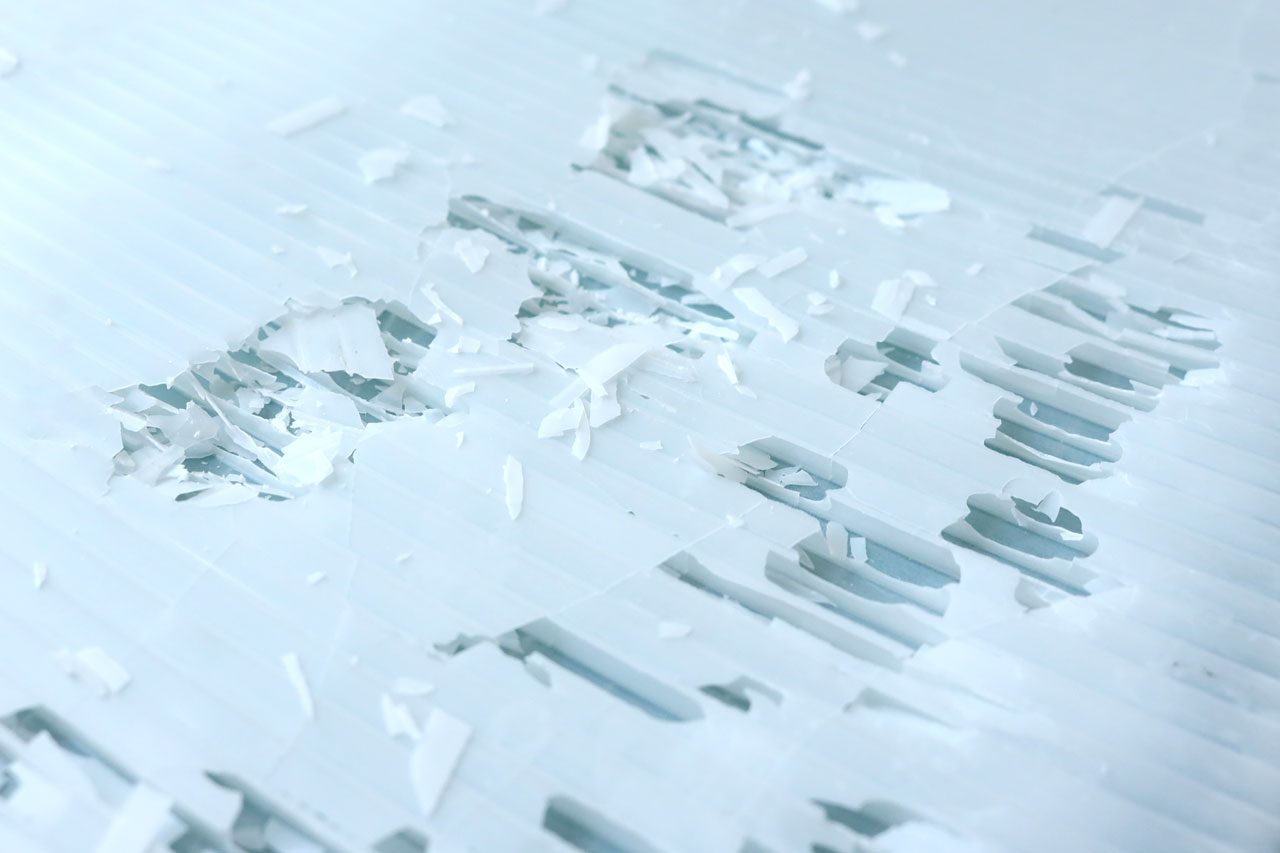

追記(2025年9月):プラダンが紫外線で劣化し寿命がくる

窓にプラダンを貼ったことで断熱効果を高め、冬の冷気対策や夏の遮熱対策に役立っていましたが、2025年の夏の終わりになって思わぬトラブルが発生しました。直射日光がほとんど当たらない北側の窓に貼り付けたプラダンが3年7ヶ月目で割れてしまったのです。具体的には劣化したプラダンは、軽く押しただけで「パキッ」と割れてしまうほど脆くなります。

ただし、南側であろうと建物で影になる面に貼っている窓のプラダンは約4年経った今も脆くなっていないことから、主な原因は散乱光(紫外線)による樹脂の劣化(光劣化)と熱による影響が加わったことだと考えられます。

つまり、日照時間が長い南・南東・南西側の窓だとしても、周囲に日射を遮る建物がある環境では、4回目の夏を迎えても劣化せずに次の年も使い続けられる可能性が高いといえます。

しかし、直射日光が当たらない北側の窓であっても、周囲に日射を遮る建物がない場合は、4回目の夏で寿命が訪れました。日照時間が長い南側に遮蔽物がなければ、もっと早くに寿命が訪れたことが考えられます。

この結果から、周囲に日射を遮る建物がない面の窓には、耐候性が低いプラダンは適さないことが分かりました。直射日光だけでなく散乱光による紫外線の影響でも劣化が進みやすく、想定より早く寿命を迎える可能性があります。

そのため、遮蔽物がない面の窓には、耐候性の高いポリカ中空ボードに貼り替えました。ポリカ中空ボードは割高なイメージがありますが、窓の面積が小さければ、カットされたものが販売されているのでそこまで費用はかかりませんし、長期間使用できる点を考えると、結果的に経済的な選択といえるでしょう(各サイズのポリカ中空ボード一覧はこちらからどうぞ)。

開口部を断熱対策した感想

| 材料 | 熱伝導率(W/mK) |

|---|---|

| 空気 | 0.02 |

| 漆喰 | 0.74 |

| 土壁 | 0.69 |

| 無垢材 | 0.12 |

| 合板(木) | 0.16 |

| ガラス | 1 |

| アルミ | 200 |

| ステンレス | 15 |

| コンクリート | 200 |

| モルタル | 1.5 |

| 石膏ボード | 0.2 |

| タイル | 1.3 |

| たたみ | 0.08 |

木造住宅でも窓にプラダンや断熱シートを貼ることで、実感できるほどの断熱効果を得られました。特にエアコンやファンヒーターで部屋を暖めたときにすぐに部屋が暖まるので断熱効果が向上したことを感じます。また、部屋を暖めてから暖房を切ったときに、急速に冷えなくなったので、暖房を長時間つけっぱなしにしなくても快適な室温を保てるようになり、毎月の光熱費の節約につながる点も大きなメリットです。部屋の温度が上がると、開口部の隙間から冷気が勢いよくはいってくるので、隙間テープも必須だと感じました。

![シービージャパン(CB JAPAN) ジョイントマット [防音 衝撃吸収] 天然コルク 粗目 30×30cm 8枚組 やわらかコルクマット JOINTMAT](https://m.media-amazon.com/images/I/41ohZQS0qIL._SL160_.jpg)

コメント

ミラーマットは一般的には鏡など重量のある板上の物を壁面などにはりつける際に使用する両面テープの事です。

シリコン系接着剤が硬化するまでの仮止めが主な役割です。

それにしても素晴らしい断熱対策の数々でした。

そのような用途に使用されるんですね。

勉強になりました。

教えて頂いてありがとうございました。