扱いやすく燃やせるダンボール薪を自作してみた

毎日のように角材の端材が出るため、それらをウッドストーブや七輪の燃料として活用しています。そうした生活のなかで、ネット通販などで増えていくダンボールも、なんとか燃料として使えないものかと考えるようになりました。

ただ、ダンボールはそのまま燃やすとすぐに燃え尽きてしまい、灰も舞いやすく扱いにくいのがネックとなります。そこで、これらの欠点を解消した「ダンボール圧縮薪」なるものを自作してみることにしました。

コーキングガンと塩ビ管で作る自作ミニ薪成形機

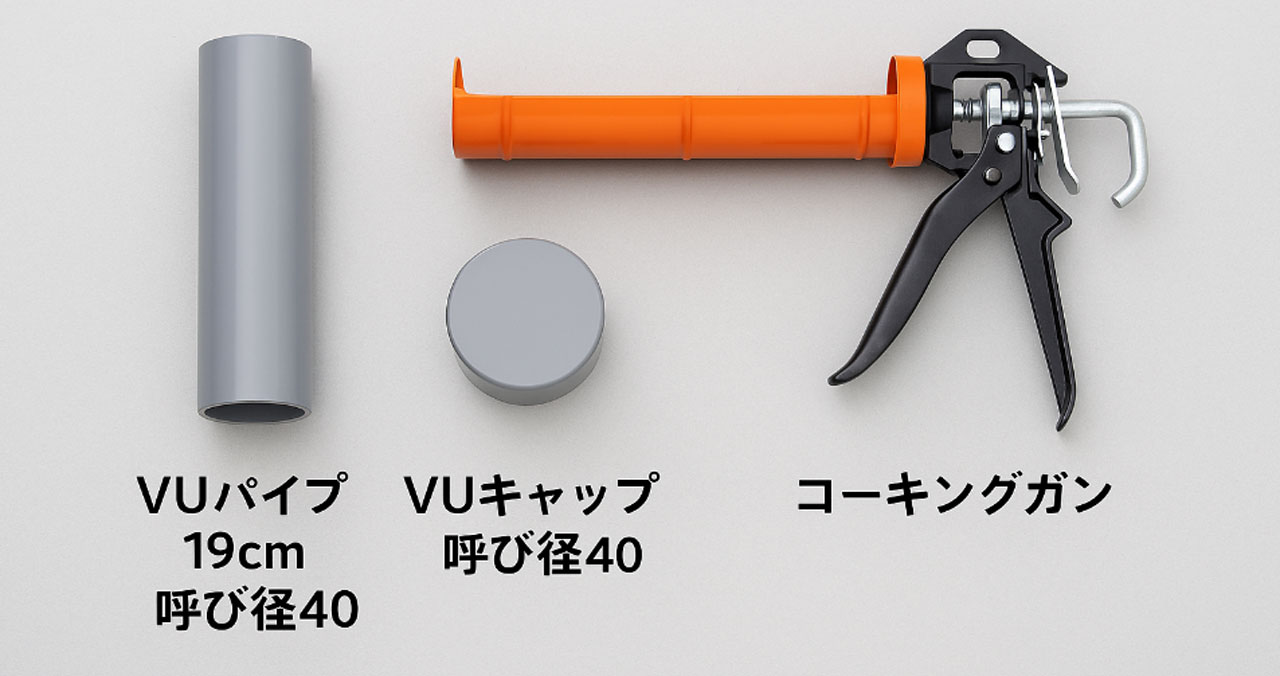

必要なもの

ウッドストーブや七輪に太くて長い薪は使いにくいので、直径40mm、長さ50~100mmほどの小さい薪を作る必要がありました。

他の方の動画を参考にする中で、手で型に詰めて押しつぶしたり、圧縮に使われている治具がやや非効率に感じられたため、より簡単かつ効率的に圧縮と成形を行う方法として、長さ19cmのVUパイプ(呼び径40)にダンボールを詰めてコーキングガンで圧縮する仕組みにしました。

圧縮する際に底がないとダンボールが下から飛び出すため、同じ呼び径(40)のVUキャップも用意します。

パイプとキャップに排水穴を加工

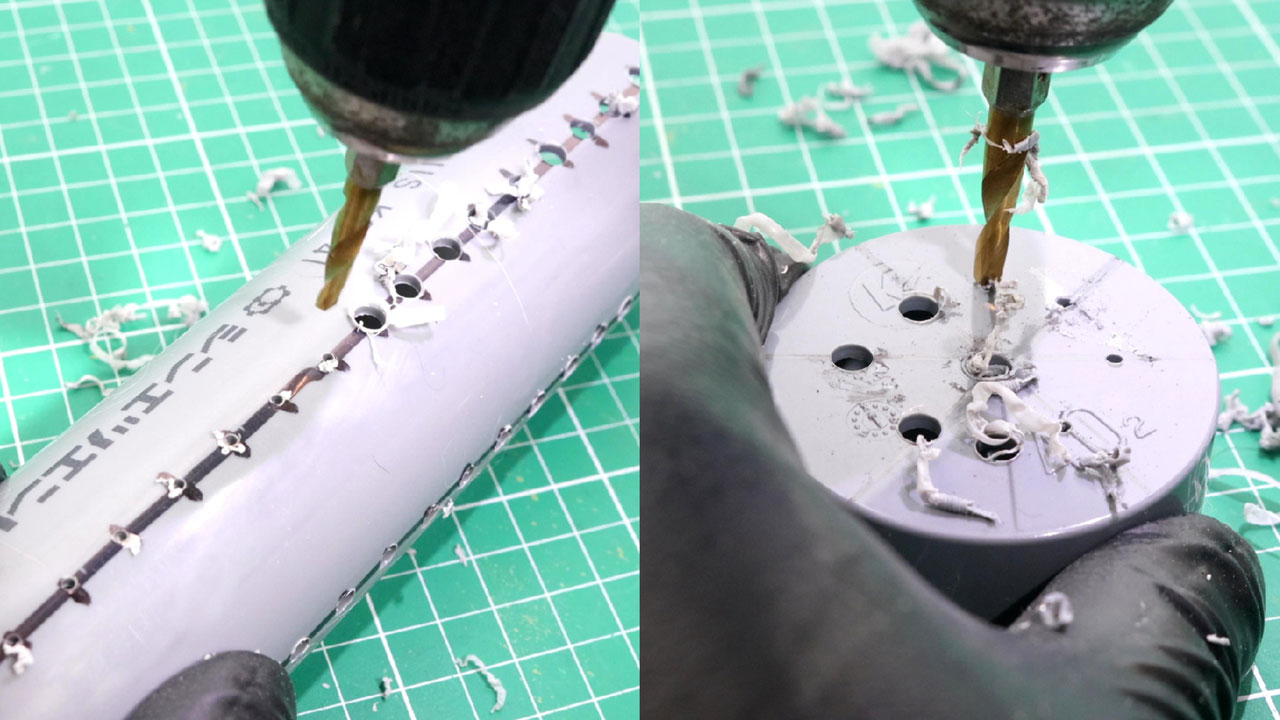

水を吸ったダンボールを圧縮すると、中から大量の水分がにじみ出てきます。その際、水の逃げ場がないと圧縮効率が下がってしまうため、パイプとキャップに排水用の穴をあけました。穴の直径は約4mmで、10mm間隔で複数あけることにしました。

ドリルドライバーでの穴あけ作業では、ドリルの刃が塩ビのつるりとした表面で逃げやすく、狙った位置に穴をあけるのが意外と難しいと感じました。たくさんの穴をあける必要があり、センターポンチでくぼみをつけるのは非効率なので、私は先端が細くなっているタイプの下穴用ドリルを使いました。

後で気づきましたが、先端が細く尖った三角錐状の木工用ドリルのほうが、刃が滑らず塩ビとの相性が良好でした。

その他に半田ゴテを使えば手早く穴を開けることもできますが、裏側に大きなバリが発生しやすく、圧縮されたダンボール薪が穴に引っかかって抜けにくくなるというデメリットがあるため不向きでした。

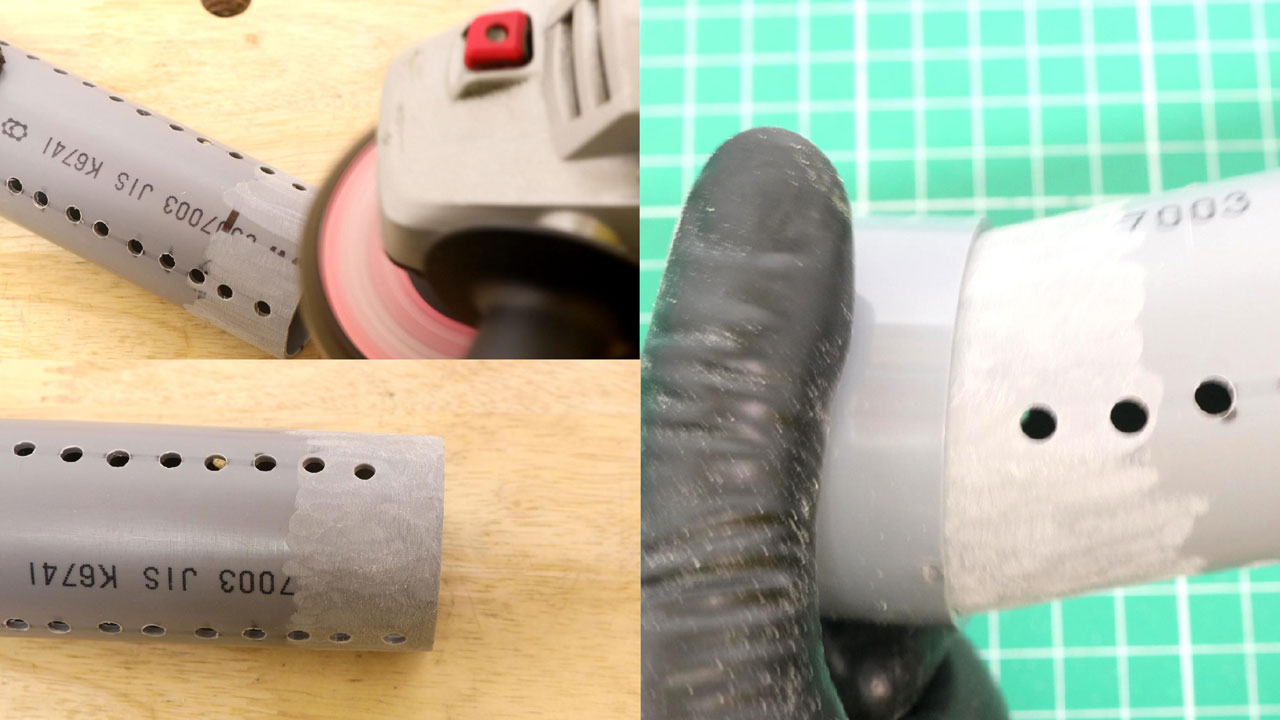

圧縮時にキャップを外せなくなる対処法

圧縮したダンボールをパイプから取り出す度にキャップを取り外す必要があります。しかし、圧縮時にキャップが強く押し込まれて外しにくくなるため、キャップがはまり込む外側部分の接触範囲だけをグラインダーに多羽根ディスクを取りつけて削り、パイプの肉厚を部分的に薄くしました。

圧縮ムラを防ぐためプランジャーの直径を拡張

コーキングガンのカートリッジプランジャーの直径は42mmでしたが、パイプ内径(44mm)に対してやや小さかったため、圧縮時にダンボールの中心部にはしっかり力がかかるものの、先端の外側部分がうまく圧縮されずに崩れることがありました。

使用には支障ないレベルではあるものの、見た目や密度の均一性を高めるため、外周部分にも均等に圧力がかかるよう、プランジャーを固定しているナットを外し、自在錐を使って直径43mmの円に切り抜いたアクリル板を取り付けました。

密度の高いダンボール薪を作るための前処理方法

ダンボールや紙を燃料として使うと、薄くて軽いため一気に燃え上がるメリットがある反面、燃焼時間は針葉樹より短く、ふわふわした灰が飛びやすいというデメリットもあります。

細かく裁断したダンボールを圧縮して固めれば、通常のダンボールより密度が高くなるため、木の薪のように燃焼がゆっくりになり、繊維同士が絡んで灰がまとまりやすくなることで、灰の飛散を抑える効果が期待できます。

ダンボールを手でちぎると非常に手間と時間がかかってしまいます。そこで、私は家庭用のシュレッダーを使ってダンボールを裁断しました。一般的な家庭用シュレッダーでも、あらかじめダンボールの幅を細くカットしておけば、問題なく裁断することができました。

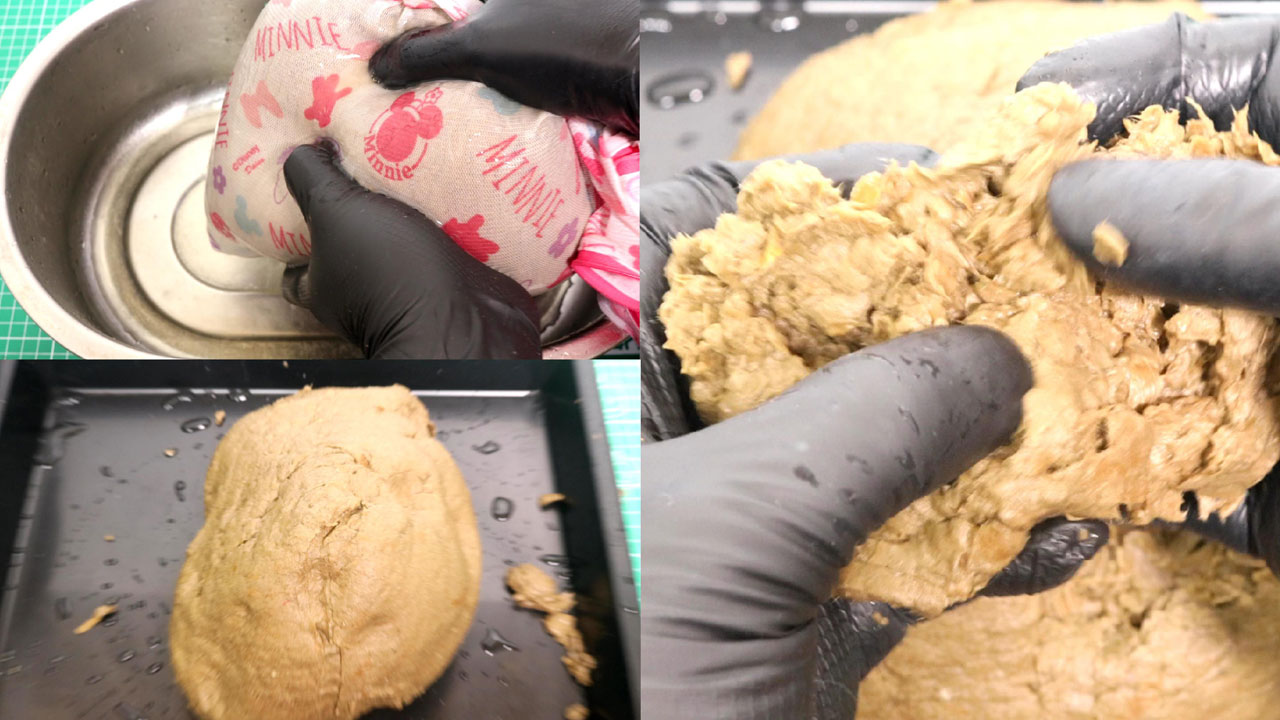

ダンボールを薪として成形する前に、まず水にしっかり漬けて柔らかくします。乾いたままでは硬くて圧縮しづらく、うまく成形できないためです。3時間ほど水に漬けることで繊維がふやけ、手や道具で押し固めやすくなります。

裁断して水に浸けたダンボールを、VUパイプに詰めてコーキングガンで圧縮してみました。しかし、うまく圧縮されておらず、成形後の薪はしっかり固まっていない状態で、軽い力で引っ張るだけで簡単に崩れてしまいました。これは、繊維が大きくばらついていたため、圧縮しても隙間が多く、全体に均一な力がかからず、密着が不十分だったと推測されます。

そこで、繊維同士がより密着しやすくなるよう、裁断したダンボールをミキサーにかけました。

しかし、一度に処理できる量が限られているため手間がかかり、効率が悪く感じました。そこで、塗料を撹拌するためのペイントミキサーを電気ドリルに取り付け、さらに細かく砕く方法を試してみることにしました。

10Lのバケツに満杯まで入る量の裁断したダンボールを水に浸け、ペイントミキサーで攪拌したところ、約5分ほどで繊維がほぐれてドロドロの状態になり、圧縮しやすそうな状態に仕上がりました。なお、ペイントミキサーにはさまざまな種類があるようなので、用途に合ったものを選べば、さらに短時間で効率的に細かくすることも可能かもしれません。

その後、ドロドロになったダンボールを洗濯ネットに入れ、水気を軽く絞って濾しました。ただし、あまり強く水分を絞りすぎると、後の圧縮工程で繊維同士がうまく密着せず、まとまりにくくなるため、適度に水分を残しておくことが、きれいに圧縮成形するためのポイントです。

このドロドロになったダンボールをVUパイプに再度詰めてコーキングガンで圧縮してみたところ、塩ビ管から圧縮したダンボールが抜けなくなってしまいました。そこで、塩ビ管を締め付け力の強いクランプでしっかり固定し、押し出して取り出しました。

ドロドロになったダンボールの場合、先述したシュレッダーで裁断しただけのものと比べると、明らかにしっかりと圧縮され硬く成形されました。見た目も市販されている大鋸屑薪のように表面も滑らかで、全体的に綺麗な円柱状にまとまりました。

圧縮させたダンボール薪を実際に手に取ってみると、落としたり転がしたりしても形が崩れず、十分な強度があることがわかりました。この成形精度と強度を活かせば、素材を変えることで種まき用の培養土ポットや、キノコ栽培用の菌床など、燃料以外の用途にも応用できる可能性がありそうです。

ちなみに、きれいに成形するコツは、斜めに動こうとする塩ビ管をまっすぐな状態でしっかり固定し、コーキングガンを何度もゆっくりと握って圧力を加え続け、水分がにじみ出るまで丁寧に圧縮することでした。この方法で成形したところ、10Lのバケツ一杯分の裁断ダンボールから、直径約4cm、厚さ7cm前後に圧縮されたダンボール薪が約10個できました。

完成した薪の量は思ったより少なく、作業にかかる手間を考えると、ダンボールをもっと大量に溜めてからまとめて成形したほうが効率的だと感じました。ちなみに、わざわざ圧縮せずにそのまま手で丸めて使ったほうが効率的だと思いましたが、実際に水を抜きながら丸める工程は時間がかかり、コーキングガンで圧縮したほうが効率的でした。

圧縮ダンボール薪の燃え方

今回、自作した圧縮ダンボール薪を試しに燃やしてみたところ、単体では着火しにくく、お香のように白い煙を出しながらくすぶるような燃え方をしました。単体だと炎をあげて燃え上がるわけではなく、木炭のようにじわじわと炭化していく燃え方のため、ダンボール薪単体で焚き火を起こすのは難しく感じました。

ただし、送風式二次燃焼ウッドストーブを使用し、内部に熾火(おきび)を作ったうえでダンボール薪を6本投入したところ、約20分ほど炎を上げて燃焼しました。燃焼中の炎の勢いは、針葉樹どころか広葉樹にも満たないほど穏やかで、風量をあげても激しく燃え上がることはありませんでした。

その後は火が上がらなくなりましたが、木炭のようにじわじわと炭化していく燃え方をし、短いもので約40分、長いもので約60分ほど赤熱状態(熾火)を保っており、この差は圧縮具合によるものだと推測します。

灰については、ふわふわと飛び散ることは少なく、まとまった状態で残るため後始末も楽です。さらに、煙や匂いも一般的な薪に比べて控えめで、屋外はもちろんストーブ次第では屋内利用にも向いていると感じました。

なお、今回は梱包用のダンボールを使用しているため、ノリやテープなどの成分が含まれており、直火で食材を焼く用途には適しません。しかし、鍋を使った湯沸かしや煮炊きなどの調理用途であれば問題なく使用可能です。実際、私はこの薪(木の端材)とダンボール薪を併用して、麦茶を煮出すのに活用しています。

まとめると、圧縮したダンボール薪は木炭のような燃え方をするため、単体で火を起こす用途には向きません。しかし、火力は弱いものの、中まで火が通ると炭の様にじわじわと燃え続ける特性があるため、調理に適している燃料でした。

その他に燃え尽きるのが早い薪と併用することで、燃焼時間を補いながら燃料費の節約にもつながりました。二次燃焼式のウッドストーブと組み合わせると煙や匂いが少なく、灰も飛び散りにくいことから、メイン薪の節約用サブ燃料や、湯沸かし・煮炊き用の安定した火力源としても十分に実用性があるといえるでしょう。

YouTube動画はこちら

この記事で紹介した「コーキングガンとVUパイプを使った圧縮ダンボール薪の作り方」については、YouTubeから実際の作業工程や燃焼テストの様子を動画でもご覧いただけます。

コメント